Новый ключ к старым тайнам?

Описание

Кошке сделали трепанацию черепа, просверлили дырочку в черепной коробке. Кошки переносят операцию завидно хорошо, к вечеру уже отрыгают.Но эта лежит неподвижно. В вену ей мелкими каплями подают кураре — тот самый некогда таинственный яд, которым южноамериканские индейцы-воины смазывали (а охотники смазывают и сейчас) свои стрелы и копья. Кураре, словно выключатель, останавливает движение мышц. Чрезвычайно удобно для физиологов: нет нужды привязывать «объект» к станку, а что еще важнее, кошка не вертит глазами. Они направлены строго в одну точку, туда, где на экране показывают «кино».

Тихо шуршит аппарат искусственного дыхания. Кошка лежит на теплой грелке и, не исключено, блаженствует. Во всяком случае, не сердится и не искажает своей злостью результатов опыта.

А по экрану проплывает светлая полоска — ведь неподвижные глаза иначе ничего не увидят. Вот полоску сменила «зебра» — две полоски с темным промежутком между ними, а то по команде экспериментатора появятся три, четыре, пять...

Решетки... Пространственные частоты, каждая из которых — речь, обращенная к мозгу...

— Они открыли нам, что мозг действительно занимается голографией, — сказал мне Вадим Давыдович Глезер. Он не стал развивать свою мысль, а заговорил о Хьюбеле и Визеле. Об их опытах с кошками.

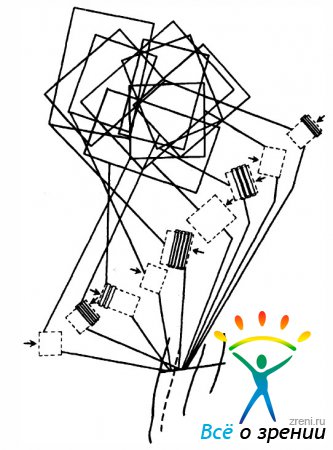

Американские физиологи, изучая поля сетчатки, показывали кошкам всевозможные линии: большие и маленькие, горизонтальные, вертикальные, наклонные — словом, всякие. Для каждой линии в зрительной коре, в ее затылочной области отыскивался нейрон, который реагировал только на эту линию и ни на какую больше: открытие фундаментальное, о котором в свое время много писали. Любопытно, что клеток, настроенных на выделение какой-то определенной линии, можно было обнаружить не одну. Требовалось только двигать микроэлектрод строго перпендикулярно к поверхности коры — и такие клетки встречались одна за другой, словно монетки, лежащие столбиком. А рядом — другой столбик, настроенный на такую же линию, только иного наклона...

Зачем в столбике так много клеток? Или наука встретилась с примером резервирования, поразительного по многократности? Неужели все нейроны столба занимаются одним и тем же делом? Если да — не тут ли спрятана причина удивительной надежности зрительного аппарата? Об этом ученые лишь строили догадки...

Проблема «мозг и голография» тогда живо обсуждалась в мировой литературе по нейрофизиологии. «А не имеют ли эти столбы и эти линии какого-то отношения к голографической гипотезе?» — вот какой вопрос поставили перед собой сотрудники Лаборатории в Кол-тушах. И они принялись показывать кошкам «кино» — решетки с различными пространственными частотами.

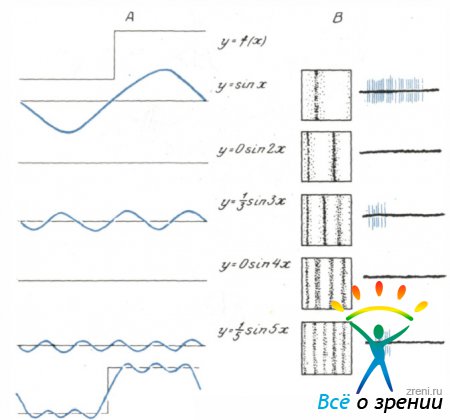

Почему именно решетки, а не что-нибудь иное? Откуда у Глезера и его коллег по лаборатории взялась уверенность, что найдутся нейроны, реагирующие не только на одиночную полосу, но и на блоки из двух, трех и так далее линий? Уверенность эта прямо вытекала из сущности голографии, из формул ряда Фурье. Резкий перепад яркости, как мы уже говорили,— это простирающаяся в бесконечность сумма различных пространственных частот.

Значит, если мозг занимается голографией или чем-то на нее похожим, если он умеет производить Фурье-разложение, в зрительной коре обязаны существовать клетки, «настроенные» на восприятие «зебр».

Конечно, эксперименты в лаборатории начались не на пустом месте. Еще в 1966 г. выдающийся английский нейрофизиолог Кэмпбелл предположил, что зрительная система работает как многоканальный Фурье - фильтр: каждый канал настроен на выделение решетки с определенной пространственной частотой. Он доказал это следующим образом. Сначала испытуемому показывали решетку, у которой контраст между «прутьями» и »пустотой» был очень малым, но таким, что решетка была все-таки заметна. Затем человек переводил взор на очень яркую, контрастную решетку и смотрел на нее примерно минуту. После этого он пытался снова увидеть малоконтрастную решетку, но она как бы прикрывалась шапкой-невидимкой. Как ни старался испытуемый, он не мог разглядеть ничего: мощный сигнал от контрастной решетки резко понизил чувствительность зрения. Ясно, что во всех трех случаях изображение попадало на разные участки сетчатки, так что об «утомлении» фоторецепторов и речи быть не могло. Следовательно, чувствительность подавлялась на каких-то более высоких уровнях преобразования зрительного сигнала, по-видимому, в коре головного мозга. Если же «слабая» и «сильная» решетки резко отличались по своим пространственным частотам, никакого подавления не происходило: каналы передачи информации в каждом случае работали разные. Но действительно ли с корой связаны они?

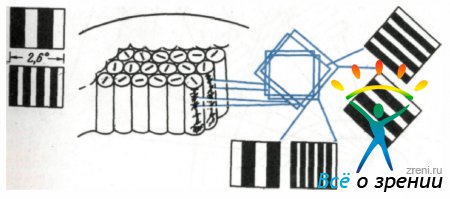

Рис. 43. Каждый нейрон «столба» коры головного мозга реагирует на решетку какой-то определенной пространственной частоты. Телесный угол, под которым видна эта решетка, — 2,6° у кошки, а у человека — впятеро меньше. Поэтому наше зрение и впятеро острее кошачьего

Теоретические соображения сотрудников Лаборатории мало-помалу воплотились в длинную серию опытов, закончившихся огромной удачей. Обнаружились нейроны, найденные сначала «на кончике пера»! На одиночные полосы они не реагировали. Но каждая клетка выдавала полноценный сигнал, когда проекционный аппарат показывал кошке решетку. Таково было первое открытие советских ученых.

Второе открытие заключалось в том, что решетка обязана выглядеть квадратиком вполне определенной длины и ширины. Если речь идет о центральной ямке сетчатки — области наиболее четкого зрения, то нейрон кошачьего мозга возбудится и признает решетку «своей», только если она видна под телесным углом два с половиной градуса — не больше и не меньше (у человека этот угол равен половине градуса, и потому наше зрение впятеро четче, нежели кошачье). Иными словами, решетка обязана занимать вое поле сетчатки, связанное с данным нейроном коры (поле клетки коры, как будем мы в дальнейшем называть такие образования).

Рис. 44. Когда микроэлектрод идет строго перпендикулярно коре, он встречает нейроны, реагирующие на различные решетки, но все поля, выделяющие эти решетки, наклонены под одним и тем же углом

Третье открытие оказалось самым значительным: стало ясно, зачем в столбе так много нейронов. Они вовсе не соединены в параллельную цепь, хотя и воспринимают решетки, спроецированные на одно и то же место сетчатки. Нейроны столба разделены, каждому поручено реагировать на одну какую-то решетку, а прочие оставлять без внимания. Это значит, что столб, если рассматривать его как некое единство, «увидит» любую решетку, попавшую на данное поле сетчатки.

Рис. 45. Косое движение микроэлектрода — и поля, перекрывая друг друга, располагаются под совершенно разными углами

Наконец, все решетки, выделяемые полями клеток одного столба, наклонены к горизонту под одним и тем же углом. А рядом — другой столб, настроенный на решетки иного наклона. И так далее, охватывая все триста шестьдесят градусов.

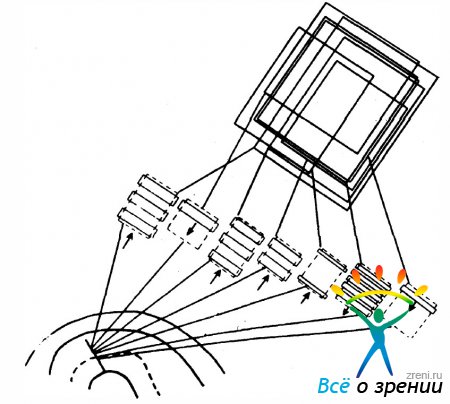

Что же вытекает из сказанного? Каков итог сделанных открытий? Вот он: если глядеть на сетчатку с уровня клеток коры, сетчатка представляется колоссальной мозаикой, сложенной из множества полей, в том числе и перекрывающих друг друга. Данное поле связано со всеми нейронами данного столба коры, и в силу этого способно выделять все пространственные частоты, на которые настроены нейроны столба. А эти частоты, как показал опыт, подчинены закономерностям рядов Фурье. То есть кора занимается не чем иным, как кусочным Фурье — преобразованием картинки, спроецированной на сетчатку!

Рис. 46. С помощью нейронов, реагирующих на различные решетки, выделяется перепад между участками различной яркости. А — сложение синусоид различных частот, дающее в итоге «ступеньку» напряжения; В — этим синусоидам соответствуют решетки данной пространственной частоты

[banner_centerrs] {banner_centerrs} [/banner_centerrs]

Выдающиеся результаты исследований, проведенных в Лаборатории, не прошли незамеченными мировой наукой. На них, в частности, ссылается один из виднейших американских нейропсихологов Прибрам в послесловии к русскому изданию своей книги «Языки мозга».

— Наши эксперименты стали первым свидетельством в пользу голографической гипотезы, полученным на уровне клеток, — сказал мне Глезер. — Ведь голография — это и есть (разложение в ряд Фурье световых волн, идущих от объекта, плюс запоминание того, что при разложении получилось. А зафиксировался результат на фотопластинке или в мозгу — уже деталь реализации принципа.

— Согласен. Но вот что непонятно: голограмма обычно связана с лазерами, а в мозгу никаких лазеров как будто нет. Как же мозг тогда ею занимается?

— Голограмма голограмме рознь. Еще в 1966 г. были получены голограммы, рассчитанные с помощью ЭВМ и вычислительной машиной же синтезированные. Они вас не удивляют, правда? А где в ЭВМ лазер? Нужно усвоить, что принципы голографии — это математика, материальное воплощение которой может быть совершенно различным. Каким способом вы сумеете устраивать Фурье-преобразования, такой и будет голография. Точнее, квазиголография, «как бы» голография, если обратиться к ее мозговому варианту. «Холос» — это греческое слово, от которого получился термин «голография», означает «цельный, целостный». Проблема целостности записи информации относится ведь не только к зрению, но и к физиологии восприятия вообще. Мелодию «Кармен» человек запоминает не как последовательность «звуков, а как некий образ, во всей полноте, так что потом эта музыка может быть воспринята и опознана в любой тональности, с любыми вариациями вплоть до джазовых синкоп — вот какое широкое обобщение!.. Но мы отвлеклись. А применительно к световым волнам — да, чтобы зафиксировать их на фотопластинке,— нужен опорный пучок лазера. Однако мозг — не фотопластинка. Искать в нем опорный пучок безнадежно не потому, что трудно, а потому, что никакого пучка там нет. Если ЭВМ умеет синтезировать голограммы, почему в этом отказывать мозговой коре? Нужно искать математику мозга, эту мысль давно уже высказывают...

— Пусть так. Но не впадают ли здесь современные ученые в ту же ошибку, что и тысячи их предшественников, (работавших над проблемой зрения в прошлом? Не подставляют ли они на место камеры-обскуры просто другую модель, которая когда-нибудь тоже будет признана несостоятельной и точно так же отвергнута, как и предыдущая?

— Почему ошибка? Ведь и камера-обскура в определенных пределах дает верное понимание того, как изображение проецируется на сетчатку, иными словами, как модель камера и верна и тут же не верна, едва мы пытаемся выйти за границы применимости аналогии. Так же и квазиголография. К тому же это не механическая модель, как те, которые когда-то привлекались для объяснения акта зрения. Это математическая модель, применимая к различным схемным, конструктивным воплощениям идеи. Математика способна одним уравнением охватить весьма разные вещи. Помнится, наш знаменитый кораблестроитель Александр Николаевич Крылов в работе по теории качки корабля использовал формулы Лагранжа и Лапласа, изучавших движение планет. Квазиголографическая гипотеза вовсе не (предопределяет того, как соединены между собой нейроны, какими именно дендритами передается тот или иной сигнал. Ее ценность в другом. Она подсказывает, куда двигаться, какие вопросы задавать природе, как их задавать. И ведь самое замечательное: мы находим то, что пытались найти. Значит, квазиголография сдает экзамен на достоверность. Она объясняет, например, почему обобщенному образу присуща инвариантность. Из Фурье-описания легко получить описание изображения, инвариантное к размеру картинки, ее яркости, контрастности и так далее. В инвариантности, таким образом, нет ничего странного. Отсутствуй она — проблема выглядела бы куда таинственнее...

— Понимаю: тут нечто аналогичное с обычной голографией, где голограммы от близкого и далекого предметов геометрически подобны, так что можно опознавать эти предметы, если построить систему, которая одинаково отреагирует на обе голограммы, невзирая на разницу...

— Да, но только не забывайте, что никаких голограмм в обычном смысле этого слова в мозгу нет.

— Вадим Давидович, а не получает ли мозг информацию о дальности не только потому, что мы смотрим на мир двумя глазами, но и потому, что от одинаковых предметов, расположенных на разных расстояниях, приходят чем-то отличающиеся, а чем-то подобные квазиголограммы? Тогда по отличиям этим человек и одним глазом сможет воспринимать глубину пространства. Вот летчик-испытатель Анохин: он потерял глаз, но остался летчиком... Бинокулярный механизм восприятия глубины был нарушен, выходит...

— Не спешите с выводами. Любую мысль надо проверять и проверять сотнями опытов. Вернемся лучше к проблеме выделения контура изображения. Говоря об этой задаче, физиологи до сих пор молчаливо подразумевали самую простую: на чистом листе бумаги нарисована четкая линия. И только. Что ж, в подобном случае опознать можно с помощью тех детекторов, выделяющих линии, которые были открыты Хьюбелом и Визелом. А в жизни фигуры обычно находятся на фоне, который пестр. Он маскирует, прячет их, разрушает целостность контура. Как же тогда происходит выделение и опознание?

Немалую роль играет, конечно, цвет. Но если цветовые различия незначительны или их вообще нет, cкажем, в сумерках, когда цветоощущающий аппарат не работает или когда мы днем рассматриваем черно-белую фотографию, как тогда выделяется контур? Здесь решающую роль природа отвела текстурам. Разным текстурам свойственны разные пространственные частоты. И тигр, и трава полосаты, однако полосатости их «свои». Отличия — и в частоте чередования темных и светлых участков, и в наклонах этих участков относительно горизонта. Там, где зрение ощущает резкую смену пространственных частот, — там граница, там контур. А ощущает оно с помощью полей коры и реагирующих на «решетки» нейронов.

Положим, на сетчатку спроецировано изображение: оправа мелкая, дробная текстура, линии которой расположены вертикально, а слева — грубая и слегка наклоненная. Мы смотрим сейчас на эту картинку с высоты клеток зрительной коры. Это значит, с помощью соответствующих полей, которые физически существуют на сетчатке в виде фоторецепторов, соединенных сложной сетью нервных связей с нейронами столбов коры. Если одно поле оказалось по одну сторону границы, а другое — по другую, то соответствующие нейроны разных столбов возбудятся. А нейроны других, еще более высоких уровней, сделают вывод: имеется граница между текстурами.

Взгляните на крюк подъемного крана, окрашенный в косую «зебру» из черных и желтых полос: эта текстура резко отличается от обычных для стройки или цеха вертикалей и горизонталей, она просто кричит о своем присутствии, а контрастные цвета еще более подчеркивают ее нестандартность. Правда, такая текстура нарочита, создана искусственно, а потому и обнаруживается легко. Чтобы найти границу контура в предметах живой природы, мозгу приходится анализировать всю совокупность пространственных частот всеми полями коры, настроенными на выделение по-разному наклоненных «решеток».

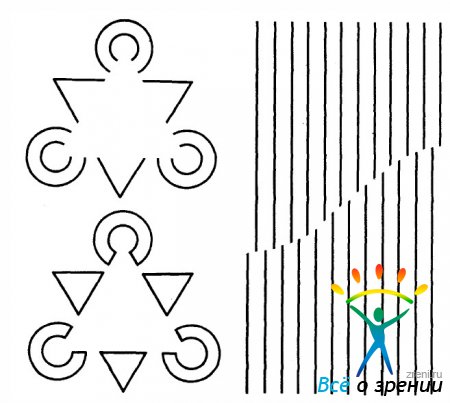

Рис. 47. Границы, которые не нарисованы, но видны, — следствие квазиголографической конструкции зрительного аппарата

Математически это означает, что нейроны коры производят действие, известное как «взятие оператора Лапласа». И как же мы должны быть благодарны природе, что она освоила такую премудрость! Это свойство зрения позволяет «продолжать» контур даже там, где он пересечен другими предметами. Например, книга не распадается надвое, если на ней лежит линейка: мы «видим» линии переплета там, где они прикрыты... Эксперименты, которые в 1973 г. подтвердили гипотезу действия оператора Лапласа, были впервые поставлены в Лаборатории в Колтушах. А через год известный английский биолог Маккей правел аналогичные опыты и пришел к точно таким же выводам, что и советские исследователи.

Фурье-преобразование с помощью нейронов, выделяющих различные пространственные частоты, чрезвычайно емко и эффективно, и когда зрение начинает работать сразу же после рождения — у одних живых существ лучше, у других хуже, — оно работает все-таки с изумляющим нас совершенством. Например, однодневные (!) цыплята безошибочно отличают летящую утку от ястреба, хотя раньше не видели ни той, ни другого. Разница ничтожна: утка — это «ястреб наоборот». У нее длинная шея и короткий хвост, а у ястреба шея короткая, зато хвост длинный. Главное, стало быть, какой выступ впереди — длинный или короткий. И цыплята опрометью бросаются под навес, едва над птичьим двором проезжает по проволоке чучело ястреба, но совершенно спокойны, если его пускают задом наперед. Как же они ухитряются различать, что впереди, а что сзади?

— У нас в лаборатории есть на этот счет некоторые соображения, — заметил Глезер. — Правда, это только первые наметки, они должны еще уточняться и уточняться, однако определенная схема появилась. В ее пользу говорят и наблюдения за больными, страдающими зрительными агнозиями, и наши опыты над животными. Но, повторяю, все это пока еще самое первое приближение...

И я услышал рассказ, который можно было бы назвать подведением итогов работы лаборатории за два десятилетия.

Есть такие агнозии, при которых видимый мир распадается на фрагменты, никак между собой не связанные. Показывают больному ножницы, он видит прямое лезвие и говорит: «Это меч». Потом замечает второе лезвие: «Нет, это, наверно, вилы...» Смотрит дальше — узнает кольца, но они у него никак не соотносятся с лезвиями: говорит, что это очки...

Какой же вывод должен сделать исследователь? Что в нашем зрительном аппарате две независимые системы. Одна выделяет из картинки фрагменты, подобразы — лезвия, кольца и так далее. Другая система из подобразов составляет целостное изображение — ножницы. Если эта другая система выйдет из строя, первая различит подобразы, но в образ они не сольются. Ну, а если и первая система откажет, тогда говорить не о чем: опознавание станет невозможным, даже если перед глазами наипростейшая фигура...

Что такое подобраз? Это область с более или менее однородной текстурой. Вот растет дерево на лугу — в картине три ярко выраженных текстурных подобраза: трава, ствол, крона. Их Фурье-характеристики совершенно различны. В силу этого и обобщенные образы каждого подобраза вполне определенные, их ни с чем не опутать. Поэтому все кроны для нас — кроны, а все стволы — стволы.

Безусловно, подобраз не есть нечто абсолютное и приговоренное навсегда оставаться им. Подобразы и образы находятся в таких же отношениях, в каких существуют друг в друге матрешки. Для образа «дерево» подобразами являются «крона» и «ствол», но та же самая крона — образ для подобразов «ветка» и «лист». Мир велик и многообразен, и столь же необъятна иерархия образов и подобразов.

Есть ли, однако, смысл разбивать изображение на мозаику подобразов, а потом снова складывать ее? Есть, и очень большой. В чем заключается задача зрения и в конечном счете — мышления? Установить, каково пространственное расположение предметов и как оно изменяется во времени. Это самая общая формулировка любой познавательной деятельности. Сейчас наша задача скромна: нужно всего лишь увидеть, что возле дерева на лугу ходит человек. Как сделать это наиболее экономичным способом?

Передача «по точкам», подобно телевизору, невыгодна. Об этом уже много говорилось в предыдущих главах. Невыгодно (в свое время мы об этом умолчали) и обобщенное квазиголографирование по всему полю изображения, потому что тогда любое, самое малое изменение этого громадного образа влечет за собой перестройку всего Фурье-разложения. Реализация подобного способа опознавания ничуть не проще «телевизионного» метода, поэтому природа по такому пути и не пошла. Она выбрала среднее: она разбила зрительный мир на образы, а образы — на множество подобразов, которые существуют для зрительного аппарата как бы независимо друг от друга и вместе с тем сливаются в единое целое.

Ходит по лугу человек, но передвижение этого подобраза относительно других не затрагивает ни подобраза кроны, ни подобраза ствола, ни подобраза травы. Мозгу, следовательно, приходится реагировать лишь на сравнительно малые изменения общей картины. Обработка информации получается предельно экономичной. А покупать победу малыми силами — первое требование, которое жизнь предъявляет к живому: организм ведь существует не ради информации, не ради ее переработки, а ради того, чтобы жить...

Как же зрительная система ухитряется выделять текстурно единые подобразы? Это заслуга клеток височной области коры. Впрочем, они ничего не смогли бы сделать без нейронов, уже хорошо нам известных: нейронов затылочной коры, тех самых, которые умеют распознавать текстуры и границы между ними. Не беда, что эти нейроны не в силах обозначить всю линию раздела и вынуждены довольствоваться лишь кусочками границы из-за того, что связанные с ними поля слишком малы. Нервные клетки височной коры сливают пунктир, намеченный клетками «затылка», в непрерывную линию, которая ложится вокруг участка текстуры, словно вырезая его ножницами из окружающего фона.

Благодаря чрезвычайно сложной сети связей между «затылком» и «виском» группа нейронов височной области играет роль как бы полномочного представителя определенного подобраза. Это значит, что как только данный подобраз появляется в поле зрения, соответствующая группа клеток в «виске» подает сигнал более высоким структурам зрительной системы: «Он тут!» Понятно, что для такого «вскрика» необходимо срабатывание всех предыдущих отделов зрительного аппарата.

Любопытная получается цепочка преобразований! Сначала сетчатка своими рецепторами разбивает изображение на сонм точек. Затем НКТ превращает точки в пульсирующие поля. Благодаря такому превращению последующие структуры зрительного тракта анализируют изображение уже по различным пространственным частотам, проводят Фурье-преобразования; нейроны затылочной коры превращают «пульсирующе-точечный» образ, созданный НКТ, в кусочный квазиголографический. А затем височная область выделяет из этой мозаики крупные подобразы, впоследствии складывающиеся в образ. И этот сложнейший многоступенчатый процесс, до которого ни один инженер пока еще не додумался, — самый выгодный, самый эффективный!

Заложенная природой программа обработки зрительной информации отвечает, в частности, формуле: «Нужно, чтобы при решении каждой конкретной задачи программа перебирала не все принципиально доступные ей признаки, а лишь малую их часть». Конечно, когда нам все уже известно, мысль представляется самоочевидной. Совсем не так выглядела она в середине 60-х годов, когда ее выдвинул Михаил Моисеевич Бонгард, занимавшийся тогда наряду с проблемами физиологии зрения вопросами создания опознающих систем. Мысль Бонгарда легла в основу многих современных программ, решающих самые разнообразные задачи опознавания. Большой потерей для науки была безвременная смерть этого человека, которого все, близко его знавшие, называли «генератором идей»...

— Вадим Давидович, — спросил я, — но ведь все, что вы рассказываете, сводится к тому, что в височной коре должны быть клетки, настроенные на выделение любого подобраза, какой только может встретиться человеку?

— Нет. Не настроенные, а самонастраивающиеся, — разница существенная. До того, как образ в первый раз возник перед глазами, никакие нейроны виска ни на что не настроены. Лишь только когда текстуры восприняты и кусочки границ подобразов обозначены, вступает в действие височная кора и объединяет кусочки границ в целостные границы, разбивает образ на подобразы. Какие нейроны «виска» при этом возьмут на себя роль «объединителей», мы не знаем. Но такие нейроны непременно появятся — вот в чем суть дела. Незаданность восприятия — в ней весь смысл той идеи, которую мы сейчас в лаборатории рассматриваем. Ведь обычно инженеры, строя опознающую машину, решают какую-то узкую задачу опознания — буквы там или еще что-нибудь. И поэтому волей-неволей они пытаются заранее вложить в нее представление о тех образах, которые будут ей затем предъявлять, а следовательно, и о признаках, которыми машине будет удобно пользоваться при опознании. Зрение же человека и животных сильно именно тем, что не нуждается в предварительном оповещении такого рода. Безусловно, мы должны услышать, что вот это — крона дерева, дабы «вспыхнувшие» нейроны, отвечающие на подобраз, связались в мозговых структурах с произнесенными словами, — короче, мы должны учиться. Но, повторяю, никакой подготовки для такого обучения зрительному аппарату не требуется, он «открыт» для любых впечатлений, любых подобразов. Ну, а образ... Образ мы вправе представить как результат объединения на каких-то клетках коры сигналов всех нейронов, «вспыхивающих» в ответ на появление под-образов, из которых образ состоит.

— Мыслимо ли иметь столько «персональных» групп клеток?

— Почему же нет? В мозгу миллиарды клеток! Миллиарды! Пусть «всего лишь» миллион их будет занят «полномочным представительством»,— и нет сомнений, что даже самая-самая долгая жизнь не исчерпает емкости подобной системы, ее памяти. Ведь подобразов, этих элементов изображений, не так уж много. И книга, и стол, и шкаф, и многое-многое другое состоит из подобразов «прямоугольник», еще тысячи вещей — из подобразов «круг», еще какие-то — из комбинаций этих подобразов...

Кстати, о комбинации: образ, создающийся таким путем, возникает не сразу, а постепенно, шаг за шагом. Первые подобразы, которые воспринимаются немедленно после саккадического скачка, еще очень грубы. Зрительный аппарат только начал действовать после вынужденного «молчания», и поля НКТ еще велики по диаметру. В таком виде они не позволяют опознать увиденное. Зрительная система способна лишь выдвинуть гипотезу «для внутреннего употребления», которая возникает как результат сравнения с содержимым памяти образа, «сделанного» из этих грубых, почти бесформенных подобразов. Как происходит такое сравнение, пока еще совершенно непонятно, ясно только, что оно существует. Ясно и то, что этот гипотетический образ представлен в квазиголографическом виде, а поступает он из височной области коры в затылочную. Схема реальных нейронных связей подтверждает такое направление потока информации.

В затылочной области гипотеза сравнивается со сведениями, которые пришли от сузившихся к тому времени полей НКТ. Если она не подтверждается, не совпадает с новой информацией, теменная область вводит поправки, коррекции, привлекает новые сведения из памяти. В этом, по сути, и заключается «прохождение по дереву признаков». Оно заканчивается, как только гипотеза и образ полностью совпадут.

Комплекс «затылок — висок» работает по классической схеме, свойственной любой устойчивой динамической системе, — схеме обратной связи. Живой организм весь построен на обратных связях. Они позволяют ему приспосабливаться, быть адекватным миру, — зыбкому, ежесекундно изменяющемуся. И когда где-то обнаруживается новое устройство с обратной связью, можно быть уверенным, что мы наткнулись на нечто важное.

А теперь самое время вспомнить об одной детали вопроса, которая была автором книги сознательно затушевана. Речь идет вот о чем. Хранящийся в памяти обобщенный образ абстрактен, «идеален». А любой реальный предмет отличается от идеала. Взять то же дерево: оно может быть и любого наклона, и с самой разнообразной кроной, и ствол относительно кроны природа способна расположить сколь угодно причудливым образом... Как же тогда ведется опознание?

Гипотеза Глезера отвечает и на этот вопрос. В зрительном аппарате, утверждает она, есть система, которая видоизменяет идеальный образ, представленный набором фрагментав-подобразов. Эта система трансформирует «бесплотный идеал» в «грубую действительность». Зрительные реальности необходимы, чтобы в процессе обучения сформировался абстрактный обобщенный образ, а потом, после обучения, мы каждый раз преобразуем запомненную абстракцию так, чтобы подогнать ее под увиденную реальность и тем самым опознать, — удивительно интересный диалектический процесс!

Такой «подгонкой под образец» занимается теменная область коры мозга. Понятно, что вся операция возможна лишь потому, что преобразования в мозгу выполняются на языке математики, или, если угодно, на языке электрических импульсов, циркулирующих по нейронным сетям. Если попытаться делать все это в геометрическом пространстве, если начать оперировать линиями и площадями, ничего не получится: тут ведь нет абстракций! Адрес же — теменная область — был подсказан наблюдениями за больными, страдающими агнозиями, и результатами опытов над животными.

Для нас с вами само собой разумеется, что люди отличают верх от низа, правое от левого (впрочем, умение поворачиваться без запинки «Направо!» многие обретают только в армии...). А у больного с кровоизлиянием в теменную область нарушается понимание того, как расположены вещи в пространстве. Человек уже не в состоянии ответить, что такое «cправа», «слева», для него трудной становится задача «положить книгу под стол», потому что из представлений выпало, вместе с другими пространственными атрибутами, понятие «под». Ибо не только зрительными агнозиями сопровождается такое заболевание. Здесь, в теменных долях, сосредоточены структуры, отвечающие за грамматическое выражение пространственных связей, — предлоги и падежи. Больной поэтому перестает понимать, например, сочетания типа «брат отца»: кто такой брат и кто такой отец, он знает, он на них покажет пальцем, а уловить их взаимоотношения, основанные, вообще говоря, на отношениях пространственных, не в состоянии...

Чтобы вполне удостовериться, действительно ли теменные области коры отвечают за ориентацию в пространстве, Нина Владимировна Праздникова провела в 1977 г. ряд опытов. Выяснилось, что когда у собаки удаляют определенный участок теменной коры, то животное хотя и отличает крест от квадрата, но совершенно перестает распознавать, где в квадрате стоит черная точка. А ведь перед операцией пес отлично оправлялся с этой в общем-то крайне простой задачей. Что случилось? Вмешательство хирурга разрушило «операторы пространственных отношений», то есть клетки, которые определяют, как подобразы расположены друг относительно друга. (Сигналы таких нейронов как раз и говорят цыплятам, длинный впереди туловища птицы выступ или короткий, скользит ли по проволоке над двором безобидная утка или злой ястреб.) И собака потеряла способность ориентироваться в пространственных отношениях...

Но в теменной коре есть и такие операторы, которые способны дать команду нейронным структурам «виска» передвинуть подобраз в ту или иную сторону, сместить вверх или вниз, повернуть...

Помните, как Стефанова показывала испытуемым рисунок, на котором лошадь шла то в гору, то под гору? Время опознания было тем больше, чем круче оказывалась гора: зрительный аппарат сначала как бы поворачивал картинку в «нормальное», вертикальное положение, а только потом вступал в игру механизм узнавания. Впрочем, к гипотезе вращения кое-кто относился весьма сдержанно... А сегодня она совершенно необходима. Без нее трудно понять работу зрительной системы, без нее не объяснить, как абстрактный, инвариантный образ превращается в конкретную лошадь — ту, которая сейчас перед глазами.

В самом деле: вот дерево согнулось под ударами ветра. Его форма искажена. Крона сместилась куда-то в сторону от ствола. Больной, у которого нарушена теменная кора, не понимает, что это дерево. Здоровый же мозг производит операцию смещения и поворота. Идеал приближается к искаженному образу и мы говорим: «Это дерево, согнувшееся под ветром».

Способность мозга к восприятию искаженных образов колоссальна. Мне довелось это проверить на себе, просматривая на Международной выставке книги толстый фолиант, посвященный творчеству Пикассо, — тому периоду, когда художник занимался «разложением» реальности на фрагменты. Он причудливо деформировал лица моделей, так что портреты переставали быть портретами в обычном понимании этого слова. Мне всегда казалось, что такая изломанность, такое смещение всего и вся полностью убивает портрет, что в нем сходство подменяется буйной фантазией мэтра. Но в той книге, которую я рассматривал, эти картины были собраны в своеобразные серии, посвященные каждая одному какому-то персонажу Пикассо. И я вдруг поймал себя на мысли, что нахожу явное сродство картин каждого ряда между собой. Мозг — этот великий собиратель подобразов — шел разбросанные на плоскостях носы, рты и уши воедино, придал им такую ощутимую портретность, что даже показалось: пройди сейчас мимо меня герой картины, и я его узнаю!.. Да, Пикассо хотел взорвать реальный образ, расчленить, разбросать его на мелкие кусочки, но он ничего не смог поделать с природой зрения. Она сильнее. Она воссоздает саму что ни на есть реалистическую реальность из кубистических и тому подобных полотен. Единственное, чего добивается художник, — это только того, что мы тратим больше времени, дабы распознать изображенное (не будем вдаваться в обсуждение эстетических приобретений и потерь при такой манере живописи), а многие люди, недостаточно тренированные, оказываются вообще не в состоянии понять изобразительный язык живописца...

Зрительная система непрерывно учится, накапливает «коллекцию» подобразов и образов, благодаря которым человек способен ориентироваться в окружающей обстановке. Нечто совершенно новое, нечто такое, чего мы никогда не видели, может быть принято за что-то знакомое или, наоборот, вызвать полное недоумение, доходящее порой до ужаса: всем известны рассказы о том, как люди, никогда не видавшие автомобиля, в страхе разбегались при виде фырчащего »чудовища». Наша внутренняя модель мира, как мы уже знаем, формируется в основном благодаря работе зрительного аппарата, и чем богаче, чем разнообразнее запасы образов, чем шире осмысленные контакты с миром, тем легче мы воспринимаем новое, тем быстрее и продуктивнее учимся.

Картина взаимодействия затылочной, височной и теменной областей коры, выдвинутая Глезером и его коллегами по Лаборатории, пока еще в значительной степени гипотеза. Вместе с тем это громадный шаг вперед в деле понимания того, как устроен и работает зрительный аппарат, почему он столь совершенен. А самое главное, намечаются новые пути и в конструировании электронных опознающих систем, и в изучении устройства мозга на самых его высочайших уровнях.

Если действительно нейроны височных областей коры головного мозга являются «конечными станциями» длинного ряда преобразований, которым подвергается воспринятый сетчаткой зрительный образ, становятся понятными опыты, проделанные в конце 50-х годов американскими физиологами Пенфилдом и Робертсом. Они раздражали височные области коры слабым электрическим током, и люди внезапно обретали возможность увидеть буквально воочию события, происходившие много-много лет назад. Одна больная, которую подвергли такой процедуре (электрической ток снимал приступ эпилепсии), увидела себя в палате родильного дома, различая до мельчайших подробностей все детали обстановки. В другом опыте молодой человек ощутил себя находящимся в доме родителей в Южной Африке, рядом находились его двоюродные сестры, они смеялись и разговаривали, эффект присутствия был удивительно явственным. «Воспроизведение каждого эпизода, — пишет Пенфилд, — иногда можно повторять, прерывая раздражение и вскоре возобновляя его в той же или в близкой точке. В этом случае эпизод каждый раз начинается с одного и того же момента. При удалении электрода все прекращается так же внезапно, как началось». Не абстрактные, а очень конкретные образы, воспринимаемые зрительным аппаратом, — не значит ли это, что ток воздействовал на нейроны-«объединители»?

Любопытно и то, что, кроме зрительных образов, в сознании участвующих в опыте всплывали и звуковые ощущения. Одна больная слышала голос своего маленького сына, игравшего во дворе, гудки автомобилей, лай собак и крики мальчишек. Другая слышала оркестр, исполнявший мелодию, которую она не смогла бы ни напеть, ни сыграть. Третья слышала рождественский хорал в своей церкви на родине в Голландии. Не значит ли все это, что нейроны височной области коры заведуют также и восприятием звуковой информации, а механизм, который мозг использует для этого, аналогичен или как-то очень близок к зрительному? И не сможет ли какая-нибудь совершенно неожиданная голографическая концепция помочь ученым, которые занимаются механизмами понимания речи?

Дело в том, что, несмотря на очевидные успехи тех, кто создает синтезаторы речи — электронные и иные системы, довольно-таки хорошо имитирующие человеческий голос, — узнавать произнесенное может только человек, но отнюдь не ЭВМ. В синтезаторе речи, работающем в Минске, можно изменять высоту от дисканта до баса, регулировать тембр и громкость, этот «бездушный автомат» способен деловито осведомиться: «Интересуют ли вас предприятия, не выполнившие план?» А анализаторы речи едва-едва отличают слог от слова, слова же — только в том случае, если они произносятся четко и раздельно, да и то лишь немногие слова, на «понимание» которых ЭВМ специально натренирована. В изучении того, как человек понимает речь, ученые идут пока еще по пути, который исследователи зрительного аппарата уже давно прошли: моделируют устройство уха и систем между ним и корой головного мозга. Но уже на этой стадии становится ясно, что есть определенная аналогия между математикой зрительного и слухового восприятия.

Вполне очевидна связь между зрением, внутренней моделью мира, конкретной ситуацией и пониманием речи. Особенно заметна эта связь в английском языке, чрезвычайно богатом омонимами, словами, произносящимися одинаково, но имеющими разный смысл. Слово «use», помимо своего главного значения «употребление», имеет еще по меньшей мере десяток иных, в том числе такие, как «доверие», «ритуал церкви или епархии», «польза», «заготовка для поковки». Да и в любых других языках можно отыскать немало омонимов; в русском, например, «коса», «банка», «связь» и многие другие. Собеседники могут понять друг друга только в том случае, если они оба знают, что «банка» означает, например, скамью для гребцов в шлюпке, а не стеклянный сосуд. Знание это вытекает из их прошлого опыта, контекста разговора, а прошлый опыт зрителен в подавляющем большинстве случаев. Не случайно же высказывается мнение, что язык можно рассматривать как способ передачи в память слушающего сведений о структуре памяти говорящего.

В главе, посвященной картинам, мы говорили о «речи» обезьян. То, что они умеют пользоваться знаками, не подлежит сомнению. Однако языка как такового у них все-таки нет. Они общаются с людьми с помощью голофраз — отдельных звуков или знаков, подобных тем звукам и знакам, с помощью которых выказывают свои желания и показывают свое состояние маленькие дети. В голофразах, конечно же, содержится какой-то смысл, но смысл этот — простое утверждение, констатация факта. Фразы человеческого языка выглядят иначе? Они отражают убеждения в истинности или ошибочности происходящего, то есть человек показывает, что для него в данных конкретных обстоятельствах событие, о котором идет речь, выглядит так или иначе.

Вместе с тем речь связана со зрительными знаками и символами. По мнению Прибрама, которое он отстаивает в книге «Языки мозга», знаки — это обозначения, отражающие постоянные свойства воспринимаемого мира. А символы — воспоминания об эффекте действия, которые зависят от конкретной ситуации, истории возникновения этой ситуации, состояния организма и так далее. И знаки, и символы создают внутреннюю модель мира, они накапливаются по мере того, как живое существо действует. Богатство знаковых и символических обозначений, свойственных человеку, связано как раз с его гораздо более высокой, по сравнению с другими животными, способностью к действию, иными словами — к труду. Роль труда в становлении человека, таким образом, получает еще одно, теперь уже нейропсихологическое подтверждение.

«Если действительно знаковые и символические процессы языка объединяются только посредством деятельности, воздействия на окружение (в данном случае на мозг других людей), — пишет Прибрам, — то это служит объяснением множественности форм языков и того факта, что ребенок, находясь в изоляции, не формирует никакого языка. Человеческий потенциал может быть реализован только путем воздействия на другой ему подобный мозг.' Если рассматривать коммуникативную деятельность с этой точки зрения, то она становится источником, а не результатом языка».

Иными словами, речь — это продукт зрения и действия, стимулированных другим человеческим мозгом. Не случайно большинство талантливых писателей были глубоко вовлечены именно в деятельность, имевшую мало отношения к собственно писательскому труду: Толстой был боевым офицером, Чехов — врачом, Гарин-Михайловский — инженером, Салтыков-Щедрин — чиновником... А сколько профессий перепробовал во время своих скитаний по России Горький! Сколькими специальностями владел Шукшин! Конечно, каждый сможет найти и противоположные примеры, но тут наверняка окажется какое-то большое событие или целый ряд событий, заставивших человека соприкоснуться с миром предельно деятельно, после чего запаса наблюдений хватало на всю остальную жизнь.

Квазиголографические обобщенные образы позволяют с новых позиций рассматривать и проблему мышления. Ученые высказывают мнение, что «мысль — это поиск уменьшения неопределенности с помощью распределенной голографической памяти». Голографические изображения на фотопластинке дают возможность вести ассоциативный поиск информации, то есть информации, совпадающей с образцом лишь в главном и отличающейся в деталях. Решая задачу, человек пытается создать какие-то зрительные структуры, существенно облегчающие решение. С помощью «языка образов», хорошо разработанного современной инженерной психологией и, как это ни странно, рекламой, можно показать буквально все: внешний вид, структуру, организацию, движение, процесс, системные связи, тенденции и количество, деление и многие другие особенности объектов. И не удивительно, что «визуализация мышления» — прием, которым люди творческие пользуются исключительно широко.

Мы уже говорили, что зрение приносит человеку девяносто процентов информации, которую он получает о мире. Модели Вселенной и микрокосма — это, по существу, зрительные модели. То, что перцептивная модель мира возникает у слепых и даже слепоглухонемых, — заслуга в конечном счете все-таки зрячих (впрочем, анализ этой проблемы увел бы нас очень далеко). Зрение активно воздействует на речь и понимание речи, на мышление. Вот и выходит, что к пониманию устройства мозга и созданию теории его работы люди должны идти через изучение того, как они говорят, слышат и видят. Как они видят то, что видят.

«Вы не найдете в природе ничего простого, все в ней перепутано и слито. А наша любознательность требует найти в этом простоту, требует, чтобы мы ставили вопросы, пытались ухватить суть вещей и понять их многоликость как возможный итог действия сравнительно небольшого количества простейших процессов и сил, на все лады сочетающихся между собой», — эти слова знаменитого физика Ричарда Фейнмана как нельзя лучше выражают смысл научного исследования. Ими мне и хотелось бы закончить свой рассказ — во многом, увы, поневоле беглый — о физиологии 70-х годов, престиж которой среди других научных дисциплин все более возрастает, заставляя вспомнить положение с ядерной физикой в 40 — 50-х годах нашего века.

----

Статья из книги: Как мы видим то, что видим | Демидов В.

Комментариев 0