Граница досознательного

Описание

Почему все мыслимые столы объединены в нашем сознании словом «стол»? Почему все мыслимые деревья — «дерево»? Как человек узнает то, что он видит?Три века назад английский философ-просветитель Джон Локк написал книгу: «Опыт о человеческом разуме». Он работал над ней почти двадцать лет. Он провозгласил в ней убежденно и безоговорочно: «В душе нет врожденных идей!» Человеческий мозг, утверждал он, — это «чистая табличка», на которой чертит свои узоры мир, воспринимаемый органами чувств.

Чтобы опознать предмет, его нужно отнести к определенному классу. Какому? Ребенку подсказывают ответ родители, ученику — учитель, незнающему — знающий. Вот первый путь познания.

Второй путь — собственные впечатления. Чтобы познакомиться с миром, нужно не созерцать его, не барахтаться в схоластических рассуждениях, а смело «входить в соприкосновение» с ним, пусть ошибаясь, падая, но непременно вставая и бесстрашно двигаясь вперед. Опыт, добытый даже дорогой ценой, самый верный учитель. Нет ничего выше опыта и ничего, что могло бы его заменить. Так учил Локк.

Локку возражал его современник, великий немецкий математик Готфрид Вильгельм Лейбниц: да, верно, все доставлено разуму органами чувств, все. За исключением... самого разума!

Основные идеи логики и математики, эти «истины разума», обязаны (по мнению Лейбница) присутствовать в сознании изначально. Идея длины, например, должна быть заложена туда задолго до того, как человек начнет что-нибудь измерять. Поэтому способность оценивать протяженность так же врожденна, как от природы даны человеку многие другие таланты.

Только опыт? Или только присущее от рождения? Экспериментов тогда почти не проводили, проблемы пытались разрешать умозрительно.

— Взгляните на новорожденного! — взывали эмпиристы, последователи Локка. — Да разве он что-нибудь видит? В голове у него ничего нету, кроме сплошного сумбура, мешанины туманных пятен!

— Какие пятна?! — возмущались нативисты, защищавшие взгляды Лейбница, Декарта и Канта. — Да за тысячи лет существования человека его глаз должен был развиться так хорошо, что младенец видит ничуть не хуже взрослого! Он просто говорить не умеет, а то бы все стало ясно...

Так и не разрешившись, спор продолжался добрых двести пятьдесят лет. Шла вперед наука, соперники находили все новые и новые факты, свидетельствующие в их пользу. И пренебрегали теми, которые «лили воду на мельницу» противоположной стороны. Лишь в самые последние годы нашего века стало ясно, что ни одна точка зрения не имеет перевеса. Или, если угодно, «победила дружба»: истина лежит посередине, только гибкое сочетание опыта и врожденности формирует полноценное живое существо.

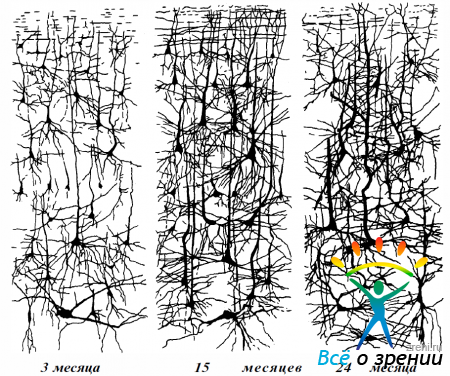

Опыт, безусловно, дает организму чрезвычайно много. Если детенышей шимпанзе выращивать в темноте, лишь на очень короткое время включая слабый рассеянный свет, у них становится плохим не зрение: сдвиги выглядят куда значительнее, они касаются не столько зрения, сколько самого мозга. Условные рефлексы у таких шимпанзят возникают много медленнее, чем у их собратьев, живших в обычной обстановке. Обделенные светом создания не отличают служителя, который их кормит, от посторонней публики. Даже бутылочка с молоком, такая притягательная для маленькой обезьянки, не вызывает у них эмоций... А причина в том, что «у животных, лишенных зрительных ощущений, соответствующие нейроны не развивались в биохимическом отношении», — объясняет видный физиолог Хозе Дельгадо, известный своими интереснейшими исследованиями работы мозга. Под микроскопом нейроны выглядят вроде бы обычно, но химический анализ показывает: в них очень мало белков и рибонуклеиновой кислоты — той самой РНК, которая сугубо важна для жизнедеятельности организма. И вес коры головного мозга, посаженного на голодный паек информации, оказывается меньше, чем следовало бы.

Рис. 1. Развивается живое существо, и все сложнее становится организация коры его головного мозга. Обратите внимание, как утолщаются отростки — дендриты, как все активнее они ветвятся

В 1931 г. немецкий врач Макс фон Зендем удалил катаракту нескольким слепым от рождения детям. Весь остальной зрительный тракт был у них в порядке. И все-таки оказалось, что «в течение первых дней после операции видимый мир был лишен для них всякого смысла, и знакомые предметы, такие, как трость или любимый стул, они узнавали только на ощупь». Лишь после долгой тренировки прозревшие дети обучались видеть вещи, но зрение действовало и в дальнейшем много хуже, чем обычно в этом возрасте. Они с трудом отличали квадрат от шестиугольника. Чтобы обнаружить разницу, считали углы, помогая себе пальцами, часто сбивались, и видно было, что для них такое опознавание трудная, серьезная задача. Мало того, у них путались предметы. Петух и лошадь воспринимались одинаково, потому что у обоих животных есть хвост, рыба казалась похожей на верблюда, так как плавник напоминал горб...

[banner_centerrs] {banner_centerrs} [/banner_centerrs]

С первого же дня появления младенца на свет зрение помогает ему постигать мир. Но эта бесспорная истина не решает вопроса, который стоял у истоков спора эмпиристов и нативистов: различает что-нибудь новорожденный в том, что видит, или нет?

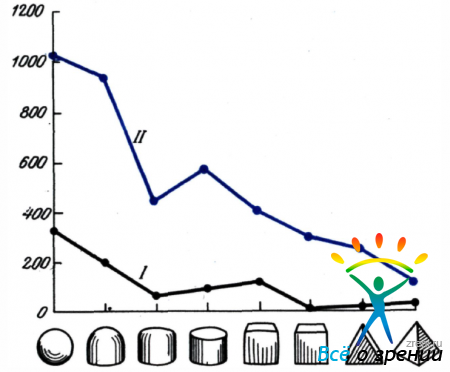

Если говорить о животных, то опыты над вылупившимися из яйца птенцами показали как будто правоту нативистов. Способность различать (по крайней мере корм) дана птицам от рождения. Однодневные цыплята клюют шарики вдесятеро чаще, чем насыпанные рядом пирамидки. Они всегда предпочитают кружочки треугольникам. А если приходится выбирать между шариком и кружком, без колебаний обращают самое пристальное внимание на объемную фигуру и игнорируют плоскую. Словом, для них интереснее то, что больше напоминает пищу. Мы называем способность клевать, едва появившись на свет, инстинктом. А способность разобраться, что именно клевать, — тоже инстинкт? Конечно. Однако инстинкта мало. Необходимо и умение зрительного аппарата опознать круглое, похожее на корм. Но только ли представление о пище наследственно?

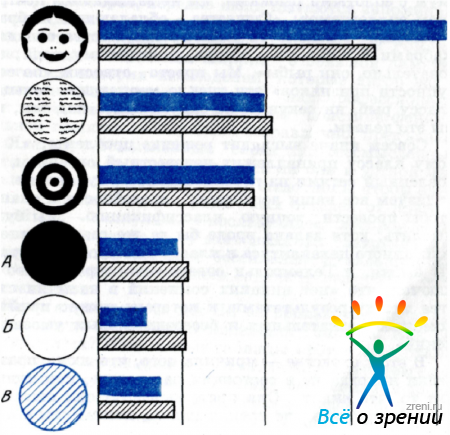

Рис. 2. Чем больше походит предмет на зерно, тем чаще клюют его цыплята, демонстрируя, что способность различать форму присуща им от рождения: I — спустя 10 минут после того, как цыплята вылупились из яйца; II — спустя 40 минут

Экспериментатор переходит от цыплят к птенцам серебристой чайки. В гнезде их кормит из клюва заботливая мамаша. И во время опыта детеныш клюет чаще всего предметы, напоминающие формой мамин клюв!

Нет сомнений: зрительная система птенцов сразу же после рождения столь совершенна, что они в состоянии различать форму. Однако не слишком ли мы оптимистичны? Вдруг зрение «настроено» только на предметы, эталонные для каждого вида птиц, и больше ничего другого не разбирает?

Вопрос исчезает, как дым, лишь только мы знакомимся с импритингом. Этот удивительный психологический механизм заключается в том, что, например, утенок в промежутке между тринадцатым и семнадцатым часами после выхода из яйца «считает матерью» любой движущийся возле него предмет и затем всегда бегает за такой «мамой», пусть ею окажется служитель инкубатора, футбольный мяч или «небольшая зеленая коробка с тикающим внутри будильником». Здесь нет и не может быть ни инстинктивной «настройки» на форму, ни обучения: формы чересчур неожиданны и слишком ничтожно мало время между появлением на свет и выработкой «привычки». К тому же импритинг не возникает, если его пытаются вызвать всего на несколько часов позже оптимального срока. Для птенца тогда и родная мать — чужая утка. Значит, он отчетливо видит предметы и накрепко запоминает их.

— Ах, все это не доказательства, — возражали, и в известной мере не без оснований, эмпиристы. — Опыты поставлены на животных, а животное — не человек... Вот если бы можно было спросить младенца...

Да, младенец — это был до недавнего прошлого аргумент несокрушимый. В самом деле: как поговорить с существом, не владеющим речью?

Удивительно, но, мучаясь этой проблемой, физиологи почему-то долгое время не вспоминали о классических опытах И. П. Павлова. Между тем павловский метод условных рефлексов одинаково применим и к не способной говорить собаке и к не научившемуся еще говорить новорожденному. Когда же исследователи догадались, как поставить опыт, чтобы не утомлять малыша и не повредить ему, пала и эта «последняя крепость эмпириста».

Детишкам, которым от роду исполнилось всего от одного до четырнадцати дней, швейцарский врач Ф. Штирниман показывал цветные карточки: если там был рисунок, он всегда вызывал больший интерес, чем «плоская», ровная окраска. Другие исследователи установили, что в двухнедельном возрасте малыш предпочитает смотреть на предметы, форма и окраска (вернее, пестрота) которых сложнее, а в двухмесячном ему больше нравятся картинки с концентрическими кругами, чем с параллельными линиями. Какие же «бесформенные пятна», где «сумбур»?!

Дети, которым меньше месяца, с расстояния в четверть метра различают линии толщиной три миллиметра, полугодовалые — толщиной четыре десятых миллиметра. Этот последний результат, правда, еще впятеро хуже, чем острота зрения взрослого, но он несравненно лучше, чем до сих пор представляли себе врачи и психологи.

Еще более сенсационными оказались эксперименты, в ходе которых новорожденным показывали oвалы: на одном — схематически нарисованное веселое человеческое лицо, на другом — в беспорядке разбросаны улыбающийся рот, нос, глаза с бровями, а на третьем — ничего, просто ярко окрашенная плоскость. Детишки в возрасте от четырех дней до шести месяцев отдавали предпочтение первому овалу, демонстрируя ученым свою присущую от рождения способность воспринимать организованные структуры, чем, безусловно, является человеческое лицо. Даже если предположить, что в мозге малыша заложен некий эталон на опознавание лиц (впоследствии мы увидим, что это не так уж невероятно), зрительный аппарат должен быть настолько развит, чтобы эталон удалось использовать, и зрение с этим вполне, судя по всему, справляется. Есть над чем задуматься людям, выпускающим игрушки для самых маленьких...

Итак, глаз доставляет человеку важную информацию буквально с первого дня его жизни. Но как малыш узнает то, что видит? Взор ведь может быть привлечен и совершенно бессмысленными изображениями: восьминедельный младенец, например, обращает внимание на кружок с тиснутым по нему газетным текстом втрое-вчетверо чаще, чем на гладко окрашенные кружки, но никто не рискнет утверждать, что ребенка интересуют буквы.

Рис. 3. Грудные дети гораздо охотнее смотрят на сложные по фактуре рисунки, чем на однотонные (А, Б, В — красный, белый и голубой диски), а человеческое лицо привлекает особенно большое внимание. Синий столбик — дети в возрасте от 2 до 3 месяцев, заштрихованный — старше 3 месяцев

А интерес все же есть. Значит, зрение дает мышцам глаз какие-то сигналы. С другой стороны, говоря о зрительном аппарате взрослого, Энгельс писал: «К нашему глазу присоединяются не только еще другие чувства, но и деятельность нашего мышления». Действительно, современная наука уже не отделяет глаза от мозга, как когда-то. Она больше не считает, что роль зрения ограничивается «доставкой» сведений, аналогично тому, как их приносит почтальон, не утверждает, что роль мозга сводится лишь к «восприятию», наподобие чтения письма. Физиология второй половины XX в. формулирует четко: «Глаз — это часть мозга, выдвинутая на периферию».

«Часть мозга»... Где же кончается зрительный аппарат и где начинается Собственно мозг — вместилище разума?

Герман Гельмгольц, этот, по словам И. М. Сеченова, «величайший физиолог» девятнадцатого столетия, называл наши восприятия «бессознательными умозаключениями». Действительно, когда мы смотрим на аквариум с золотыми рыбками, мы не занимаемся построением силлогизмов: «Существа, обладающие жабрами и живущие в воде, суть рыбы; эти существа обладают жабрами, а жидкость в сосуде, по-видимому, вода; следовательно, они рыбы». Мы просто относим «по совокупности признаков» эти тускло мерцающие тельца к классу рыб, ни секунды не задумываясь над тем, как мы это делаем.

Совсем иначе выглядит решение проблемы: «К какому классу принадлежит неизвестный организм, выловленный сетями из глубин океана?» Тут уж мы мобилизуем все наши логические способности и знания, чтобы провести точную классификацию. Мы будем мыслить, хотя задача вроде бы та же самая: отнести пойманного целакантуса к классу рыб. Конечно, границы зыбки, и Гельмгольц совершенно справедливо заключал, что «нет никаких сомнений в наличии сходства между результатами, к которым можно прийти с помощью сознательных и бессознательных умозаключений».

В этом сходстве — причина того, что люди практически никогда не в состоянии рассказать, как они видят то, что видят. Они придумывают, они пытаются сконструировать акт зрения таким, каким они его понимают, стараются выразить словами явления, происходящие во время работы зрительного аппарата. А слова — это совсем не то, чем занимается зрение.

Вам покажут несколько тысяч фотографий пейзажей, а потом продемонстрируют еще несколько сотен очень похожих, но которых вы, безусловно, раньше не видели. По крайней мере в восьми случаях из десяти, а обычно гораздо увереннее, люди отличают незнакомую картинку от старой: «Чувствуется, что я ее не видел...» Почему же чувствуется? Где спрятан механизм различения? Иногда зритель с трудом, но находит слова, чтобы хоть как-то обозначить разницу. Но для этого ему приходится напряженно припоминать, обращаться к экспериментатору за наводящими вопросами — словом, тратить немало времени и усилий без особой, в общем, надежды на успех. А для ответа, что это не та фотография, требовался лишь беглый взгляд!

«Картинки остаются в памяти отнюдь не в виде слов», — пишет американский физиолог Р. Хабер в статье об опытах с распознаванием пейзажей. Добавим к этому: наоборот, нередко люди пытаются запоминать именно слова — в виде зрительных образов. В книге известного советского психолога Александра Романовича Лурии «Маленькая книжка о большой памяти» излагается история наблюдений, которые автор вел в течение нескольких десятилетий над профессиональным мнемонистом Ш., обладавшим поистине феноменальной памятью. «Ему было безразлично, предъявлялись ли ему осмысленные слова или бессмысленные слоги, числа или звуки, давались ли они в устной или в письменной форме; ему нужно было лишь, чтобы один элемент предлагаемого ряда был отделен от другого паузой в 2—3 секунды, и последующее воспроизведение ряда не вызывало у него никаких затруднений. Экспериментатор оказался бессильным в, казалось бы, самой простой для психолога задаче — измерении объема памяти».

Даже спустя много лет Ш. воспроизводил предъявленные когда-то ряды без малейших ошибок. Как он запоминал их? Показанные таблицы «фотографировал» взглядом, и они накрепко запечатлялись в его мозгу. А если ряды ему диктовали, техника запоминания была иной: он расставлял слова-образы вдоль по улице. Обычно это была улица Горького в Москве, от площади Маяковского к центру. Цифры, например, превращались в фигуры людей: семерка выглядела «человеком с усами», восьмерка — «очень полной женщиной», и потому число 87 виделось «полной женщиной вместе с мужчиной с усами». Слово «всадник» представлялось то в образе кавалериста, то (когда Ш., став профессиональным мнемонистом, перешел к «экономичной» системе запоминания) в виде армейского сапога со шпорой.

После того как образы были размещены, уже не составляло труда (не составляло, понятно, только для Ш.) припомнить их, «прогуливаясь» по улице, — в любую сторону, с любого места. Если же «слово-фигура» случайно попадало в неблагоприятную позицию — скажем, в тень подворотни, — Ш. мог и «не заметить» его. Он так объяснял те редчайшие случаи, когда его ловили на забывчивости: «Я поставил карандаш возле ограды — вы знаете эту ограду на улице, — и вот карандаш слился с оградой, и я прошел мимо».

Широко известно высказывание Эйнштейна о своей «технике размышления» во время работы: «По-видимому, слова языка в их письменной или устной форме не играют никакой роли в механизме мышления. Психические сущности, которые, вероятно, служат элементами мысли, — это определенные знаки и более или менее ясные образы, которые можно «произвольно» воспроизводить и комбинировать между собой... Обычные слова и другие знаки приходится мучительно изыскивать лишь на втором этапе, когда упомянутая игра ассоциаций достаточно установилась и может быть по желанию воспроизведена».

С аналогичным взглядом, хотя выраженным и с несколько иных позиций, мы встречаемся в книге известного русского государственного деятеля М. М. Сперанского «Правила высшего красноречия», изданной в 1795 г.: «Наши мысли бегут несравненно быстрее, нежели наш язык, коего медленный, тяжелый и всегда покоренный правилам ход бесконечно затрудняет выражение... Сцепление понятий в уме бывает иногда столь тонко, столь нежно, что малейшее покушение обнаружить сию связь словами разрывает ее и уничтожает... »

Особенно резко высказался Тютчев: «Мысль изреченная есть ложь!» А мы с вами хотим узнать у человека, как его мозг воспринимает то, что видит, почему все столы для него — «стол». Не безнадежна ли попытка? Нет!

Современная наука обладает прекрасной отмычкой к сущности всевозможных таинственных механизмов — методом «черного ящика». Исследователи называют черным ящиком все вещи, о которых не могут сказать, как они устроены. Внутри ящика темно, и потому снаружи — широкий простор для гипотез. А проверяют их экспериментами вроде описанного Козьмой Прутковым: «Щелкни кобылу в нос — она махнет хвостом». Человек, проводящий опыт, «щелкает» черный ящик (как — в том и заключается умение задавать природе вопросы), а потом записывает ответную реакцию. Вопрос—ответ, вопрос—ответ... Чем разнообразнее и изощреннее вопросительная сторона дела, тем богаче полученная информация.

Что же потом? Потом нужно анализировать список вопросов и ответов, выдвигать гипотезы внутреннего строения черного ящика и снова проверять их, задавая ему новые, более глубокие вопросы. Диалог человека с черным ящиком — богатейший материал для дальнейшего научного поиска. Рано или поздно, однако, наступает момент, когда нужно подводить итоги, делать заключения о том, как наш ящик устроен. А интерпретация результатов исследования — дело порой весьма скользкое. И вот почему Играющую в шахматы куклу может приводить в движение либо хитроумный механизм, либо спрятавшийся внутри шахматист. Реакция куклы на наши ходы позволяет предполагать оба варианта. Где же истина? Чтобы вынести окончательное суждение, надо вскрыть оболочку автомата и посмотреть.

Посмотреть хотят и физиологи: от «поведенческих» опытов, в которых участвуют животные или люди, исследователи переходят к изучению отдельных нейронов и нейронных сетей, рассматривают работу зрительного аппарата под самыми разными углами. Мы пройдем с ними весь путь, чтобы в конце концов убедиться: наиболее правдоподобная, наиболее богатая следствиями и «боковыми ходами» модель зрительного восприятия, памяти и опознания того, что видит человек (да и не только человек), — голографическая модель. В разных странах многие специалисты высказывали на эту тему предположения, находили весьма убедительные косвенные подтверждения. Сотрудники Лаборатории, руководимой профессором Глезером, впервые получили реальные доказательства на уровне нейронов зрительной коры головного мозга. И попутно обнаружили еще много важных подробностей работы зрительного механизма.

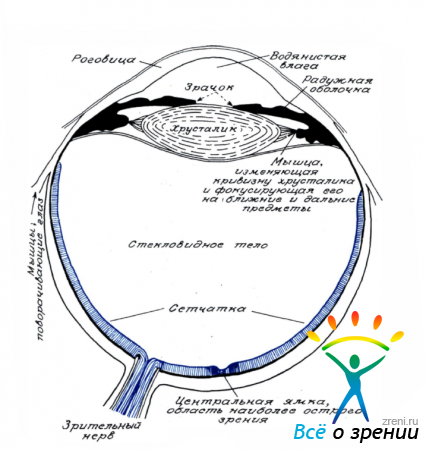

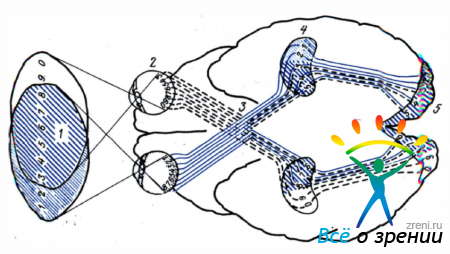

А теперь пора ответить на вопрос, где кончается зрительный аппарат и начинается собственно мозг. В сетчатке глаза сто двадцать пять миллионов светочувствительных клеток — фоторецепторов. От них к мозгу идут восемьсот тысяч нервных волокон. На каждые полтораста клеток одно волокно — это значит, что уже на уровне сетчатки происходит какая-то очень эффективная переработка информации. По нерву сигналы поступают в различные отделы мозга, в том числе и в наружное коленчатое тело (НКТ), затем в зрительную кору полушарий. Из визуального сигнала на каждом этапе извлекается самое существенное, чтобы потом на более высоком уровне, с этой информацией было удобно оперировать. В том числе заниматься и всевозможными логическими преобразованиями.

Рис. 4. Глаз человека

Вот почему в Лаборатории считают, что «глаз», а вернее, зрительный аппарат кончается там, где конкретное (визуальное) мышление сменяется логическим (абстрактным). Механизмы этой «досознательной», дологической системы и изучают здесь всеми доступными современной физиологии методами.

Рис. 5. Так представлены различные участки сетчатки в наружных коленчатых телах (НКТ) — 4 и затылочных областях коры головного мозга — 5. Зрительные поля правого и левого глаза перекрываются, но не полностью. Благодаря перекрестку зрительных нервов 3 (хиазме) центральная, наиболее важная часть зрительного поля представлена в обоих полушариях сигналами от обоих глаз

Конечно же, здесь, в Колтушах, не в состоянии охватить всех проблем. Зрительный аппарат изучают тысячи лабораторий мира, в нашей стране их многие десятки, если не сотни. Проблемами зрения интересуются специалисты по телевидению и конструкторы электронных вычислительных машин, проектировщики станков и создатели всевозможной транспортной техники, восприятие контуров и цвета волнует работников ГАИ и архитекторов, художников-конструкторов, придающих технике столь изысканные и выразительные формы, и тех, кто проектирует детские игрушки. Каждый исследователь рассматривает вопросы получения и переработки зрительной информации под чуть иным углом, применяет какую-то особую методику, сравнивает и обобщает результаты, полученные учеными, работающими в иных смежных областях. Зрение дает мозгу девять десятых информации, поступающей от всех органов чувств, и неудивительно, что тайн хватает всем. Исследования сотрудников Лаборатории физиологии зрения Института физиологии им. И. П. Павлова АН СССР идут в тесном взаимодействии с работами этих тысяч ученых. Невозможно достичь вершин, не опираясь на широкую и прочную базу, не проверяя себя опытом других, не отталкиваясь от их результатов. Поэтому мы не обойдем молчанием и исследований, сделанных в самых различных лабораториях мира.

Итак, в путь? Пожалуй... Или нет: задержимся еще ненадолго, окинем взглядом прошлое. «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости», — заметил Пушкин. И потому сделаем несколько шагов назад, чтобы составить представление о здании, в которое собираемся войти.

----

Статья из книги: Как мы видим то, что видим | Демидов В.

Комментариев 0