Картины, символы, мысль и язык

Описание

Наша способность видеть картину как определенный предмет — картину — и как «вместилище» совсем иных предметов сама по себе замечательна. Но еще более замечательна наша способность использовать определенные формы в качестве символов, которые помогают работе мысли и действуют в роли средства общения с другими людьми, отделенными от нас пространством и временем.

История письменности очень богата фактами. Известно несколько древнейших способов письма, благодаря которым изображения символов сохранились до наших дней — на скальных стенах пещер, на бивнях слонов, на костях, на металле, на папирусных свитках в Египте, на кожах, которые употребляли для этой цели семиты, оставившие после себя свитки Мертвого моря.

Интересно, что самые ранние рисунки выполнены во всех случаях не в детальной реалистической манере, а в лаконичном стиле, напоминающем стиль карикатуры; на них, как правило, изображены знакомые вещи, часто — сцены охоты (рис. 108). А вот развились ли лаконичные рисунки на основе более ранних детальных картин или, напротив, пришли на смену рисункам, еще более лаконичным, на которых людей, птиц и зверей изображали с помощью всего лишь нескольких черточек, неизвестно. Ранние китайские идеограммы удивительно сходны с египетскими иероглифами, хотя те и другие возникли независимо. Основная особенность всех идеограмм состоит в том, что структура знака не передает предмет целиком. Это как бы наброски набросков.

Идеографическое письмо постепенно превратилось в систему знаков, отражающих связь с устной речью того времени. Сначала это произошло с месопотамскими, египетскими, критскими и хеттскими шрифтами; в них, а вслед за ними и во всех остальных постепенно выявилась связь между начертанием идеографических знаков и звучанием слова. Существует два типа письма, различающихся по роду связи с устной речью. Письменные знаки могут соответствовать либо произносимым слогам (силлабическое, или слоговое, письмо), либо буквам алфавита (буквенно-звуковое, или алфавитное, письмо).

Заметим, что ни символы, используемые слоговым письмом (старинная клинопись и древние иероглифы, а также современные японские и китайские шрифты), ни символы алфавитного письма не утратили полностью своего родства с изображением, с картиной. Язык, впервые достигший значи-тельной полноты, развился в четвертом тысячелетии до н.э.; это был язык шумеров.

Шрифт шумерского письма — клинопись. Глиняные дощечки с надписями, выполненными шумерской клинописью, были обнаружены в Месопотамии; расшифровали их в XIX веке. Образцы более ранней письменности, обнаруженные в том же районе, не были клинописными; это было рисуночное письмо, в котором можно различить около 900 различных символов. Последние постепенно упрощались, и в более поздних знаках исходные символы-картины едва различимы. (Любопытно, что при переходе от символов-картин к клинописи сначала изменилась ориентация знаков: примерно в 3200 году до н. э. знаки, вдавленные в поверхность глиняных дощечек, оказались повернутыми «вниз головой» по сравнению с первоначальными символами-картинами. Символы, вырубленные в камне, были повернуты на несколько столетий позднее. Именно эти древние повернутые пиктограммы превратились в клинописные буквы первого письменного языка.)

На этом этапе в простом изобразительном письме появилось важное нововведение. Поскольку знаки использовались не только для обозначения определенных предметов, но и для выражения абстрактных понятий, отдельные знаки приобрели несколько значений — символы стали неоднозначными. Возникшая проблема идентификации значения знака была разрешена с помощью детерминативов (определителей). Последние не произносились, а использовались лишь для того, чтобы указать читателю значение символа в данном употреблении. Детерминативы не изобретались специально, их заимствовали из существующих идеограмм. Для того чтобы указать произношение, соответствующее данному символу в данном сочетании, употреблялись другие детерминативы — почти так же, как в английском языке применяется немое «е», чтобы определить произношение предшествующего слога, к примеру «fin(e)».

Древнеегипетское иероглифическое письмо известно лучше, чем клинопись. Слово «иероглиф» образовано от греческих слов hieros (святой) и glyphein (вырезать, высекать, гравировать), что значит «священные, высеченные на камне письмена», хотя иероглифы применялись и для текстов, не имевших религиозного характера. Сами египтяне называли свои письмена «mdw-ntr», что означало «речь богов». Не исключено, что «mdw-ntr» покажется не слишком легко произносимым звукосочетанием.

Египтяне не использовали специальных знаков для обозначения гласных (лишь иногда, в начале слова), хотя в устной речи у них, конечно, были гласные звуки. Правда, иногда, как правило, в текстах учебного характера, например в медицинских текстах, гласные все же фигурировали. Между прочим, можно ведь и по-английски читать без символов, обозначающих гласные. Например, можно разобрать, что значит «Th gptns wr vr clvr». Понять смысл такой фразы помогает контекст, но ошибки при чтении неизбежны.

Обозначение гласных в тексте особенно важно для правильного чтения вслух, но, возможно, в древности вслух читали нечасто. Начало иероглифического письма относится к первому отрезку третьего тысячелетия до н. э. Как и клинопись, оно развивалось от пиктограмм к фонетическому письму, в которое в конце концов и превратилось. Один из очень ранних образцов — палетта Нар-мера — показан на рис. 112. На палетте, которая изображает египетскую армию, поражающую врагов, имеются не только пиктографические, но и фонетические письмена, обозначающие имена и титулы и потому представляющие особый интерес.

Возможно, что звукосочетания, соответствующие пиктограммам, впервые появились в результате процесса, родственного рождению ребуса или каламбура. Ведь собственные имена, такие, как у правителей страны, нельзя изобразить в виде картинки, хотя вообще некоторые имена и поддаются такому изображению (например, фамилия Горицветов).

Иероглифическое письмо является В сущности двойным письмом, так как каждая мысль представлена одновременно пиктограммой и фонограммой. Смысл пиктограмм ясен просто из формы лаконичного рисунка, что же касается фонограмм, то их можно понять, лишь зная устную речь.

Назначение детерминативов состоит в том, чтобы избежать, насколько это возможно, неоднозначности, возникающей неминуемо, раз всего несколько сотен пиктографических знаков используются для отображения огромного числа разных предметов, ситуаций, мыслей.

На ранних этапах развития других древних языков (а также на примерах современных примитивных наречий) видно такое же движение — от пиктограмм, изображающих предметы и классы предметов, к абстрактным понятиям, связанным с этими объектами, и к грамматической письменности, связанной с конкретным звучащим языком — живой устной речью. Фонетическими единицами могут служить силлабические символы, как в иероглифическом египетском письме, либо алфавитные знаки-буквы, как в европейских языках.

Алфавит — одно из величайших изобретений человека — дает возможность, используя всего около тридцати символов, выразить самые сложные и тонкие мысли, какие только могут возникнуть в мозгу человека. В рамках допустимых комбинаций алфавитных символов заключена своего рода математика смысла.

Примеры успешного использования в письменности таких единиц, где отдельные знаки соответствуют не буквам, а слогам и даже словам, демонстрируют египетская иероглифическая письменность, миноанская письменность, образцы которой найдены на Крите (датируются двадцать восьмым столетием до н. э., а около второго тысячелетия до н. э. этот шрифт переходит в пиктографический), а также китайская письменность четырех тысячелетней давности. Такие знаки менее удобны, но зато обладают и преимуществами.

Мы знакомы с тем, как высказываются мысли на языках, пользующихся алфавитом, например на английском; здесь первоначальные пиктограммы чувствуются в начертаниях букв лишь как чрезвычайно отдаленное эхо минувшего. А как люди выражали свои мысли с помощью древних знаков-картин, например египетских иероглифов?

[banner_centerrs] {banner_centerrs} [/banner_centerrs]

Некоторые иероглифические символы за все четыре тысячи лет существования языка не утратили ясного изобразительного сходства с предметом, который они обозначают. Вот некоторые примеры:

Имеются и символы, используемые для обозначения абстрактных понятий, например:

Эти символы явно отображают схематизированные объекты — ноги и руки, ассоциирующиеся с движением и силой. Находим мы и такие символы, которые отображают еще более отвлеченные понятия, связанные порой с мистическими или магическими представлениями, например:

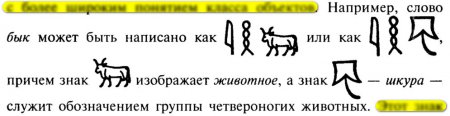

Почти за каждым египетским словом следует идеографический знак — либо изображение объекта, либо символ, отождествляемый с более широким понятием класса объектов.

Этот знак есть детерминатив, указывающий тот общий класс, к которому следует отнести символ быка. Любой знак, в том числе и тот, который является изображением (например, изображением быка), может использоваться не только для обозначения объекта, но и как фонетический символ, обозначающий звук разговорного языка. Некоторые идеографические символы выражают действие конкретно. Стена или крепость обозначается так:

Глагол строить передается знаком стена плюс строитель:

Многие человеческие действия передаются знаками-картинами, на которых изображены мужчина или женщина в характерной позе.

Одна из наиболее серьезных трудностей, которые возникают при передаче мыслей с помощью картин, — выразить отрицание, то есть показать нечто, не имеющее места. Символы, которые указывают на логические связи, часто опускаются; вероятно, они вообще появились далеко не сразу. Давно и часто встречается лишь один символ такого рода — символ, обозначающий нет; это как бы рисованный жест:

Знак отрицания здесь явно выведен из жеста разведения рук. Не исключено, что тот же знак (жест) явился далеким предком нашего собственного математического обозначения вычитания « — ».

Ключевым для иероглифического письма явилось изобретение детерминативов, позволивших прочитывать символы-картины однозначно и включать в изобразительную письменность такие вещи, которые невозможно прямо передать рисунком. Особенно инте-ресен детерминатив, обозначающий свиток папируса. Его изображают так:

Это знак, обозначающий абстрактное понятие, которое нельзя зарисовать, можно только назвать — письменно или устно. На ранних этапах развития числа записывали, повторяя знак. Например, чтобы написать два глаза, рисовали

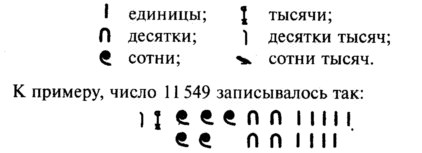

Позднее для обозначения чисел стали применять специальные символы:

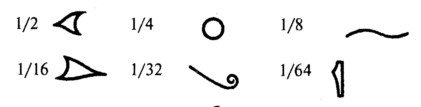

Дроби писали одним из нескольких возможных способов. Старинная система, длительно сохранявшаяся для записи наделов земли и мер кукурузы, основывалась на делении пополам; это весьма любопытная система. Она позволяла записать следующие дроби:

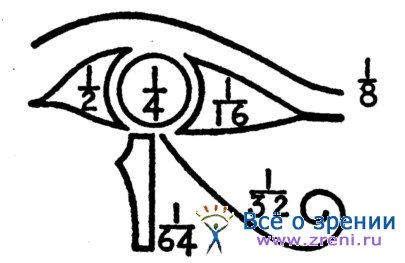

Эти символы входили в изображение глаза — правого глаза Гора (бога Солнца). В древнем мифе, без сомнения отражающем борьбу дня и ночи, добра и зла, бог зла Сет напал на Гора и разорвал в клочья его глаз. Тот — бог учения, разума и правосудия — снова сложил части глаза в одно целое, воссоздав «здоровый глаз Гора». Возможно, разделение и восстановление «Ока солнечного» проникло в фольклор не без влияния наблюдений за солнечными затмениями. Во всяком случае, совокупность знаков, обозначающих дроби, формирует глаз бога так:

Мы дали лишь весьма сжатый очерк проблемы, тщательное исследование которой было бы, безусловно, полезным, поскольку важно выяснить, как история письменности освещает вопросы раннего станрвления человеческого мышления; не исключено, что такое исследование даст богатые результаты, особенно если мы правы и мышление в самом деле возникло из видения.

На первый взгляд - а наш очерк и есть первый взгляд - кажется, что древнейшая письменность возникла в форме изображений тех предметов, которые можно было непосредственно показать в рисунке. Дадим таким изображениям-знакам название «картины-существительные». Появление знаков-детерминативов, используемых для обозначения общности картин-существительных, сделало возможной передачу более отвлеченных понятий, поскольку детерминативы позволили избежать неоднозначности при прочтении символа, использовавшегося разными способами. Со временем люди стали применять символы для передачи все более отвлеченных концепций, поэтому проблема неоднозначности становилась все острее, а необходимость в применении детерминативов все росла.

Одновременно символы-картины приобретали связь со звучащим словом и начинали использоваться для передачи устной речи. Затем постепенно исходное изобразительное значение символов утратилось, стало трудно угадывать смысл иероглифов из символов-картин, обозначающих слова. Все же там, где это было возможно, смысл продолжал передаваться первоначальным способом пиктографического письма — в картинах, зачастую понятных и глазу необученного человека. Нашим глазам эти выразительные символы-картины говорят очень многое, воссоздавая жизнь людей и мысли очень давних цивилизаций. Их уже нет, но они говорят с нами из прошлого. В оставленных ими картинах мы видим принадлежавшие древним объект-гипотезы - единицы их видения и мышления, их разумные глаза.

Язык — орудие психики

Тот факт, что лишь человек обладает речью, — одна из удивительнейших загадок биологии. Правда, многие животные могут сигнализировать сородичам об опасности; пчелы могут дать знать друг другу о том, что где-то есть нектар, указать, на каком он расстоянии от улья и направление полета к нему. Животные, безусловно, могут выражать свое эмоциональное состояние и воздействовать на поведение себе подобных специфическими звуками. Но, по-видимому, ни одно животное, кроме человека, не обладает способностью обсуждать нечто с помощью последовательной системы знаков — словесных или письменных.

Справедливо также и то, что ни одно животное не может рисовать картин-существительных. Десмонд Моррис показал, что обезьяны рисуют различные паттерны с довольно расплывчатыми очертаниями, но их рисунки никогда не содержат чего-либо, на-поминающего предметы. Самые ранние из картин-существительных — наскальная живопись пещер — определенно выполнены человеком.

Похоже на то, что способность воспринимать некоторые формы как символы вещей принадлежит исключительно человеку. Предположение, объясняющее нашу уникальную привилегию пользования речью только большим объемом мозга, не совсем верно. Известна, например, редкая разновидность генетической патологии — микроцефалическая карликовость. Рост взрослого карлика составляет всего около 60 сантиметров, но пропорции тела при этом соблюдены. Соответственно сильно уменьшен в размерах мозг — он меньше мозга взрослого шимпанзе. Весьма вероятно, что число клеток мозга снижено, так как их размеры и плотность расположения не изменены. И все же микроцефалические карлики, несмотря на значительное уменьшение размера мозга, пользуются речью. По крайней мере они говорят и понимают речь не хуже нормального пятилетнего ребенка, а это неизмеримо больше того, на что способен шимпанзе.

По-видимому, большое значение имеет уникальное свойство человеческого мозга — функциональная асимметрия. У большинства людей главенствующим (доминирующим) является левое полушарие мозга, причем его доминантность выявляется примерно к тому времени, когда устанавливается речь. При доминировании правого полушария нередко наблюдается дефект речи. Насколько известно, функциональная асимметрия мозга — привилегия исключительно человеческая. Значимость доминирования пока еще неясна, но установлено, что некоторые области левого полушария особенно важны для речи.

Высказывалось также мнение, что именно левое полушарие мозга отвечает за «человеческую» сущность человека; согласно наблюдениям людей, утверждающих это, травмы левого полушария приводят к превращению человека в обезьяноподобное существо. Такой человек видит, довольно правильно реагирует на обычные предметы, но утрачивает способность ориентироваться в символах и использовать их. Похоже, что для использования символов и обеспечения речи важны не размеры, а именно особенности строения человеческого мозга.

Необходимо помнить, что зрительное восприятие — понимаемое как способность правильно реагировать с помощью зрения не только на видимые, но и на невидимые свойства предметов -имеется и у животных, стоящих на эволюционной лестнице много ниже человека. Заметим к тому же, что животные, находящиеся на уровне развития собаки, кошки или белой крысы, способны к решению довольно сложных проблем поведения, которые можно отнести к разряду проблем, требующих «разумности». В лабораторных условиях (в экспериментах с лабиринтом) крысы нередко обнаруживают способность к «инсайту».

Установлено, что крыса обычно выбирает кратчайший из нескольких возможных путей, ведущих к выходу из лабиринта. Если этот путь затем преградить, крыса выбирает кратчайший из оставшихся, причем для этого ей нет надобности снова исследовать весь лабиринт. Учитывая, что даже во время изучения лабиринта ошибки при поисках пути не случайны — они совершаются в направлении целеустремленного поиска, — приходится заключить, что во время обучения в мозгу крысы формируется некая внутренняя «карта» лабиринта, используемая в дальнейшем для выбора пути.

Известно, что в мозгу крысы формируются простые «гипотезы», которые животные последовательно «проверяют». В эксперименте, ставшем классическим, крысу окружали со всех сторон закрытые двери, под каждой дверью располагался световой сигнал. В любом отдельном опыте включался лишь один сигнал и отпиралась только одна дверь. Крысе предстояло проникнуть через незапертую дверь в помещение, где ее кормили. В противном случае, прыгнув и наткнувшись на запертую дверь, крыса падала и начинала свои попытки снова.

Единственным указанием на незапертую дверь служило положение светового сигнала: его зажигали либо под незапертой дверью, либо справа от нее, либо в другой возможной относительной позиции. Крысы начинали с проверки какой-либо одной «гипотезы», например: «нужная дверь расположена справа от света», и где бы ни вспыхнул свет, крыса прыгала на дверь, расположенную правее; если ряд последовательных попыток такого рода заканчивался неудачей, крыса переходила к другой гипотезе и так дал ее, пока, наконец, не достигала успеха. Основной вывод из этих наблюдений следующий: крысы вели себя не случайным образом, пробуя подряд различные варианты сочетаний «дверь — свет», они выдвигали одну «гипотезу» за другой и каждую систематически проверяли.

Животные обладают также способностью применять выученные виды поведения к несколько измененным ситуациям. Другими словами, некоторая «гибкость тренировки» позволяет животным использовать приобретенные в опыте навыки для преодоления обновленных затруднительных ситуаций.

В то же время совершенно справедливо мнение, что «разумность» животных чрезвычайно ограничена в сравнении с разумностью детей, достигших возраста овладения речью.

К сожалению, мы не знаем, что именно является истоком превосходства человека — использование языка или сама способность к овладению речью. (Известные случаи, когда дети вырастали среди волков и не имели возможности в раннем периоде развития познакомиться с речью, не удовлетворяют нас. Не исключено, что дети были умственно неполноценными с самого начала: есть все основания считать, что столь ненормальная обстановка в раннем периоде роста ребенка неминуемо должна привести и к другим отклонениям в его развитии.)

Речь всегда привлекала внимание философов, поскольку слово — инструмент философии. На ранних этапах развития философской мысли в слове видели атрибут предмета, а не название, которым человек снабдил предмет. Жан Пиаже показал, что детское мышление именно так трактует названия предметов — как свойства последних; но такова же была трактовка зрелого Аристотеля — он считал слово частицей сущности предмета. Такой философский взгляд на связь слов и вещей чрезвычайно далек от современного.

Ясно, что названия вещам, ситуациям, ценностям и концепциям дает человек. Высказывание «Вначале было Слово» относится к области поэзии, мы никак не можем принять такой порядок исторического возникновения языка. В то же время среди лингвистов довольно широко распространено убеждение, что речь имеет и врожденные корни. Конечно, названия вещей во многом условны, но имеется достаточное количество фактов, указывающих на общие структурные свойства разных языков, причем эти свойства отражают некоторые черты, характерные для процесса переработки информации в мозге человека. Если это верно, то для понимания законов речи очень существенно изучение принципов функциональной организации мозга, а понимание структуры речи в свою очередь может дать сведения о том, как работает мозг.

Мы принимаем, что восприятие — прототип мышления. Концепции возникли из гипотез о внешних объектах, которые сначала были прикованы к предметам и классам предметов, но позднее уплыли из-под сенсорного контроля, чтобы выйти в русло абстрактной мысли и символического языка.

В «Биологических основах речи» Леннеберг пишет:

«Концепции суть матрицы, налагаемые на то, что дается непосредственно, они суть способы упорядочения и соподчинения сенсорных данных. Концепции не являются только продуктом (индивидуального) человеческого сознания, но формирование концепций — это и есть процесс познания. Хотя этот процесс не является исключительно человеческим по природе... только человеку свойственна особенность обозначать словами определенные виды процесса формирования концепций».

Восприятие и у животных протекает с участием процесса активного формирования концепций4 но лишь человек может давать своим концепциям названия и оперировать ими с помощью речи. Мы используем речь для того, чтобы извлекать и сопоставлять наши концепции, для того, чтобы четко формулировать их — и тем самым подвергнуть испытанию со стороны других людей. Язык дал людям возможность сталкивать идеи между собой, выявлять ошибочные концепции и с помощью взаимной критики исправлять недостатки опыта и понимания. В наиболее отточенной форме такая роль языка выступает при обучении. Устная и письменная речь позволяет нам излагать свои мысли последовательно и параллельно, хотя собственно языковые концепции — категория над индивидуальная.

Судя по древней истории письменности (например, по египетской иероглифике), ее началом, было рисование картин, содержащих существенные детали предметов и ситуаций. По мере того как понятия становились все более абстрактными, способ их выражения требовал все более тонких средств — рамки картины становились тесными для языка. Картины постепенно превратились в формальные символы, в упорядоченную речь. В нашей письменности мы все еще различаем мумифицированные черты ее картинных предков.

Главным предметом мышления являются объекты — их свойства, явные и скрытые, поскольку именно это знание необходимо для сохранения жизни. И прежде всего мышление занято предсказанием ближайшего будущего, а если надо, и планированием его изменений, направленным на то, чтобы избежать или добиться успеха. Любопытно, что содержание и предмет раннего письма - это не философия и не абстрактные размышления, а списки имущества, описания победных войн и тщательно разработанных ритуалов погребения покойников. Чрезвычайный интерес египтян к смерти был, по-видимому, продиктован не мыслями о сущности жизни, а стремлением обеспечить продолжения суеты земной на небесах

Сэр Алан Гарднер, автор замечательной «Египетской грамматики», пишет:

«Наиболее поразительной особенностью египетского языка на всех этапах является его конкретный реализм, сосредоточенность на материальных предметах... Оттенки мысли, заключенные в таких словах, как „возможно", „следовало бы", „едва ли", а также абстракции вроде „причина", „побуждение", „долг" принадлежат более поздней стадии развития языка... Несмотря на то что греки приписывали египтянам бездну философской мудрости, египтяне, как никакой другой народ, обнаруживают отвращение к отвлеченным рассуждениям и полную погруженность в материальные интересы».

Если верно, что с развитием письменности мышление постепенно стремилось к абстракциям, освобождаясь от конкретных перцептивных представлений, то чисто умозрительно можно заключить, что для развития мышления были необходимы символы, так как именно они освободили мозг от тирании сенсорного восприятия. Можно сказать, что тому же делу всегда служат художник и ученый.

Чтобы решить, что стоит какой-нибудь инструмент или иное орудие, нужно всего лишь оценить эффективность его применения. Преимущества новой машины на фабрике оцениваются по увеличению производительности труда. Если последняя возрастает очень заметно, становится ясно, что предыдущая машина была относительно малоэффективной. Таким образом можно узнать не только эффективность новой машины, но и ряд свойств ее предшественницы. Возьмем более простой пример, скажем труд плотника; даже при поверхностном знакомстве становится ясно, что без рубанков, пил, сверл работа не может и начаться. Обнаружив это, мы сразу же решим (это мог бы понять даже марсианин), что руки человека не приспособлены к тому, чтобы с их помощью пилить, строгать, сверлить.

Применим теперь эту аргументацию к исследованию умственной вооруженности человека. Хорошо известно, что простейший инструмент — счеты — колоссально увеличивает скорость и надежность арифметических действий, выполняемых человеком. Отсюда следует, что человеческий мозг не очень эффективно справляется с теми задачами, для решения которых нужно хранить числа наготове и быстро и правильно оперировать ими. Наши способности к счету столь плохи, что даже несколько бобов, нанизанных на палочки, во много раз улучшают эффективность счета, а механические медленные арифмометры считают вообще лучше, чем мозг. Отталкиваясь от этого, мы можем предположить, что символы, расположенные в соответствии с определенными правилами, то есть письменная речь, служат для восполнения тех недостатков в работе мозга, которые роднят человека с животными.

Если отобрать у человеческого мозга символику, которой он пользуется, остаток окажется довольно жалким.

Нас привлекает взгляд на восприятие как на процесс, который реализуется в мозге и подобен логическим процессам, например таким, которые используются при получении и интерпретации научных данных, при формулировании различных гипотез, проверяемых затем путем спланированных наблюдений. Собственно, мы можем смотреть на науку как на своего рода опосредствованное восприятие. В науке широчайшим образом используются языковые и математические символы; ее аргументация подчинена своду общепринятых правил. Настоящая наука требует, например, соблюдения следующих правил: допущения должны быть недвусмысленными; методика исследования и измерения должна быть точно описана; выводы, сделанные на основе допущений и измерений, должны быть получены как можно более ясным путем. Прошло очень много лет, пока из мифов и магии не выросло отчетливое, рациональное, формализованное и, как оказалось, очень мощное здание науки — инструмента, необходимого для понимания и преодоления сил природы.

Мы встретились и с такими фактами, которые показывают, что система восприятия далека от полного «рационализма». Например, в тех случаях, когда по двум (или более) параллельным сенсорным каналам притекает противоречивая информация, восприятие логически парадоксально. Ученый трактует парадокс, возникший в результате противоречия данных, как ясное указание на какую-то ошибку, возникшую либо вследствие использования неверных приборов, либо из-за погрешности в вычислениях. Во всяком случае, он не оставит явный парадокс в покое и попытается найти однозначное решение. Но в процессе восприятия все иначе: при аутокинетическом эффекте мы видим свет одновременно неподвижным и движущимся; эффект последействия движения содержит такой же парадокс; после адаптации одной руки к холодной воде, а другой к горячей теплая вода воспринимается одновременно как горячая и холодная.

Отправляясь от того, что восприятие допускает парадоксы, можно, по-видимому, вывести важное философское следствие. Принимая, что мы познаем внешний мир по тем сведениям, которые дают нам органы чувств, мы должны допустить, что обучение необходимо не только для того, чтобы узнать явления, которые физически возможны, но и для того, чтобы узнать, какие явления физически невозможны. Другими словами, принимая философию эмпиризма, мы обязаны ожидать, что ситуации, невозможные физически и даже логически, не будут автоматически отвергаться нервной системой. Невозможное не определено заранее, до опыта, как не дана до опыта и истина, которую мы открываем, укладывая факты в «разумном» порядке. Нам недостает экспериментальной философии!

Философы-эмпирики XVIII века считали восприятие пассивным процессом; мы теперь понимаем восприятие как процесс активного построения и апробирования гипотез, процесс, который не остается совершенно неизменным в течение жизни индивида. Это значит, что мы не можем рассматривать «сырые» сведения, поступающие от органов чувств, как законченные отдельные факты, из которых строится знание, подобно тому как из отдельных кирпичей возводят дом.

Все восприятие пронизано теоретическими построениями. Более того, перцептивные гипотезы нередко серьезно расходятся даже с самыми прочными убеждениями нашего интеллекта. Такое расхождение мы видим, например, сравнивая каши знания о расстоянии до Луны и о ее размерах с тем, как МЫ воспринимаем Луну. Мы видим Солнце движущимся поперек небосвода, хотя точно знаем, что земля, на которой мы стоим, Движется по отношению к «неподвижным» звездам; для нас легче принимать, что Земля вращается, но видеть — что она неподвижна под Солнцем, которое движется по небу. Примитивные верования определяются именно тем, как мы видим вещи.

Не составляет труда показать, что мышление, основанное на восприятии, совершает ошибки, когда ситуация выходит за рамки непосредственно воспринимаемой последовательности событий. Так, все мы в детском возрасте не раз складывали листок бумаги; став взрослыми, мы складываем каждый день письма, газеты. Вообразите, что вам предстоит выполнить следующую операцию. Вы берете лист папиросной бумаги толщиной в сотые доли миллиметра, очень широкий (чем шире он будет в вашем воображении, тем лучше). Теперь сложите лист вдвое, затем еще раз вдвое — двойная толщина листа при этом опять удвоилась. Повторите складывание пятьдесят раз. А теперь скажите — какова толщина сложенного листа? На этот вопрос люди обычно отвечают неодинаково: от 6 сантиметров до 1 метра. А правильный ответ состоит в том, что толщина сложенного листа примерно равна расстоянию до Солнца! Выходит, достичь Солнца столь же просто, как пятьдесят раз сложить лист папиросной бумаги! Абсурд? Тем не менее это так.

Математическая концепция возрастания физических величин по степенному закону явно не очень хорошо представлена в наших перцептивных моделях — потому-то интуиция так внезапно и сильно нас подвела. Подходя к задаче математически, мы видим, что 250 должно быть очень большим числом. Поэтому, чтобы включить в сферу восприятия те аспекты мира, которые недоступны прямому чувству, нам необходимы символы. Расхождение между математически правильным ответом о толщине сложенного листа (150 миллионов километров) и интуитивно «правильным» ответом, основанным на восприятии (около 150 миллиметров), составляет около 1012. Это расхождение неимоверно велико.

Итак, мы видим, что перцептивные модели реальности могут содержать парадоксы и неимоверно расходиться с реальностью, когда ситуация требует выводов, основанных на экстраполяции. Такие ограничения, свойственные самой природе восприятия, могут вполне ощутимо мешать работе физика. Физические теории, считавшиеся верными вплоть до конца XIX века, были все без исключения вполне совместимы с восприятием знакомых предметов, более того, эти теории были прямо связаны с восприятием-Моделью орбиты небесного тела служил раскрученный на веревке камень; атомные взаимодействия описывались по аналогии с взаимодействием бильярдных шаров; эфир уподобляли студню, передающему вибрации света. Неприятности начались после того, как было показано, что реальность, описываемая физикой в терминах восприятия знакомых предметов, становилась парадоксальной, если такие описания подвергали строгой экспериментальной проверке.

Свет имеет двойную природу: это и волны, и частицы; ни один предмет не может иметь такой природы. Скорость света никак не менялась при измерении ее по направлению вращения Земли и под прямым углом к этому направлению, а это невозможно, если среду, сквозь которую движется свет, представлять себе на основании обычных сенсорных данных.

Физика XX века почти избавилась от вековых перцептивных моделей реальности. Основные концепции квантовой физики и некоторые положения теории относительности не имеют никаких предметных подобий даже в субъективных представлениях физиков; поэтому современному физику зачастую бывает нелегко «интуитивно» прощупывать свой предмет. В этом кроется одна из причин того, что математические способы и машинное моделирование играют все более существенную, нередко доминирующую роль в современной физике.

Но в этом положении есть и забавный штрих: в некотором смысле физик не может теперь доверять собственному мышлению — он должен полагаться больше на обусловленные правила символических систем. Физика, ее открытия и озарения стали недоступны ученым - нефизикам, большинство которых не может следить за направлением развития современной физики, а между тем физика претендует на роль основополагающей науки для всех областей естествознания.

Быть может, нам удастся примириться с ситуацией, если мы поймем, что она является прямым следствием достижений человечества: развития языка и развития измерений. Язык дал человеку возможность ясно и определенно выражать логические и числовые связи; измерительная техника позволила человеку увеличить точность и широту восприятия. Эти два решающих достижения человека отделили его от прочего животного царства и позволили ему совершить необыкновенный шаг — перейти к описанию мира, совершенно отличному от того, который воспринимается человеком непосредственно.

Поэтому физики и живут в мире двойных представлений — нормальные объект-гипотезы уживаются рядом с абстрактным и нередко противоречивым символическим описанием реальности.

Первые инструменты лишь уточнили то, что органы чувств сигнализировали мозгу. Мы можем довольно хорошо оценивать длину и угол, но линейки и угломеры добавляют к этим оценкам точность, необходимую даже для примитивной техники. Самые элементарные плотницкие работы, не говоря уже о строительстве, были бы невозможны без таких инструментов. Кстати, точность, достигаемая при пользовании простейшими измерителями, поистине удивительна: Великая пирамида была построена из каменных блоков, нарезанных с ошибками, не превышающими нескольких миллиметров. Здесь уже ясно виден разрыв между мышлением и сенсорным восприятием, ограниченность которого послужила толчком к появлению новых средств оценки, порожденных мышлением; этот разрыв, все расширяясь, привел нас к современной теоретической физике, непосредственное восприятие объектов которой вообще невозможно.

Итак, мысленные построения, которые вначале использовались только для управления поведением в отсутствие сенсорной информации, пригодной для прямого контроля поведения, «материализовались» и стали общественным достоянием. Первым этапом «материализации» были картины, затем — символы все возрастающей абстрагированное; в конце концов мы получили орудие, позволяющее формально выразить упорядоченную последовательность логического обсуждения проблем, да и саму структуру мысли. Если мысль есть упорядоченная активность нервных цепей, то языковые системы мы можем представить себе как продолженную активность мозга, и в этом случае письменность — лишь первый шаг к машинам, способным самостоятельно мыслить.

Современные приборы обнаруживают и измеряют «вещи», которых органы чувств никогда не «показывали» мозгу. До появления таких приборов, как радиоприемники и фотоаппараты с пластинками, чувствительными к невидимым лучам, огромный регистр электромагнитного спектра был неизвестен человеку, который знал только свет и тепло. С появлением более современных приборов человек — и только человек — узнал много новых основополагающих сведений о мире и вследствие этого еще дальше отошел от своих животных предков. Особенно заметно выступает роль новых знаний в истории астрономии.

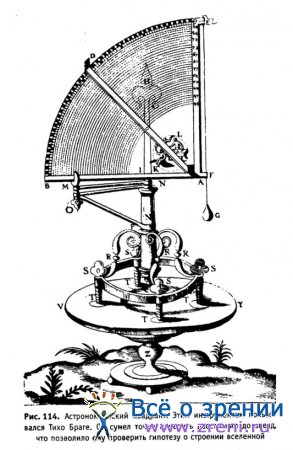

Человек наблюдал ночное небо невооруженным глазом в течение многих тысячелетий. Различными способами результаты этих наблюдений регистрировались, должно быть, начиная с очень отдаленных времен, вследствие чего появились календари и стало возможным предсказание затмений. (Есть предположение, что Стоунхендж — астрономический указатель для предсказания затмений). Данные, добывавшиеся с помощью простых астрономических приборов — квадрантов (рис. 114) — позволяли не только довольно точно подсчитать движение планет в трехмерном пространстве, но и проверить эти подсчеты. Прямым наблюдением трудно было определить положение небесных светил, тем не менее полученные измерения (особенно в работах датского астронома Тихо Браге) позволили немецкому астроному Иоганну Кеплеру сформулировать его знаменитые три закона движения планет, из которых затем были выведены ньютоновские «Начала» и ньютоновское математическое описание вселенной. И все же здание, построенное Ньютоном, состоит из «кирпичей», соответствующих категориям и силам, непосредственно воспринимаемым органами чувств. Его вселенная — это все еще сочетание тяг и толчков, плотности, тепла и формы. (Так называемые «вторичные качества», например цвет, не имели вполне четкого статута, поскольку они существенно зависели от наблюдателя и потому не считались вполне объективными, вполне «внешними».)

Телескоп сделал возможным первое приложение земных функций (развившихся на Земле в процессе биологической эволюции и обеспечивающих различение форм и построение объект-гипотез в рамках нашего восприятия) к соответствующим характеристикам небесных тел. Разрешающая сила телескопа дала человеку возможность увидеть новые небесные тела, причем не только новые звезды, но и столь поразительные объекты, как луны Юпитера.

«Несовершенства» небесных тел — пятна на Солнце, горы и тени долин на Луне (которая оказалась не полированным золотым диском, а планетой, похожей на Землю своим рельефом) — потрясли древние, прочно укоренившиеся представления людей; удар почувствовали сильнее всех те, кто верил в силу философии, основанной лишь на восприятии и рассуждении, кто отрицал значение приборов и наблюдений. Простой факт существования звезд, невидимых невооруженным глазом, вызвал сомнения в истинности старинного представления о небесах как о бархатном заднике сцены, на которой разыгрывается лишь один спектакль: драма человечества. А это в свою очередь умалило и значимость этого спектакля для вселенной; более того, под сомнение встало даже наличие пьесы и существование ее Автора...

Кажется странным, что изогнутые поверхности стекол — линз телескопов и микроскопов — смогли так изменить представление человека о себе самом. Но это факт — именно стекла показали нам, что мы живем чуть ли не на задворках вселенной.

Нетрудно догадаться, почему человек начал думать о звездах очень по-личному. Путешествуя ночью - пешком или верхом на лошади, — человек видел, что звезды и Луна сопровождают его в пути. Мы-то, конечно, знаем, в чем тут дело: звезды и Луна настолько удалены от нас, что мы не видим их относительного перемещения в сторону, противоположную направлению нашего движения; поэтому — относительно видимых земных предметов -они кажутся движущимися в том же направлении, в котором перемещается путешественник. Стоит один раз усвоить геометрию и принципы шкалирования, как вера в тесную личную связь со вселенной уйдет навсегда. На место, освободившееся от астрологии, встанет астрономия. А человек волен выбирать — либо он будет чувствовать себя одиноким в огромной холодной пустоте вселенной, либо примет стройное, но не доступное восприятию здание, построенное наукой.

Радиотелескопы добавили нам знания о звездах; эти знания также лежат вне пределов сенсорного восприятия. Причем радиотелескопы даже не являются прямым продолжением нашего зрения; они несут совершенно новую информацию и с ней - новые сюрпризы. Последний из них — пульсары, посылающие во вселенную вспышки радиоактивности с точными интервалами порядка одной секунды.

Нам придется научиться жить среди несенсорной информации и возникающих из нее мыслимых, но не воспринимаемых концепций физики. Перед нами стоит вопрос: в какой мере мозг человека способен справиться с концепциями, чуждыми опыту, полученному с помощью органов чувств? Наше будущее зависит от того, каким будет ответ на этот вопрос.

---

Статья из книги: Разумный глаз: Как мы узнаем то, что нам не дано в ощущениях | Ричард Грегори

Комментариев 0