Зримая суть вещей

Содержание:

Описание

Иногда, глядя на машину или на какой-нибудь процесс, мы можем «увидеть», как работает эта машина или как осуществляется процесс. В этом случае проявляется наша способность «читать» функцию по структуре.

Люди, выросшие в условиях цивилизации машин, «видят», что если большая шестерня связана цепной передачей с шестерней малого диаметра, то первая будет вращаться медленнее второй. Мы способны «увидеть», что велосипед с большим задним колесом поедет быстрее велосипеда с малым задним колесом, хотя и то и другое колесо будут иметь одну и ту же скорость вращения.

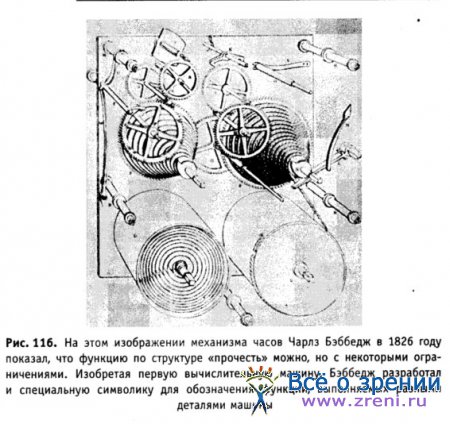

Совсем не так очевидна причина, по которой велосипед не падает набок, даже когда катится с горы без седока. Инженеры умеют «видеть» рабочую функцию деталей весьма сложных систем. Очень интересная задача — исследовать механизм часов (рис. 116) и попытаться увидеть функциональное значение колесиков, пружин, крючкового спуска с его хитро изогнутыми налетами, без которых часы работать не могут. Если удается верно «увидеть» это, то можно сказать, что наши объект-гипотезы, относящиеся к часовому механизму, достаточно общи и точны для описания принципов функционирования этой системы. Именно богатство наших объект-гипотез позволяет нам иногда прочесть функцию по структуре.

Пространственное расположение частей, форма каждой части чрезвычайно важны для работы любой механической системы. Ясное изображение механической системы может быть очень богато информацией, поскольку картина хорошо передает информацию о структуре (правда, как мы убедились, с некоторой долей неопределенности), а именно структура важна для того, чтобы уразуметь механику.

Что же касается электронных систем (в эту категорию мы можем включить и нервные системы, в том числе мозг), то они гораздо меньше зависят и от точного пространственного расположения составных элементов, и от их формы. Конденсатор или сопротивление будут хорошо работать независимо от того, какую именно форму для них мы выберем из большого числа возможных форм. Несомненно, это же справедливо и в отношении нервных клеток.

Короче говоря, те сведения о структуре, которые могут быть переданы ее реалистическим изображением, дают очень слабое представление о функции электронных или нервных систем в сравнении с тем, что они позволяют узнать о механических системах. Зрительная информация, сыгравшая огромную роль в истории развития человека, да и других видов животных, благодаря своему значению дистантного анализатора мира, состоящего из объектов, непосредственно доступных осязанию, отступает на задний план в научном исследовании объектов, функции которых не определяет даже их осязаемая структура.

Тем не менее радиоинженеры умеют «читать» электронные схемы. Рассмотрев детали схемы и способы их соединения, радиоинженер видит функциональное назначение схемы и ее деталей.

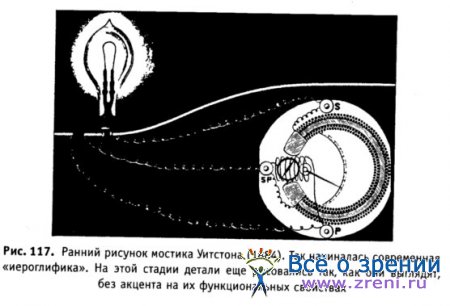

История символов, используемых в электронике с начала нашего столетия, аналогична эволюции пиктограмм древней письменности. Сначала символы представляли собой просто реалистические изображения деталей. Всего за несколько лет электронные «пиктограммы» упростились: внешнее сходство ушло безвозвратно, выделились те формальные признаки деталей, которые определяют функциональное назначение каждого компонента схемы. Символы стали отображать функцию, а не структуру, и форма символа уподобилась «абстрагированной карикатуре» объекта. На рис. 117-120 показаны примеры эволюции символов, используемых для передачи сведений об электрических цепях; срок этой эволюции — всего пятьдесят лет.

Чтобы разобраться в символах современной электроники, необходимо хотя бы кое-что знать о теоретических основах этой науки и совершенно обязательно понимать логику электронных схем. Символы — это слова, элементы языка, возникшего на основе потребности передавать сведения об особого рода процессах и взаимодействиях.

Можно сказать, что именно язык - речь, язык математики и специализированные «языки» (например, символический «язык» электроники) - позволяет нам изучать возможные последствия предполагаемых действий, которые совершаются в сферах, недоступных ни сенсорному восприятию, ни реалистическому изобразительному мастерству.

На современной стадии развития языков символами пользуются уже не только для отображения одних физических структур (их можно передать, пусть даже несовершенно, изобразительными средствами), но и для отображения структур, относящихся к нематериальной сфере мысли, для которой механические свойства объектов не всегда существенны.

Мозг, как и любая другая функционирующая система, интересен с весьма различных точек зрения. Далеко не во всех случаях можно в принципе отыскать наилучший способ описания системы — общественной, экономической или инженерной; тоже самое справедливо в отношении мозга и его функций. Чтобы найти ответ на длинный ряд вопросов, нужно прежде всего знать строение мозга — как видимое невооруженным глазом, так и воспринимаемое в свете обычной и электронной микроскопии. Например, для понимания некоторых функций мозга необходимо узнать типы и количество клеток в разных его областях, выявить связи между клетками и т. д.

[banner_centerrs] {banner_centerrs} [/banner_centerrs]

Структурное описание электрической цепи имеет значение в тех случаях, когда для функционирования системы важен способ расположения компонентов цепи и распределение связей между ними. Что касается отдельных характеристик, то они включаются в описание только в том случае, если изменение данной характеристики приведет к изменению характеристики системы в целом. Поэтому ни окраска, ни форма деталей, как правило, не указываются в принципиальном описании системы: изменение таких характеристик не влияет на параметры ее входа и выхода. А вот регистрация изменений параметров входа и выхода системы, происходящих в результате замены тех или иных деталей схемы, часто служит основным способом определения важности этих деталей для функционирования всей системы, а также для того, чтобы разобраться в устройстве системы.

К этому необходимо сделать одно замечание: если мы произвели изменение структуры и за этим не последовало никаких явных изменений функции, мы все же не вправе заключить, что порядок вещей, предшествовавший изменению, несуществен — системы могут приспосабливаться (адаптироваться) к изменениям частного характера. Иногда функцию удаленной или измененной нами детали принимает на себя другая деталь системы. Заключить, что прежняя деталь была «излишней», было бы неверно, хотя и соблазнительно. В тех случаях, когда между структурой и функцией нет ясно видимой связи, очень трудно понять функциональную организацию системы, пользуясь только способом регистрации изменений, происходящих в ее работе после замены или изъятия деталей.

Именно в этом — основная беда неврологии. Мы отображаем Функции с помощью символов — другого выхода нет. И символы замещают собою оригинал, сохраняя то, что существенно для понимания причинно-следственных или иных связей. Система, выраженная в символах, это идеализированный оригинал. Но символическое описание всегда упрощено, и потому ряд свойств оригинала в таком описании утрачивается. Вряд ли мы преувеличиваем, утверждая, что прогресс физических наук заключается именно в замене реалистических описаний объектов и явлений построением формальных, абстрактных символических систем. По-видимому, скоро откроется возможность подойти к описанию ра-боты мозга тем же способом, оказавшимся столь плодотворным для физических наук.

Если рассматривать мозг как устройство, предназначенное для выполнения определенных функций, то как бы сложно ни было это устройство и сколь бы незначительными ни казались наши сведения о нем, становится возможной обоснованная классификация направлений научного исследования мозга, построенная на тех же принципах описания и объяснения, которые применяются в отношении инженерных систем. Эта классификация будет выглядеть примерно так:

Разные разделы классификации содержат весьма различающиеся описания одной и той же системы. Очень важно понять, что совершить переход от описания, относящегося к одному разделу, к описанию, соответствующему другому разделу, чрезвычайно трудно. На этом пути возможны грубые ошибки. Не только факты, но и логика каждого раздела — совершенно обособленная область. Можно даже сказать, что разрыв между понятиями «сознание» и «переработка информации» имеет тот же порядок, что и разрыв между названными категориями описаний систем. Просто мы привыкли к фразам вроде «Мозг — орган сознания».

Символика электрических цепей, организованная в рамках схем, отражает самые существенные свойства компонентов цепей и связи между компонентами. Эта символика выросла в особый язык, позволяющий отобразить принципы и способы устройства электронных систем. Это в самом деле новый иероглифический язык современности. И нам необходим сходный язык для отображения функций мозга.

↑ Логика

Философы делят логическую аргументацию на два больших и существенно различающихся класса: аргументы индуктивной и дедуктивной структуры.

Заманчивой кажется нам мысль о соответствующем делении рассматриваемой проблемы: объект-гипотезы формируются путем логической индукции, а организация языковой символики отражает логическую дедукцию. Дело в том, что различие между индукцией и дедукцией является чрезвычайно существенным для дальнейшего изучения связей между восприятием и мышлением.

Философ Р. Б. Брейтуэйт определил индукцию как «вывод эмпирического обобщения, сделанный на основе отдельных фактов, или построение научной гипотезы на основе опытных фактов». Индуктивные выводы суть обобщения отдельных фактов. Известен, например, следующий классический пример предсказания, основанного на индукции: «Все до сих пор наблюдавшиеся лебеди были белыми; значит, лебедь, который появится вслед за ними, также будет белым». Обобщенное предсказание того же индуктивного типа может иметь и такую форму: «Все до сих пор наблюдавшиеся лебеди были белыми; значит, все лебеди, которых кто-либо когда-либо увидит, будут белыми». Этот пример был выбран Аристотелем. Пример оказался чрезвычайно поучительным, ибо две тысячи лет спустя было доказано, что обобщенное предсказание ошибочно — в Австралии обнаружили черных лебедей.

Если бы аргументация была построена по принципу дедукции, вывод никогда не был бы опровергнут. Следовало взять «белый» в качестве определяющей характеристики «лебедя»; тогда появление черных австралийских птиц, похожих во всем, кроме окраски, на лебедей, ничуть не повлияло бы на сделанный ранее вывод, потому что этих птиц нельзя включить в тот же класс объектов -«лебеди». Новое наблюдение, новый факт может опрокинуть вывод, сделанный путем индукции, но не путем дедукции.

Если в основу дедуктивного построения положены верные посылки, вывод непременно будет верным. Возьмем пример из арифметики. Пусть в столовой стоит восемь стульев и еще два стула -в кухне, тогда всего будет десять стульев. Если посылка неверна, то и вывод будет фактически неверным, но сама дедукция все же верна, поскольку ее построение правильно. Дедуктивные заключения не опровергаются фактами; последние могут показать лишь, что посылки для дедуктивных построений были выбраны неверно.

Маловероятный или даже совсем невероятный вывод заставляет нас более внимательно изучить посылки; очень может быть, что в результате такого изучения будут исправлены исходные положения и сделан фактически верный вывод. Чтобы определить, является данное рассуждение индуктивным или дедуктивным, следует рассмотреть посылки, на которых оно построено, связав посылку с заключением, противоположным первоначальному. Если рассуждение построено на дедукции, то противоположное заключение окажется логически несовместимым с посылками. Если же оно построено на индукции, то новое сочетание не будет логически невозможным, хотя не исключено, что оно покажется весьма маловероятным.

Так, в случае, когда птицу нельзя назвать лебедем, если птица не белой окраски, заявление «Я видел небелого лебедя» — абсурд. И поскольку такое утверждение логически невозможно, сразу становится ясно, что заключение, которому оно противоречит, было построено на дедукции. Это ясно потому, что мы приняли «белый» в качестве определяющей характеристики «лебедя». Не сделай мы такого ограничения — и заявление «Я видел небелого (черного) лебедя» не окажется абсурдом, хотя и будет воспринято как крайне маловероятное (именно так оно и воспринималось, пока из Австралии не завезли в Европу черных лебедей).

В этом смысле уверенность не имеет никакого отношения к наблюдениям. Уверенность дается не восприятием. Никакое отдельное наблюдение не гарантировано от ошибки и никакое обобщение, основанное на любом числе наблюдений, не может дать логически безупречной уверенности.

В самой природе дедуктивных утверждений содержится нечто в высшей степени странное. Дедукция оперирует формальным символическим алфавитом. Мы вправе сказать, что дедукция небиологична, поскольку ее не могло быть до появления формального языка.

В связи с этим чрезвычайно заманчива мысль об индуктивной природе процесса решения проблем, который сопровождает работу воспринимающего мозга, и о переходе к дедукции в работе мозга, занятого абстрактным мышлением, передачей сообщений, выполнением расчетов. Если это верно, то дедукция окажется свойственной только мозгу человека, поскольку лишь человек обладает формальной речью. Но это можно отнести также и к электронным вычислительным машинам, работа которых подчинена правилам некоторого формального языка. Ничего невероятного не случится, если вычислительная машина разработает свой собственный формальный язык без помощи человека. В этом случае мы сможем сказать, что машина следовала собственной дедуктивной логике (или что она сломала такую логику).

По-видимому, можно утверждать, что — поскольку в отличие от владения формальной речью восприятие не является исключительной привилегией человека — перцептивные процессы в своей сущности не дедуктивны. Остается принять, что они индуктивны.

Теперь легче примириться с тем, что наше восприятие содержит парадоксы: ясно, что перцептивная система не контролирует своих заключений с помощью дедукции.

Мы рассматриваем восприятие как процесс построения и проверки различных гипотез. Построение гипотез является также средством и целью развития науки. Но логическая структура научных и перцептивных гипотез, по-видимому, различна. Научные гипотезы по существу дедуктивны, перцептивные гипотезы индуктивны.

Именно аппарат дедуктивного мышления (развившийся от картин к символам, а затем к структуре формального языка) и дал человеку ту необычайную силу, которая позволила ему уйти из разряда биологических объектов.

↑ Работа мозга

Мозг извлекает из окружающего нас мира смысл, предсказывая события. Мы вряд ли ошибемся, сравнив мозг с вычислительной машиной. Похож ли он в чем-нибудь на машины, сделанные человеком? Если да, то на какую именно? Электронные вычислительные машины делятся на два класса: аналоговые и цифровые (впрочем, иногда машина представляет собою нечто среднее между этими двумя типами, ее так и называют «гибрид-машина»). Так вот, если мы будем рассматривать мозг как своего рода вычислительную машину, стоит спросить: какая она — «аналоговая» или «цифровая»?

Прежде чем приступить к поискам ответа, постараемся поточнее представить себе различие между двумя названными типами ЭВМ. Любопытно, что инженеры-электронщики, по-видимому, уделяют гораздо меньше внимания уточнению этих различий, чем, скажем, философы, занятые разграничением индукции и дедукции. Различие между машинами обычно определяется на языке конструкторов; однако мне кажется, что за терминами этого языка скрывается нечто, гораздо более принципиальное и важное для нас, и потому стоит как можно точнее выяснить суть этих терминов.

Иногда говорят: «Аналоговые машины работают в непрерывном режиме, а цифровые — дискретно» (отдельными шагами). Это — различие инженерного типа. Совершенно ясно, что такое различие нельзя принять в качестве определяющего. Возьмем, к примеру, логарифмическую линейку, представляющую собой подобие аналоговой машины. Движок линейки скользит вдоль набора параллельных шкал; ответ прочитывается на связке двух шкал, заданной определенным положением риски движка.

Перемещения движка плавные; его риску можно поместить против любого места одной шкалы и прочесть ответ на другой. Но предположим, что мы делаем ряд пружинных «защелок» и выделяем таким образом некоторые «привилегированные» величины для каких-то специальных целей. Что же мы получили теперь? Цифровую машину? Это звучит в высшей степени нелепо. Обратим внимание на длину шагов на шкалах линейки (или любой другой вычислительной машины). Никакой механизм не работает совершенно гладко, тем не менее ясно, что малые нарушения ритма работы вряд ли превратят «аналоговую» систему в «цифровую». Дело состоит, конечно же, в том, что шаги цифровых машин соответствуют чему-то вполне определенному. Они соответствуют логическим операциям.

Слово «калькулировать» (подсчитывать) произошло от латинского слова «calculus» (камешек), которым обозначали выполнение математических операций при помощи перемещений бобов или камешков в соответствии с определенными правилами. Каждый «ход» в такой «игре» соответствовал некоторой математической или логической операции. Возможно, цифровые устройства работают шагами потому, что столь же дискретно работают и символические языки. Зато аналоговые системы могут отображать функции непосредственно, минуя стадии анализа и формализации; для получения ответов не нужна «ступенчатая» калькуляция, поэтому аналоговые системы могут быть непрерывными.

Аналоговые устройства работают очень быстро, поскольку ответ достигается прямым путем. Точность их невелика, но и грубые ошибки они совершают очень редко. Цифровые же машины могут работать с любой наперед заданной точностью, но результата они достигают медленно, если сравнить эту скорость со скоростью выполнения промежуточных операций, и, кроме того, результат может содержать значительную ошибку. Что важнее всего — цифровые машины нуждаются в аналитических схемах (своего рода «калькулюсах» ) и в наборах формальных правил работы, то есть в алгоритмах. Но цифровую машину можно ведь запрограммировать и на аналоговый режим работы. Поэтому разница между обоими типами машин состоит главным образом не в конструктивных, а в логических категориях. Практически существуют некоторые конструктивные особенности, отличающие машины, предназначенные для работы в цифровом либо в аналоговом режимах, но эти различия, по существу, отражают только некоторые преимущества инженерных решений для машин разного назначения.

Возвращаясь к нашему вопросу о мозге — аналоговая это машина или цифровая, — будем искать ответ, ориентируясь не на видимое устройство мозга, а на принципы его работы. Важно выяснить, придерживается ли мозг формальных правил в поисках верных решений.

Мы знаем, что соблюдение формальных правил требует применения формального языка, но мы также знаем, что к восприятию способны и животные, которые в отличие от человека не пользуются формальной речью. Это заставляет нас принять, что мозг - биологическая аналоговая система. Но с развитием или, если угодно, с изобретением языка биологическая аналоговая машина - мозг человека — обрела способность к работе в режиме цифровой машины. Это столь замечательное следствие, что мы едва ли можем по-настоящему оценить его.

По-видимому, символы, которые были вначале только изображениями знакомых вещей и ситуаций, приобрели постепенно более абстрактный характер и стали использоваться по правилам, отражающим формальную структуру языка и логики. Символы помогли «аналоговой машине» -- мозгу -- находить мимолетные стабильные состояния, необходимые для отображения шагов дедуктивной цепи рассуждений и расчетов. Слова стали камешками внутренних «счетов» мозга, они дали мозгу человека неизвестную ему ранее силу — дедуктивное мышление.

Все это можно высказать немного иначе и нагляднее. Используем для этого понятие ограничений. Ограничения могут быть физическими и символическими. Например, перемещения пешек и фигур в такой игре, как шахматы, связаны символическими ограничениями. Все машины до изобретения цифровых вычислительных машин работали в рамках физических ограничений, налагаемых изнутри рычагами, трансмиссиями, колесами и т.д. Искусство инженера-механика в том и состоит, чтобы создать определенные и точные ограничения, избежав в то же время помех, возникающих при слишком тесном контакте деталей. В этом деле впереди всех в течение нескольких столетий шли часовщики.

Первые вычислительные машины состояли в сущности из набора шестеренок и были построены наподобие часового механизма; отличие состояло лишь в том, что эти машины можно было по-разному настраивать в соответствии с определенной задачей и они давали решение, механически имитируя символические ограничения, налагаемые задачей. Машина решала задачу, следуя тем физическим ограничениям движения собственных частей, которые ввел создатель машины. Но ведь ограничения, задаваемые машине при решении каждой отдельной задачи, определялись не просто целью ограничить движения каких-то частей машины, а логикой проблемы и формулировкой задачи.

Программисты электронных вычислительных машин употребляют термины «посуда» и «начинка». «Посуда» — это сама машина; она работает в согласии с теми физическими ограничениями, которые созданы инженерами. «Начинка» — это символическая формулировка проблемы и порядок операций, необходимый для решения задачи. Машина следует этому порядку; символические ограничения, налагаемые «начинкой», реализуются благодаря физическим ограничениям машины (например, узлы машины могут работать по принципу «все или ничего» на каждом шаге каждой операции, то есть дискретно).

Программа работы машины («начинка») составляется на специальном машинном «языке». Избираемый язык должен соответствовать конструкции машины и структуре решаемой задачи. Возможность выбора языка не всегда сильно ограничена; некоторые машинные языки узко специализированы, но есть и такие, которые одинаково хорошо применимы для решения как числовых задач, так и проблем сортировки и классификации.

Но вернемся к языку и восприятию человека. Изучая работу мозга, поставим вопрос так: какие ограничения управляют работой мысли — физические или символические? Ясно, что символические ограничения задаются не структурой мозга как таковой, а структурой языка и используемой логикой. Причем, употребляя термин «язык», мы в данном случае можем иметь в виду как обычную устную речь, так и какой-либо специальный язык, например математику или формальную логику. Некоторые ученые XIX века, например Джордж Буль, определяли логику как «законы мысли», полагая, что логика есть основное свойство работы мозга, а символы и правила науки логики лишь отображают это свойство. Другие ученые придерживались мнения о независимости правил логики от устройства мозга, но полагали, что эти правила способны в случае необходимости управлять работой мозга подобно тому, как программа управляет работой вычислительной машины.

А что дает нам изучение структуры обычной речи? В последнее время лингвистика сильно продвинулась вперед, в частности, и благодаря работам американского филолога Ноэма Хомски. Он утверждает, что язык имеет «поверхностную» и «глубокую» структуры. Под поверхностной структурой он понимает принятые правила построения предложений. Так, фраза «Билл отправился в город на свидание с Мэри» — вполне приемлемое предложение. Если в это предложение ввести слова, не имеющие смысла, оно все же сохранит поверхностную структуру, свойственную английскому языку. Например, «Билл сохрал вжорго нарувое плаво». Что это значит — неизвестно, но нетрудно представить, себе, что это просто английская фраза в искаженном русском переводе. Английский лингвист Джеймс Торн доказал, что электронная вычислительная машина может анализировать грамматику предложений, хотя она, конечно, и не «понимает» значения слов, из которых состоят эти предложения.

Число предложений, которые могут быть составлены в рамках одного языка, бесконечно. Правила грамматики позволяют конструировать сколько угодно новых предложений, обладающих всеми необходимыми признаками правильных предложений. Посмотрим теперь, что представляет собой глубокая структура. Она предполагает наличие смысла. Воспринимая глубокую структуру предложения, мы понимаем смысл слов, из которых оно составлено. Рассмотрим для ясности предложение, смысл которого неоднозначен.

При одной и той же поверхностной структуре смысл — глубокая структура — имеет несколько приемлемых вариантов. Например: «Билла волновало то, что смотрела Мэри». Это предложение можно истолковать по-разному (Билла могла волновать та вещь или, скажем, картина, которую Мэри смотрела, или тот факт, что смотрела именно Мэри). Перед нами - лингвистический эквивалент куба-перевертыша. В обоих случаях одна и та же информация «на входе» может иметь два разных значения «на выходе». Ясно, что глубокая структура предложения есть не что иное, как материал для смысловой гипотезы; этот материал — слова и порядок их расположения-соподчинения, то есть поверхностная структура предложения. Здесь имеется очень глубокая аналогия с «извлечением» структур, соответствующих реальным объектам, из ретинальных изображений - - оптических проекций этих объектов.

Хомски считает, что глубокая структура языка основана на врожденных биологических механизмах. И тут сразу же встает вопрос: достаточно ли длительной была эволюция, чтобы могли возникнуть соответствующие структуры мозга? Давность речи вряд ли больше нескольких десятков тысячелетий; это, безусловно, слишком короткий срок для того, чтобы мозг мог эволюционировать соответствующим образом. Гораздо вероятнее, что глубокая структура речи развилась каким-то образом на основе более древних структур, ответственных за формирование объект-гипотез, составляющих сущность перцепции. Возможно, что изобретение символов оказалось достаточным толчком к переходу от внутреннего процесса восприятия к направленному во внешнюю среду процессу речи — к «экстернализации» восприятия.

Объект-гипотезы, используемые в процессе абстрактного мышления и при планировании будущих действий, несомненно, выбираются и комбинируются вне связи с текущей сенсорной информацией. Выбор таких объект-гипотез не должен зависеть от настоящего, поскольку он не связан с необходимостью немедленных действий. Мышление мы можем считать «игрой», в которой фишками служат объект-гипотезы, а правила совпадают с законами глубокой структуры речи. Эти правила непременно отражают структуру нормального внешнего мира - иначе они не были бы применимы к данной «игре». И, конечно же, в тех случаях, когда мысль не ограничена рамками нормального мира объектов, мы найдем особые языки, с совсем иной глубокой структурой, — язык математики, электроники, а может быть, и язык музыковедения и искусствоведения.

Люди, выросшие и воспитанные в условиях разных культур, совсем недавно начали пользоваться существенно различными предметами и стремиться к резко различающимся целям. И только с развитием техники создалось такое положение, при котором люди, живущие рядом, заняты совсем разными мыслями: в то время как один размышляет о странных свойствах электронных систем, другой погружен в решение проблемы магнетизма, а третий мечтает о нулевой гравитации, при которой нормальные на вид предметы обладают массой инертной, но не гравитационной. В каждой из названных ситуаций проявляется свое особое умение видеть, упорядочивать, преобразовывать объекты.

По мере того как необычные и абстрактные свойства предметов все больше занимают мысли человека, мы вправе ожидать появления и развития новых языков, глубокая структура которых будет отражать мир объектов, обладающих такими свойствами; насколько нам известно, этот мир населяет лишь одно живое существо — человек. Все глубже становится трещина между нами и нашим прошлым, в течение которого формировались глаза, мозг и речь наших предков. Впервые в истории перед Разумным Глазом — непредсказуемое будущее, содержащее такие объекты и ситуации, перед которыми его объект-гипотезы бессильны. Что ж, мы должны научиться жить в мире, который создали. Опасность — в том, что человек способен создать и такой мир, который выйдет из-под ограничений, налагаемых разумом; в этом мире мы не сможем видеть.

---

Статья из книги: Разумный глаз: Как мы узнаем то, что нам не дано в ощущениях | Ричард Грегори

Комментариев 0