Заболевания орбиты (Часть 2) | Детская офтальмология

Содержание:

Описание

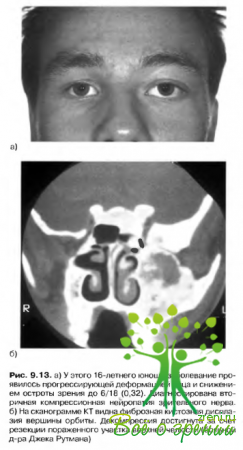

Фиброзная дисплазия легко диагностируется при рентгенологическом обследовании. Имеет вид утолщенной костной ткани с зонами склероза и кист (рис. 9.13). Тактика ведения заключается в профилактике снижения зрения в связи с атрофией зрительного нерва и в резекции пораженных участков кости.↑ Костные опухоли

- Репаративная гранулема:

- а. одна из возможных реакций гигантских клеток на травмирующие факторы; встречается формирование аневризматических костных кист;

- б. поражение крыловидных костей может вызывать экзофтальм;

- в. основной метод лечения — хирургическая резекция новообразования.

- а. одна из возможных реакций гигантских клеток на травмирующие факторы; встречается формирование аневризматических костных кист;

- Анеаризматическая киста кости:

- а. рея кое заболевание, для которого не характерно поражение орбиты;

- б. чаще всего в патологический процесс вовлекается верхняя стенка орбиты;

- в. лечение хирургическое — резекция пораженного участка.

- а. рея кое заболевание, для которого не характерно поражение орбиты;

↑ Другие мезенихимальные опухоли

- Остеобластома:

- а. доброкачественная опухоль, редко возникающая в орбите;

- б. четко ограниченные патологические очаги;

- в. лечение хирургическое.

- а. доброкачественная опухоль, редко возникающая в орбите;

- Постлучевая остеосаркома орбиты:

- а. встречается у лиц, выживших после удаления генетически обусловленных форм ретинобластомы;

- б. прогноз неблагоприятный.

- а. встречается у лиц, выживших после удаления генетически обусловленных форм ретинобластомы;

- Детский кортикальный гиперостоз (болезнь Каффи):

- а. редко встречающееся заболевание;

- б. возникает в раннем детстве;

- в. характерно острое возникновение с лихорадкой в начальной стадии;

- г. мягкий отек тканей над пораженной костью;

- д. возможно спонтанное выздоровление.

- а. редко встречающееся заболевание;

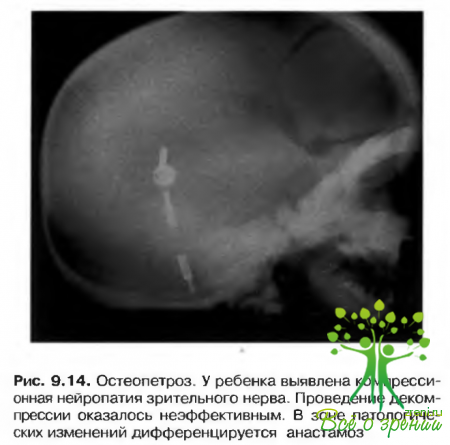

- Остеопетроз:

- а. редкое заболевание костей, обусловленное патологической резорбцией;

- б. при аутосомно-рецессивной форме заболевания наблюдается поражение орбиты;в. в некоторых случаях развивается компрессионная атрофия зрительного нерва;

- г. есть сообщения о возникновении сопутствующей дегенерации сетчатки (рис. 9.14).

- а. редкое заболевание костей, обусловленное патологической резорбцией;

↑ Метастические, вторичные опухоли и новообразования слезной железы

Нейробластома — наиболее часто встречающееся в детском возрасте метастатическое новообразование орбиты.

В орбиту также метастазируют:

- саркома Юннга (Ewing);

- опухоль Вильмса (Wilms);

- тестикулярная эмбриональная саркома;

- саркома яичника;

- эмбриональная саркома почки.

Нейробластома

Наиболее распространенная в детском возрасте плотная опухоль, часто метастазирующая в орбиту. Происходит из ткани эмбрионального неврального гребешка. Первичная опухоль чаще всего локализуется в надпочечниках, но может располагаться и в симпатических узлах шеи, средостения или таза. Чаще всего нейробластома встречается у больных неврофиброматозом 1 типа.

Глазные проявления опухоли включают:

- синдром Горнера — повреждение симпатических узлов средостения или шеи;

- тонический зрачок — паранеопластическпй эффект;

- опсоклонус;

- метастазы в орбиту — часто двустороннего характера с сопутствующим экзофтальмом, отличающимся кровоподтеками (рис. 9.15).

[banner_centerrs] {banner_centerrs} [/banner_centerrs]

Лечение обычно заключается в удалении любого абдоминального новообразования и, как правило, дополняется лучевой и химиотерапией. При сопутствующем поражении орбиты также назначают лучевую и химиотерапию.

Саркома Юннга

Новообразование, отличающееся высоком злокачественностью и происходящее из первичной мезенхимы. Первичная опухоль, как правило, локализуется во втором шейном позвонке. Поражение орбиты может иметь первичный характер, кроме того новообразование способно прорастать в орбиту из прилегающих тканей. При расположении в орбите одним из основных симптомов является нарастающий экзофтальм с кровоизлияниями в орбиту.

На сканограммах КТ пораженные кости имеют вид «изъеденных молью».

Лечение первичного очага включает лучевую терапию, иногда в комбинации с химиотерапией.

Пути распространения

Благодаря ранней диагностике и новым методам лечения, распространеные ретинобластомы в орбиту в настоящее время стало встречаться значительно реже.

↑ Опухоли слезной железы

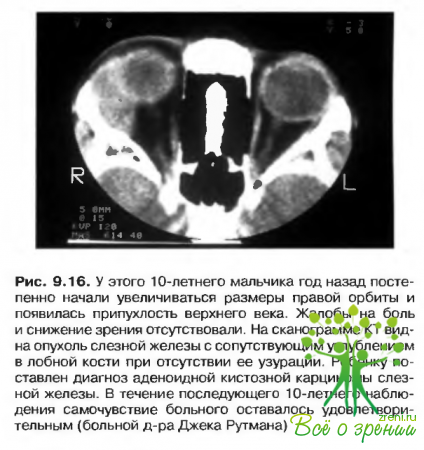

Наиболее распространенным новообразованием ямки слезной железы у детей является дермоидная киста. Первичные эпителиальные опухоли и аденоидная кнетозная карцинома слезной железы в детском возрасте встречаются редко. Эти новообразования склонны к быстрому росту, их сопровождают боль и парестезии, обусловленные периневральным прорастанием. Инвазивный рост особенно характерен для аденоидной кистозной карциномы, имеющей пеолагоприятный прогноз (рис. 9.16).

Кистозные образования

Кистозные новообразования орбиты у детей сопутствуют определенным аномалиям развития. Помимо того, в некоторых странах распространены паразитарные кисты, такие как эхинококк.

Киста слезном протока

Обычно встречается у взрослых, хотя описаны случаи развития этой патологии у подростков. В патологический процесс, как правило, вовлекается пальпебральная часть железы. Во многих случаях заболевание проявляется после травмы пли воспалительного процесса, локализованного в орбите.?

Дермоидная киста

Представляет собой хористому, развивающуюся из эктопированной эктодермальной ткани. Для детей типично поверхностное расположение опухоли, хотя не исключена и глубокая ее локализация.

Поверхностные дермоиды. Представляют собой округлые, безболезненные, плотные при пальпации, часто неподвижные новообразования. Типична локализация кисты у наружного края орбиты (рис. 9.17).

Характерным вид имеют сканограммы КТ: округлое образование с сопутствующим истончением подлежащей кости. Лечение заключается в удалении кисты.

Глубокие дермоиды. Возникают в более старшем возрасте и вызывают медленно нарастающий экзофтальм или смещение глазного яблока. Могут присутствовать жалобы на снижение зрения, косоглазие и болевые ощущения. Сканограммы КТ аналогичны таковым при поверхностном дермоиде.

Энцефалоцеле орбиты

Редкое расстройство, которое может быть ошибочно принято за мукоцеле слезного мешка. Возникает в связи с эмбриональным пороком развития, при котором нарушается процесс отделения непроэктодермы от наружной эктодермы. В результате в орбите формируется кистозная грыжа твердой мозговой оболочки и/или мозгового вещества. Заболеванию может сопутствовать патология диска зрительного нерва. Энцефалоцеле передних отделов орбиты чаще всего проходит через решетчатую кость, хотя может внедряться в орбиту через лобную, слезную и верхнечелюстную кости.

Энцефалоцеле задних отделов орбиты проходит, как правило, через капал зрительного нерва, верхнюю и нижнюю глазничные щели или дефекты костей задних отделов орбиты. Клинически проявляется медленно нарастающим, иногда пульсирующим экзофтальмом.

Мукоцеле околоносовых пазух

Мукоцеле представляет собой кистозное новообразование околопосовой пазухи и возникает в связи с обтурацией ее соустья. Слизистый секрет эпителия верхних дыхательных путей, накапливаясь в околоносоных пазухах, вызывает постепенное растяжение и узурацию их костных стенок. Результатом этого процесса может стать дефект костной ткани.

Данное расстройство редко встречается у детей. При возникновении чаще всего локализуется в лобной пазухе (которая в раннем детском возрасте отсутствует).

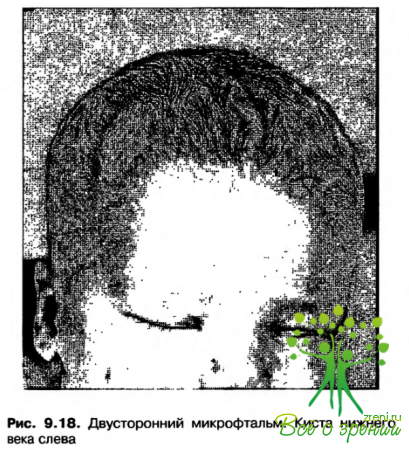

Микрофтальм в сочетании с кистой (рис. 9.18)

При микрофтальме с сопутствующими множественными колобомами возможно формирование кист орбиты, обусловленных таким пороком развития, как пролиферация нейроэктодермы краев персистирующен эмбриональной щели. В типичных случаях кисты имеют вид голубоватых траненллюминирующих кистозных образований в нижнем своде конъюнктивы. Кисты могут приводить к смещению уменьшенного пли рудиментарного глазного яблока .

Врожденное кистозное замещение глазного яблока (анофтальм в сочетании с кистой)

Врожденное кистозное замещение глазного яблока отличается от микрофтальма с сопутствующей кистой полным отсутствием рудиментарного глазного яблока.

При рождении имеет вид кисты, расположенной внутри орбиты.

Тератома орбиты

Тератома относится к опухолям, образующимся из плюрипотентного эмбрионального ствола, и содержит зачатки одного или более зародышевых листков.

Типичным проявлением первичной тератомы орбиты является односторонний выраженный экзофтальм при рождении ребенка. Неповрежденное глазное яблоко смещено объемным кистозным образованием, для которого характерны флюктуация и трансиллюминация. После рождения активный рост новообразования продолжается (рис. 9.19). В отдаленные сроки присоединяются кератопатия, вызванная несмыканием век, изъязвление и, в некоторых случаях, перфорация роговицы. Основной метод лечения — удаление опухоли.

↑ Черепно-лицевая патология

Черепно-лицевая патология имеет большое значение в офтальмологии из-за ее влияния на состояние органа зрения.

↑ Синдромы, характеризующиеся краниосиностозом

Синдромы, при которых преждевременное срастание швов приводит к деформации черепа.

К ним относят:

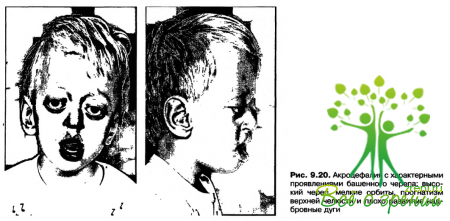

1. Акроцефалия. Врожденная патология (башенный череп). Характерные признаки включают высокий лоб, плохо развитые надбровные дуги, прогнатизм верхней челюсти, готическое небо. Деформация возникает в связи с преждевременным синостозом всех швов черепа, особенно венечного. Расстройству часто сопутствует повышение внутричерепного давления.

Глазные симптомы:

- а. потеря зрения, обусловленная атрофией зрительного нерва;

- б. экзофтальм;

- в. косоглазие;

- г. амблиопия;

- д. нистагм (рис. 9.20).

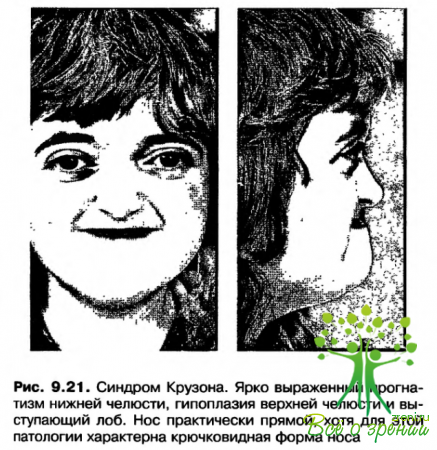

2. Синдром Крузона (Сгоигоп). Аутосомно-доминантный синдром с полной пенетрантностью и различной экспрессивностью. Характерны преждевременное срастание швов черепа, срединная гипоплазия лица и экзофтальм. Дефектный ген локализован в 10 хромосоме. Типичны аномалии лица: экзофтальм вследствие уменьшения объема орбит, крючковидный нос и выступающая нижняя челюсть. Возможно повышение внутричерепного давления (рис. 9.21).

Глазные симптомы включают:

- а. экзофтальм, а иногда вывих глазного яблока;

- б. расходящееся косоглазие при У-синдроме и другие формы страбизма;

- в. атрофия зрительного нерва или застойный сосок;

- г. колобомы радужки;

- д. корэктопия;

- е. изменение размеров роговицы (микро- или мегалокорнеа);

- ж. катаракта;

- з. эктопия хрусталика;

- и. голубые склеры;

- к. глаукома.

3. Синдром Апера. Патология проявляется краниосиностозом и двусторонней симметричной синдактилией II, III, IV и V пальцев рук и ног. Наследуется по аутосомно-доминантному типу с высоким уровнем спонтанных мутаций.

Общие проявления включают:

- а. готическое небо;

- б. расщелину неба;

- в. трахеопищеводную фистулу;

- г. врожденные пороки сердца;

- д. гидроцефалию;

- е. умственную отсталость (рис. 9.22).

Типичны аномалии лица, напоминающие таковые при синдроме Крузона — недоразвитые надбровные дуги, срединная гипоплазия, выступающая нижняя челюсть и пороки развития зубов. В ряде случаев присутствует патология органа слуха, вплоть до глухоты.

Глазные симптомы:

- а. экзофтальм — обычно более выраженный, чем при синдроме Крузона;

- б. гипертелоризм;

- в. антимонголоидный разрез глаз;

- г. косоглазие при V-синдроме;

- д. атрофия зрительного нерва и застойный сосок;

- е. кератоконус;

- ж. эктопия хрусталика;

- з. врожденная глаукома.

4. Синдром Пфейффера (Pfeiffer). Синдром включает акроцефалию, синдактилию легкой степени в сочетании с широкими большими пальцами кистей и стоп, а также варусную деформацию конечностей. Наследуется по аутосомно-доминантному типу, характеризуется высокой пенетрантностью и различной экспрессивностью.

Патологические изменения лица и глаз сходны с таковыми при синдроме Апера, но умственная отсталость встречается реже.

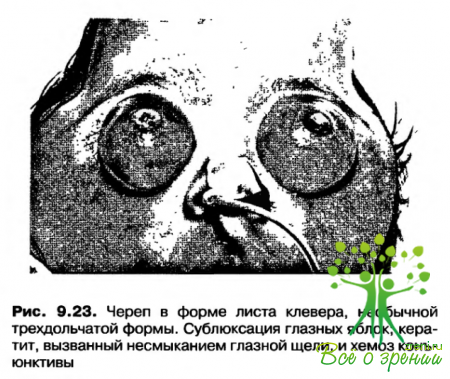

5. Череп в виде листа клевера. Спорадическое расстройство. Череп имеет притуплённую, трехдольчатую форму, обусловленную преждевременным срастанием венечного и ламбдовидного швов. Выраженный экзофтальм обусловлен резким уменьшением объема орбит (рис. 9.23), типичной проблемой является подвывих глазных яблок. Как правило, сопровождается гидроцефалией и патологией дыхательных путей. Срединная гипоплазия лица выражена слабо. Длительность жизни этих больных резко снижена.

6. Синдром Сэтре-Хотцена (Saethre-Chotzen). Проявляется асимметрией лица и черепа в сочетании с короткими пальцами, кожной синдактилией и низким уровнем роста волос на лбу. Срединная гипоплазия лица выражена слабо, экзофтальм не характерен.

7. Синдром Карпентера (Carpenter). Синдром включает выраженный краниосиностоз, полисиндактилию пальцев кистей и стоп, укорочение пальцев. Расстройству часто сопутствует умственная отсталость. Глазные проявления — гипертелоризм, эпикантус и телекантус.

↑ Синдромы, характеризующиеся образованием расщелин

Эти заболевания возникают вследствие дефектов контакта или нарушения естественного соединения пограничных структур в процессе эмбрионального развития. К ним относятся следующие заболевания.

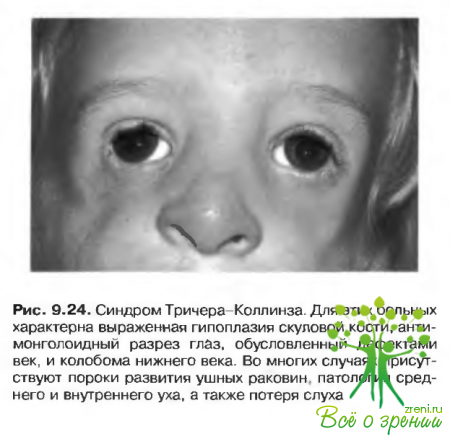

1. Синдром Тричера- Коллинза (Treacher-Collins). Наследуется по аутосомно-доминантному типу с полной пенетрантностью и различной экспрессивностью. Ген, определяющий заболевание, локализован на длинном плече 5 хромосомы (5q32-q33.3).

Изменения лица при этом синдроме включают:

- а гипоплазию скуловой кости;

- б. сглаженность переносицы;

- в. гипоплазию нижнем челюсти;

- г. расстройство формирования зубного ряда,

- д. атрезию хоан;

- е. смещение нижней челюсти назад (рис. 9.24).

Встречаются пороки развития наружного уха и глухота.

Глазные симптомы:

- а. дефекты век и антимонголондный разрез глаз;

- б. колобомы наружной трети нижнего века;

- в. дистрофические процессы в углу глазной щели;

- г. непроходимость носослезного канала:

- д. дермондные кисты, локализующиеся у лимба млн в орбите.

2. Синдром Гольденара (СоМепаг). Спидром характеризуется образованием эинбульбарных дермоидов, деформацией ушных раковин и гипоплазией нижней челюсти. Встречаются тяжелые формы гидроцефалии и умственная отсталость. Во многих случаях наблюдаются патологические изменения позвоночника, сердца, почек и легких.

Глазные симптомы (рис. 9.25):

- а. птоз;

- б. непроходимость носо-слезного капала;

- в. колобома средней трети верхнего века;

- г. дермоидные и липодермоидные кисты, локализующиеся, как правило, в нижне-височном сегменте лимба;

- д. косоглазие, включая синдром Дуана (Онап).

↑ Тактика ведения больных с черепно- лицевой патологией

Так как для больных этой группы характерно сочетание патологии черепа, липа, глаз и общих расстройств, в их лечении принимают участие различные специалисты — педиатры, нейрохирурги, пластические хирурги, офтальмологи и генетики.

Комментариев 0