Все дороги ведут в Рим

Описание

Вас никогда не занимало, почему это и в трех метрах, и в десяти, и вплотную собака видится собакой, кошка — кошкой? Почему лошадь в любом ракурсе представляется лошадью, а большой, средний и маленький гриб одинаково воспринимается как гриб, хотя и разной величины? Между тем, это свойство человеческого (да и не только человеческого) зрения давно уже не давало покоя ученым. Они назвали такую способность зрения инвариантностью, или константностью, постоянством восприятия.В самом деле, мы ощущаем одинаковые предметы как имеющие один и тот же размер, хотя расстояния до них могут быть любыми, а следовательно, и проекции этих предметов на сетчатке окажутся различными. Стало быть, существует какой-то механизм (что поделаешь, нам все время придется встречаться с различного рода физиологическими механизмами!), который причисляет предмет к одному и тому же понятию, к одному и тому же обобщенному образу. Где он расположен, этот механизм: в зрительном аппарате или в высших отделах мозга? На досознательной или на логической стадии обработки воспринятое изображение причисляется к данному образу? Или, может быть, какие-то инвариантные преобразования делает зрение, а какие-то — логика высших отделов мозга?

Мы в силах это узнать. Ведь у нас в руках такой бесстрастный указатель, как время. Представьте себе, что наблюдатель натренирован работать с пятью картинками. Он безошибочно узнает каждую, его зрительный аппарат «путешествует по дереву» — отчетливо говорит миллисекундомер. И вдруг вы вместо привычного изображения показываете иное: рисунок того же предмета, но в другом ракурсе или другого размера. Если это для зрительного аппарата «та же самая» информация, если инвариантность возникает на досознательном уровне, — время останется тем же. Ведь зрению придется выбирать «по дереву» по-прежнему из пяти изображений. А вот если время возрастет, это будет означать, что картинка новая для досознательного уровня ее опознания. Следовательно, она становится инвариантной уже на более высоком, логическом уровне.

— Я работала с рыбами, с обезьянами, с собаками, — начала свой рассказ Нина Владимировна Праздникова. — Потом Вадим Давидович предложил заняться кошками. Я их не очень люблю, трудно ставить опыты по поведению: Киплинг не зря сказал, что кошка гуляет сама по себе... Но с ними у нас в лаборатории ведутся исследования на уровне клеток, — ничего не поделаешь, пришлось. Почему такой диапазон животных? Все дело в инвариантности. На рыбах я стала выяснять, способны ли животные к инвариантному опознанию.

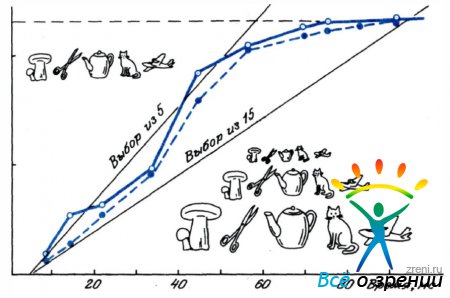

Рис. 26. Рисунки различного размера инвариантны для зрительного аппарата. Он по-прежнему выбирает одну из пяти картинок, а не из пятнадцати (опыты Н. Стефановой)

Оказалось, просто отличать, скажем, квадрат от треугольника рыба учится ничуть не хуже, чем обезьяна. Быстро плывет к той картинке, за которую дают корм, дергает ртом бусинку. Более того, способности рыб к опознанию кое в чем даже четче выражены, более стабильны день ото дня. Но обобщать рыбы не умеют. Они быстро привыкают отличать черный квадрат от черного треугольника, но стоит сменить цвет на красный — все идет прахом, нужно снова учить. Для рыбы это совершенно разные фигуры, стало быть, инвариантностью к цвету она не владеет.

А для собаки все треугольники и все квадраты, какие только мы можем придумать, — белые, черные, контурные, большие, маленькие, на светлом фоне, на темном фоне (цветов собаки, увы, не различают), — объединены в классы «квадрат» и «треугольник». Собака, обученная идти за едой к одной какой-то фигуре данного класса, подойдет и к любой другой фигуре, инвариантной с точки зрения восприятия. Даже месячный щенок, который только-только научился искать свою мисочку с едой, так же хорошо выучивается опознавать изображения, его инвариантные способности ничуть не хуже, чем у взрослых собак.

— Простите, Нина Владимировна, — спросил я, — а ведь все-таки щенок какое-то время видел окружающий мир, может быть, он там всему этому и научился?

— Нет. Мы лишили щенков возможности учиться. Мы воспитывали их в темных комнатах, пока они не могли обходиться без матери. А потом, когда они становились более или менее самостоятельными и их можно было уже отнять, — в белых ящиках с рассеянным освещением. Белый ящик, белая мисочка с закругленными краями, белая кашица в ней — щенок не видел ни одного черного предмета такого же класса и не мог «учиться», не мог «сообразить», что это один и тот же предмет. И лишь когда он попадал в манеж и начинал участвовать в опыте, перед ним возникали разные черные фигуры.

Что же оказалось? Представьте себе, такие щенки ничем не отличаются по поведению от контрольных. Инвариантные способности у них развиты ничуть не хуже. Они даже активнее, чем жившие в нормальных условиях. И, пожалуй, еще одна деталь любопытна: среди них нет трусов, а между контрольными трусливые попадаются. И обучались наши «особые» щенки хорошо, просто очень хорошо. Приятно было с ними работать. Хотя и хлопотливо: четырнадцать щенков, четырнадцать серий опытов каждый день, а они растут, и надо все делать быстрее, быстрее...

Их зрительная система схватывает различия сразу же. Скажем, научили щенка подходить к черному треугольнику, а завтра даем неожиданно контурный. Он остановится, подождет — новое появилось! — а потом уверенно идет к новому треугольнику. Разницу, выходит, он замечает, но треугольность фигуры оказывается более сильным стимулом. То же самое, когда изменяются размеры или контраст. Для щенка инвариантность — по крайней мере в том виде, как мы ее смогли обнаружить, — вещь врожденная...

[banner_centerrs] {banner_centerrs} [/banner_centerrs]

— А у человека тоже от природы инвариантность?

— Смотря какая. Есть врожденная, есть благоприобретенная, есть благопотерянная, если можно так сказать.

— Благопотерянная?!

— Вот именно.

И я узнал, почему Алиса в Зазеркалье должна была — вопреки Льюису Кэрролу! — свободно читать тамошние книжки, напечатанные шиворот-навыворот, как и положено для «той» страны.

Дело в том, что наше зрение по-разному относится к повороту изображений. А. А. Невская выяснила, что лошадь слева и справа мы опознаем за одно и то же время — инвариантность обобщенного образа полная. А попробуйте наклонить картинку, чтобы лошадь спускалась с горы или поднималась, и получите новые, неинвариантные образы. То есть опознаваемые за разное время.

Впрочем, и тут проблема очень непроста. В Лаборатории занималась в аспирантуре Надежда Стефанова, молодой физиолог из Болгарии, которая установила: небольшие покачивания, когда «гора» не круче пятнадцати градусов, воспринимаются зрительным аппаратом как инварианты, а при больших углах вступает в действие логическая обработка — узнавание нового, как бы поиск по всему «дереву признаков». Как бы... Ибо есть в этом поиске одно существенное отличие: впечатление таково, будто зрительный аппарат мысленно вращает картинку, чтобы она заняла привычное горизонтальное положение, и только потом начинается опознавание.

Американцы Шепард и Метцлер, которые провели аналогичные опыты, считают, что скорость такого поворота — около шестидесяти градусов в секунду. Иными словами, нужно как минимум три секунды, чтобы узнать внезапно возникшее перед взором опрокинутое «кверху ногами» изображение!

А теперь можно двинуться и в Зазеркалье.

Вы легко читаете газету, которую там видите? Требуется известное усилие, не так ли, и скорость чтения значительно падает? Так вот, как раз эта особенность восприятия у нас не врожденная, а воспитанная жизненным опытом. Мы потеряли на благо себе то, что имели в детстве. Маленьким детям совершенно безразлично, стоят ли буквы нормально или перевернуты, как в зеркале. Когда детишки обучаются письму, то пишут одни буквы так, другие этак — им все равно. Алиса без труда прочитала бы в Зазеркалье перевернутый стишок про Бармаглота, потому что в ее возрасте дети еще не потеряли инвариантности к зеркальным преобразованиям. Или, вернее, еще не приобрели неинвариантности.

Мы различаем симметричные и зеркальные картинки потому, что мозг умеет поворачивать изображения, — спасибо коре больших полушарий! И если вдруг с ней случается расстройство, если неинвариантность пропадает и такие картинки становятся на одно лицо, — это трагедия. Конечно, больной одинаково легко прочтет прямой и зеркальный тексты, однако у него путаются цифры 69 и 96, 91 и 61, римские XI и IX, буквы никак не устанавливаются на строке в нужном порядке, и хотя человек пишет, прочитать написанное уже нельзя...

Наследственная же инвариантность — это инвариантность к размеру. И большой дом, и средний, и маленький, установила Н. Стефанова, для зрения совершенно одинаковы: время опознания постоянно, хотя на сетчатке все изображения разной величины. Иными словами, инвариантность тут обеспечена на уровне досознательного, дологического восприятия.

А вот благоприобретенная инвариантность — это уже приближение к уровню логики, хотя и дословесному. Возьмите такие пары картинок: «пятерня» и «кулак», «сидящая собака» и «бегущая собака», «чайник для заварки» и «чайник для кипятка». Они обобщаются в нашем сознании понятиями «рука», «собака», «чайник»—и в этом смысле инвариантны. Но для зрительного аппарата пятерня и кулак — разные изображения. Время опознавания сразу возрастет, если в наборе картинок вы вдруг замените одну такую картинку на другую: алфавит зрительных образов отнюдь не адекватен набору слов-понятий.

Инвариантами наука занимается давно. И очень долго считалось, что зрительная система умеет воспринимать инвариантно только потому, что учится. Объясняли врожденную инвариантность к размеру, например, так. В зависимости от расстояния до предмета его величина на сетчатке разная, и разным будет «узор возбуждения» в мозге. Животное или человек сопоставляет «узор» с дальностью — пожалуйста, сформировался уже новый, обобщенный узор, от расстояния (и, следовательно, от размера изображения на сетчатке) не зависящий. Епископ Беркли, тот самый, от которого пошло берклианство, никак не мог себе представить иного пути» Он утверждал, что, лишь трогая все руками, малыш способен связать размер картинки на сетчатке с дальностью до предмета.

А в 60-е годы нашего века удалось доказать, что вовсе не осязание учитель зрения, а скорее наоборот. В опытах, которые провел американский физиолог Бауэр, участвовали двухмесячные дети, явно еще не имевшие возможности сопоставлять зрительные и осязательные сигналы. Вся работа шла по классической методике условных рефлексов. А когда надо было поощрить малыша, подкрепить правильный выбор, ему не еду давали, как щенку или котенку, — с ним играли в «Ку-ку». Из-под стола вдруг появлялась симпатичная девушка, улыбалась, говорила весело «Куку!», — и за такую «духовную пищу» малыш по двадцать минут участвовал в опыте, не засыпая.

Что делал Бауэр? Он ставил кубики разного размера так, чтобы изображения их на сетчатке были одинаковыми, и наоборот, одинаковые кубики располагал таким образом, чтобы на сетчатку они проецировались как предметы разного размера. Ухищрения оказались напрасными. «Свой», контрольный кубик малыш никогда не путал с «подделывающимися» под него.

Малыша не удалось обмануть, ибо он смотрел на мир обоими глазами. Мы воспринимаем глубину пространства, как сейчас считают, потому, что правый глаз и левый видят картинки немного по-разному: не только фасад, но слегка и боковые стороны. Об этом еще лет двести назад было известно. Правда, есть защитники такого мнения, что глубина, а значит, и дальность — результат сигналов от мышц, сводящих оптические оси глаз (иначе изображение будет двоиться). Вряд ли, однако, это мнение верно. Возьмите, например, стереоскоп: глаза не сводятся, оптические оси параллельны, а эффект глубины возникает. И еще: чтобы судить по мышечному чувству о расстоянии, нужна однозначная связь между сигналами мышц и дальностью до предметов. Однако еще в 1959 г. Глезер доказал, что расстояния мы оцениваем раз в тридцать — пятьдесят точнее, чем позволяет мышечное чувство. Наконец, как могли бы мы воспринимать глубину пространства при вспышке молнии, если бы все дело объяснялось сигналами мышц? Ведь вспышка столь коротка, что мышцы не успевают сработать.

Нет, объяснение гораздо проще. Обобщенный образ, передаваемый зрительным аппаратом в высшие отделы мозга, инвариантен по очень многим показателям с самого рождения, в том числе инвариантен и к размеру. А «жизненный опыт» живого существа как раз в том и состоит, что оно учится правильно оценивать варианты и узнавать, когда гриб маленький потому, что он просто невелик по размеру, а когда — потому, что он далеко. Для этой второй оценки существует врожденный механизм определения дальности (не в метрах, понятно, а по отношению предметов между собой и в результате изменения «лица» вещи).

Есть в мозге и другие врожденные устройства для определения пространственных отношений. Скажем, для узнавания, в каком секторе зрительного поля находится предмет. Об этом говорят разнообразные опыты. Например, в Лаборатории в Колтушах Л. И. Леушина показывала испытуемым геометрические фигуры на столь короткое время, что опознать картинку было абсолютно невозможно. Однако все очень точно определяли, сверху или снизу, «справа или слева появлялось «нечто». То есть для оценки местоположения вовсе нет нужды знать, какой это предмет.

Еще одну интересную подробность работы зрительной системы обнаружил Ярбус. Он установил, что когда на краю поля зрения, там, где мы еще не способны опознать форму, появляется что-то движущееся, то через сто пятьдесят — сто семьдесят миллисекунд человек переводит туда взгляд. Переводит исключительно точно: пауза, потом быстрый скачок взора — и центральная ямка сетчатки глядит прямехонько на «объект». А дальше глаз безошибочно отслеживает его движение. Что все это значит? Только то, что информация о перемещении предмета — скорость, направление, ускорение, — получена до начала ясного видения. Детекторы движения найдены в сетчатке глаза лягушки и голубя. У кошки, существа высокоорганизованного, соответствующие нейроны находятся в коре головного мозга. Отсюда можно сделать вывод, что такие клетки есть, по-видимому, и у человека: природа, безусловно, не обделила его столь важным механизмом опознавания.

Итак, в зрительной системе параллельно работают несколько каналов. По одному идет обобщенный образ — информация, инвариантная к размеру, яркости, цвету и так далее. А по другим каналам передаются сведения, уже зависящие от предмета, ему конкретно принадлежащие: размер, цвет и т. п. И только дальше, в высших отделах мозга, данные эти сливаются воедино, дают разностороннюю картину того, что открывается перед нашим взором. Эту гипотезу Глезер выдвинул в 1966 г., а сегодня многоканальность зрительного восприятия приобрела черты теории. Действующий по принципу многоканальности зрительный аппарат получается очень компактным, очень рационально устроенным. Ведь размер, яркость, цвет и прочие свойства изображения одинаково могут быть присущи и дереву, и верблюду, и самолету. Каналы, приносящие в мозг сведения об этих особенностях, могут быть устроены сравнительно просто, ибо несложны сами (за исключением цвета!) свойства. Тогда все силы удастся бросить на обеспечение самого главного канала — канала опознания формы. Именно так, судя по всему, природа и устроила наше зрение.

«Разделение ролей» идет не только на уровне подсистем зрительного аппарата. Полушария головного мозга также занимаются каждое своим делом, решают свои специфические задачи. Узнали это, изучая агнозии —«душевную слепоту». При такого рода мозговых расстройствах выпадают высшие нервные функции, нарушается работа зрительного механизма, органов речи, слуха. Но недуги эти не походят на обычные болезни. Например, зрительные агнозии: они не связаны ни с нарушениями действия сетчатки, ни с заболеваниями зрительного нерва. Больные не ощущают ни чрезмерной близорукости, ни крайней дальнозоркости, у них нередко нормальное поле зрения — словом, все как будто в порядке. Между тем человек не узнает знакомых, а в особо тяжелых случаях — не скажет даже, кому принадлежит лицо, глядящее на него в упор из зеркала... В остальном же — совершенно нормальный, вроде бы ничем не отличающийся от всех нас человек...

Бывает, видит больной предметы, а не узнает: скамейку называет диваном, грушу — цветком, телефон в его представлении становится часами. Стрелки же на часах ставит совершенно правильно, именно на то время, которое называет врач. Или, бывает, не способен назвать вещь, пока не пощупает ее. Или ничего не может сказать о цвете и форме, но вполне правильно судит о размере. Или видит буквы, но воспринимает их просто как рисунки, хотя сразу вспоминает их значение, едва только обведет контур пальцем, подобно маленькому ребенку. Или потеряна способность читать, букв больной не узнает, а цифрами оперирует по-прежнему свободно. Или... Но довольно примеров. Их ведь чрезвычайно много, и каждый — свидетельство весьма сложного, далеко не схематического устройства зрительного аппарата и всего механизма восприятия.

Врачи заметили агнозии давно, очень давно. Основные формы были описаны еще в прошлом веке. Более тонкая техника эксперимента, разработанная в последние десятилетия, значительно расширила список агнозий. Ведь выявить столь специфические расстройства крайне трудно. Когда повреждена сетчатка, человек сразу ощущает, что «окно в мир» сузилось или исказилось. А при агнозии очень часто больной не осознает своей болезни. Он просто жалуется, да и то не всегда, что стал почему-то плохо видеть. Бывает даже, что, когда во время обследования агнозия бесспорно установлена, пораженный ею человек отказывается в нее верить.

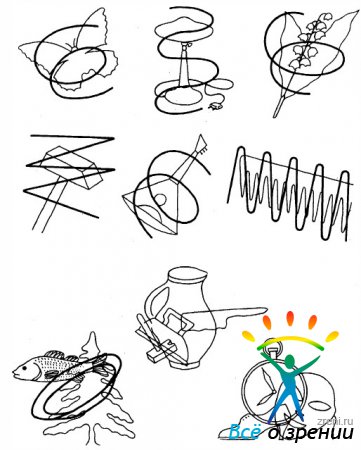

Рис. 27. При некоторых агнозиях больные не в состоянии увидеть фигуру на фоне мешающих линий или других фигур: обобщенные образы, хранящиеся в памяти, не разделяются

По агнозиям и результатам операций (нередко расстройства — следствия кровоизлияний) врачи судят о том, какие области коры полушарий мозга какими функциями заведуют. Подводя в одной из своих последних книг итоги таких работ и собственных наблюдений, советский физиолог Елена Павловна Кок писала, что «конкретное и абстрактное восприятие в некоторой степени разделены и обеспечиваются по преимуществу разными полушариями. В каждом существуют анатомически разделенные системы, обеспечивающие восприятие цвета, формы, величины и т. д., причем в левом, более абстрактном полушарии, эти системы более четко выражены».

И все-таки как ни убедительны наблюдения над больными, физиологов не оставляли сомнения. А вдруг межполушарные связи искажают истинную картину? Дело в том, что в опытах на животных были получены данные, показывающие и огромную роль таких связей, и потенциальную возможность совершенно независимой деятельности каждого полушария. Речь идет о знаменитых «калифорнийских кошках», названных так потому, что эксперименты над ними проводились в Калифорнийском технологическом институте. В конце 50-х годов нашего века американский физиолог Сперри перерезал нескольким кошкам мозолистое тело — «мост» из десятков миллионов нервных волокон, соединяющих оба полушария. После операции ждали чего угодно, только не того, что каждая половинка станет работать самостоятельно, будто в животном заключено сразу два мозга!

Как это выяснили? Обеспечив связь каждого глаза только с одним полушарием. Обычно ведь с каждым полушарием соединены сетчатки обоих глаз: правые половины сетчаток с правым полушарием, левые - с левым. Если же перерезать хиазму, перекрест зрительных нервов, информация начнет поступать от каждого глаза лишь в «одноименное» полушарие, правда, только с половины поля зрения, но тут уж ничего не поделаешь. Впрочем, для хорошо поставленного опыта это не особая помеха.

Так вот, Сперри рассек мозолистое тело и хиазму. Образовались два комплекса «глаз - полушарие», каждый из которых оказалось возможным научить реагировать на «свой» раздражитель. Левый комплекс, например, знал, что пища лежит за дверцей с кругом, а правый точно так же был совершенно уверен, что ее прячут там, где на дверце нарисован квадрат (понятно, что на время обучения и контрольных опытов «лишний» глаз закрывали повязкой).

А что получится, если и у человека окажется рассеченным мозолистое тело? Как поведут себя полушария? На этот вопрос физиология получила ответ в начале 60-х годов после того, как американский физиолог М. Газанига и уже знакомый нам Сперри взяли под наблюдение больного, которому была сделана такая операция (нейрохирурги считали, что таким образом его удастся избавить от тяжелого психического заболевания).

Сходства с кошкой не проявилось. Человеческий мозг еще раз доказал, что он — образование уникальное. Конечно, анатомические особенности, общие для всех позвоночных, не сбросить со счетов: правую сторону поля зрения воспринимает левое полушарие, а левую сторону — правое. Но во всем, что касается психики, полушариям мозга присуща ярко выраженная индивидуальность.

Скажем, яблоко в правой половине зрительного поля человек с рассеченным мозолистым телом уверенно назовет яблоком, без труда напишет это слово на бумаге: левое полушарие «ответственно» за речь и письмо. А перенесите то же яблоко в левую половину поля, сделайте так, чтобы информация поступила только к правому полушарию, — и вы не услышите ни слова, да и на бумаге ничего не появится. Почему? Потому что, как еще раз убедились Газанига и Сперри, в правом полушарии нет «способности» к словесному выражению информации. Это не означает, конечно, что правое полушарие «глупое»: оно иное. Правое полушарие немо, но вполне разумно: прочитав в левом зрительном поле слово «карандаш», больной найдет этот предмет на ощупь, и наоборот, почувствовав в левой руке карандаш, отыщет карточку с написанным на ней нужным словом. И все это в полном молчании, хотя порой, впрочем, слова говорятся, но, увы, без связи с сутью дела. «Карандаш, вложенный в левую руку (вне поля зрения), больной мог назвать консервным ножом или зажигалкой, — пишет Газанига. — Словесные догадки, по-видимому, исходили не от правого полушария, а от левого, которое не воспринимало предмета, но могло попытаться опознать его по косвенным признакам».

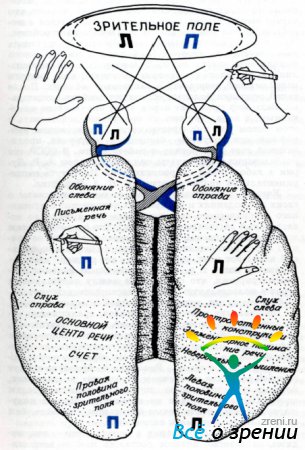

Рис. 28. Так распределены функции между полушариями.

В нашей стране запрещено преднамеренное рассечение мозолистого тела. Советские ученые считают, что несоразмерно велика цена, которой покупается в подобном случае избавление от душевного расстройства. Слишком существенными оказываются разрушения человеческого в человеке. Но бывает и так, что иного выхода нет: спасая жизнь больному (удаляя кровоизлияние или злокачественную опухоль), нож хирурга волей-неволей вторгается в запретные области. После такой операции больных обследуют особенно тщательно. Ведь мир предстает перед ними значительно измененным, и надо научить их правильно действовать в этом новом для них пространстве. Одновременно нейрофизиологи получают бесценный материал, проливающий свет на строение и работу мозга. В СССР эти исследования были начаты под руководством А. Р. Лурии в лаборатории нейропсихологии Института экспериментальной нейрохирургии им. Н. А. Бурденко.

Ученые, работающие здесь, начинают рассказы о своих наблюдениях и концепциях непременно с маленького исторического экскурса. Ведь что думали до исследований расщепленного мозга? Что по результатам исследования агнозий можно построить абсолютно точную карту размещения опознающих систем в зрительной коре: вот цвет, вот форма, вот размер, здесь — узнавание лиц и т. д. ... «Расщепленный» же мозг продемонстрировал, что соединения между полушариями играют колоссальную роль и маскируют действительный объем задач, решаемых каждой половиной мозга.

Опознавание зрительных образов, традиционно относившееся к компетенции только левого полушария, оказалось свойственно также и правому. Зрительная информация, поступающая в оба полушария, не теряется бесследно в правом: она там обрабатывается по-иному, нежели в левом. Различия в обработке влекут за собой различия в конечном «продукте» — сведениях, которые зрительная кора передает высшим отделам мозга. Однако различия не абсолютны. Правое полушарие, не владеющее речью и письмом, способно, как мы уже знаем, понимать написанное.

Роль правого полушария в опознавании — это, видимо, наследство, которое досталось нам от всех живых существ, карабкавшихся по эволюционной лестнице, чтобы вознести над миром человека. Во многом оно сохранило свои «звериные» навыки. Что самое главное для животного? Распознать качества предмета : опасное — не опасное, съедобное — не съедобное, теплое — холодное и т. д. ... И вот эти способности как раз присущи правому полушарию человека.

...Одетый в белый халат, я сижу в одной из комнат лаборатории Института им. Н. А. Бурденко. Для больного я доктор, и мое присутствие его не смущает.

— Что это такое? — кладет врач на стол перед пациентом картинку: по африканской пустыне бежит страус.

— Не знаю... Бежит что-то... Здесь — не то песок, не то вода... Может быть, небо?..

— Не будем строить догадки, — успокаивает больного врач, — говорите лучше первое попавшееся, что вам придет в голову. Как вы думаете, живое это или не живое?

— Живое.

— Правильно, очень хорошо. А холодное или теплое?

— Теплое... Гладкое такое, как перья...

— Отлично. Лапы и хвост есть?

— Ой, с хвостами у меня всегда так трудно... А лапы — вот, вижу, есть...

— Большое это или маленькое?

— Большое, больше человека...

— Что же это такое?

— Медведь?.. Хотя, нет... Медведь — это такое... круглое... пушистое... Гусь, наверное: вон, шея длинная...

У этого человека тяжелейшее расстройство левого полушария, но здоровым правым он безошибочно определяет качества вещей, делит образы, предоставленные ему зрением, на противоположные по свойствам классы. Делит, даже не узнавая их! То есть занимается разбиением, очень похожим на «путешествие по дереву признаков». Однако с помощью таких грубых антонимов человеку не удается разделить весь «алфавит образов» до конца и добраться до сути дела, не удается назвать предмет. Почему? Не потому ли, что точное опознавание связано с работой левого, пораженного полушария?

В пользу такого предположения свидетельствуют результаты исследования других агнозий. Оказывается, для левого полушария важно, чтобы картинка содержала побольше деталей, выглядела как можно реалистичнее. Контурный рисунок для него — неодолимое препятствие, совершеннейшая непонятность. Тогда как правому работать тем легче, чем информация схематичнее. Воробья, нарисованного со всеми его перышками, оно не узнает, а изображенного в условной манере, особенно в «детской», — воспринимает немедленно.

Многоканальность объясняет многие стороны зрительного восприятия. Оказалась эта идея плодотворной и для создания опознающих устройств, одно из которых было предложено в 1973 г. советскими учеными В. В. Харичевым, А. А. Шмидтом и В. А. Якубовичем.

В такой установке информацию, полученную от искусственной сетчатки, разделяют на два потока. Затем эти «половинки» обрабатывают по-разному, получая два рода сведений. Одни говорят о том, какова форма предмета, то есть дом это, волк или человек, но не сообщают ничего о величине или местоположении в пространстве. Зато данные второго рода хотя и не скажут ничего о форме, зато выдадут все сведения о размере, яркости, положении и т. д. Иными словами, система извлекает из «содержимого» изображения такие свойства, которые с точки зрения грамматики мы могли бы назвать существительными (стол, дерево, кошка) и прилагательными или наречиями (большой, маленький, сверху, сбоку и т. д.). Замечательнее всего, что, усвоив на языке математики эти понятия во время обучения, ЭВМ впоследствии опознает и такие предметы, которых ей раньше не показывали. Например, освоив понятия «большой дом», «маленькая кошка» и «стол», машина уверенно опознает и рисунок «маленький стол».

Так выглядит проблема многоканальности зрительного аппарата. Что же касается обобщенного образа, столь важного для опознания предмета, образа, отрешенного буквально от всех индивидуальных особенностей, то он, видимо, и есть то самое, что позволяет мозгу назвать все столы столами.

Он — абстракция стола.

Та самая абстракция, которую никак не удается выразить словами...

----

Статья из книги: Как мы видим то, что видим | Демидов В.

Комментариев 0