Врождённая глаукома

Содержание:

Описание

Врождённые глаукомы — группа заболеваний, характеризующихся нарушением развития путей оттока водянистой влаги, в результате чего происходит повышение ВГД. Повышение ВГД может возникнуть внутриутробно или в любой момент после рождения ребёнка. Ранняя диагностика и успешное гипотензивное лечение могут сохранить зрительные функции.↑ КОД ПО МКБ-10

Q15.0 Врождённая глаукома.

↑ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Первичная врождённая глаукома — очень редкая патология (1 на 10 000), но встречается чаще других врождённых глауком. Поражает в основном мальчиков (65%). В 90% случаев заболевание спорадическое, в 10% — аутосомно-рецессивное с неполной пенетрантностью.

↑ КЛАССИФИКАЦИЯ

Первичная врождённая глаукома включает следующие разновидности глауком: первичную врождённую глаукому, или гидрофтальм, первичную инфантильную глаукому, или отсроченную врождённую глаукому, первичную ювенильную глаукому, а также первичную глаукому, сочетанную с другими дефектами развития. Выделяют три степени выраженности гониодисгенеза.

- I степень — угол открыт, видно цилиарное тело, над ним нежная сероватая вуаль нерассосавшейся мезенхимальной ткани.

- II степень — радужка прикреплена на уровне задней 1/3 трабекулярной зоны, пространство между корнем радужки и передним пограничным кольцом Швальбе заполнено полупросвечивающей сероватой тканью (на светлых радужках) или сплошным пластом в виде мембраны Баркана (на тёмных радужках).

- III степень - радужка прикреплена на уровне середины трабекулы или ближе кпереди (на уровне переднего пограничного кольца Швальбе).

По течению заболевания различают:

- типичное - яркая клиническая манифестация развивается в возрасте 3-4 мес, что свидетельствует о выраженном растяжении переднего отдела глаза с возникновением роговичного синдрома;

- злокачественное - далеко зашедшую стадию глаукомы констатируют уже при рождении ребёнка, либо гидрофтальм бурно прогрессирует в первые 1-2 мес его жизни. Процесс, как правило, двусторонний с выраженным увеличением глазного яблока и помутнением роговицы:

- доброкачественное - клинические проявления развиваются медленно, чаще между первым и вторым годами жизни, увеличение глаза незначительное (промежуточный вариант между первичной врождённой и первичной инфантильной формой глаукомы);

- абортивное — ВГД спонтанно нормализуется и прогрессирование процесса прекращается.

↑ ЭТИОЛОГИЯ

Повышение ВГД связано с ухудшением оттока водянистой влаги вследствие нарушения развития структур угла передней камеры (гониодисгенез).

↑ ПАТОГЕНЕЗ

Нарушение оттока водянистой влаги при первичной врождённой глаукоме связано с врождённой особенностью строения УПК и не сочетается с другими глазными аномалиями (изолированный трабекулодисгенез). К клиническим признакам трабекулодисгенеза относят прикрепление радужки непосредственно к поверхности трабекулы при отсутствии признаков рецессии угла. Различают две разновидности: плоское и вогнутое прикрепление радужки. При плоском прикреплении радужки она от горизонтальной поверхности резко переходит к утолщённой трабекуле или прикрепляется кпереди от склеральной шпоры. При вогнутом прикреплении (встречается реже) поверхностная ткань радужки покрывает зону соединения радужки и трабекулы, при этом структуры УПК покрыты плотной сетчатой тканью радужки как листом.

Гидрофтальм возникает в возрасте до трёх лет, но чаще проявляется на первом году жизни (до 50-60%) и в большинстве случаев (3/4) имеет двусторонний характер.

↑ КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Клинические проявления болезни, тяжесть её течения и отчасти прогноз зависит от степени выраженности гониодисгенеза.

Особенности зависят от возраста и уровня ВГД. Помутнение роговицы связано с отёком эпителия и стромы в результате повышения ВГД. Клинически проявляется слезотечением, светобоязнью и блефароспазмом. Маленькие дети становятся беспокойными, капризными. Увеличение размера глазного яблока в результате его перерастяжения выявляют в возрасте до трёх лет. Особенно этот признак проявляется при одностороннем выраженном поражении. Перерастянутая склера истончается и становится полупрозрачной из-за просвечивания сосудистой оболочки. С увеличением размера глаза углубляется передняя камера, растягивается циннова связка с последующей сублюксацией хрусталика. Увеличение переднезадней оси глаза может быть причиной осевой миопии и формирования анизометропической амблиопии. Разрывы десцеметовой мембраны возникают вследствие растяжения роговицы и связаны с пропитыванием стромы водянистой влагой. Хронический стромальный отёк может привести к формированию рубцов. Стрии Хааба (Haab's striae) представляют горизонтальные ломаные линии краёв десцеметовой мембраны (рис. 33-10).

В поздних стадиях болезни происходит рубцевание стромы и возникают стойкие помутнения роговицы. Характерны также увеличение глубины передней камеры, атрофия стромы радужки с обнажением её радиальных сосудов.

Экскавация диска зрительного нерва у новорождённых может регрессировать при нормализации ВГД. В норме у большинства из них экскавация не определяется, у некоторых соотношение экскавация/диск достигает 0,3 (в отличие от высокого процента такого соотношения при врождённой глаукоме). Склеральный канал у новорождённых увеличивается вместе с увеличением глазного яблока и тонкая решётчатая пластинка при повышении ВГД прогибается кзади. Увеличение размера экскавации может быть как результатом прогрессирующей потери нейронов, расширением склерального кольца, так и сочетанием этих причин. При врожденной глаукоме экскавация диска быстро увеличивается в размерах и становится глубокой, соотношение Э/Д - 0,3.

В продвинутой стадии заболевания глазное яблоко и особенно роговица значительно увеличены, лимб растянут, плохо контурирован, роговица мутная, нередко проросшая сосудами. Такое состояние называется "бычьим" глазом (buphthalmos). Перерастяжение и разрыв цинновых связок приводят к иридодонезу и сублюкса для хрусталика. В слепом глазу вследствие нарушения трофики нередко возникают язвы роговицы, гифемы. Может произойти перфорация язвы роговицы или разрыв истончённых оболочек глазного яблока (при буфтальме глаза отличаются высокой восприимчивостью к травмам). Атрофия зрительного нерва приводит к необратимой слепоте.

↑ ДИАГНОСТИКА

Диагностику проводят под внутривенной анестезией, при этом нужно помнить, что некоторые препараты могут снизить ВГД.

У детей до трёх лет ВГД при исследовании по Маклакову не превышает 22-23 мм рт. ст. При глаукоме ВГД может достигать 40 мм рт. ст. и выше.

Горизонтальный диаметр роговицы у здорового новорождённого равен 10 мм, увеличиваясь до 11,5 мм к 1-му году и до 12 мм к 2-му году. У больных врожденной глаукомой диаметр роговицы уже на первом году жизни увеличен до 12 мм и более, уменьшена толщина роговицы и увеличен радиус её кривизны.

Измерение диаметра роговицы в горизонтальном и вертикальном меридианах выполняют кронциркулем. Диаметр >11 мм в возрасте до 1 года или >13 мм в любом возрасте рассматривают как подозрение. Диаметр 14 мм характерен для выраженного буфтальма.

Возможна ориентировочная оценка ДЗН без офтальмоскопии: увеличение отношения диаметров Э/Д на 0,2 соответствует приросту диаметра роговицы на 0,5 мм.

Длина переднезадней оси глаза новорождённого варьирует от 17 до 20 мм, постигая 22 мм к концу 1-го года жизни. При глаукоме размеры глазного яблока увеличиваются, иногда весьма значительно, но могут быть и в пределах нормальных значений. Следует отметить, что изменения диаметра роговицы имеют большее значение в диагностике первичной врождённой глаукомы и оценке стадии болезни, чем увеличение длины оси глаза.

↑ Первичная инфантильная, или отсроченная врождённая, глаукома

Причина повышения ВГД — остатки нерассосавшейся мезодермальной ткани в углу передней камеры (гониодисгенез) различной степени выраженности. Вследствие наличия препятствия ухудшается отток водянистой влаги (патогенетический механизм).

Заболевание развивается у детей в возрасте от 3 до 10 лет, наследование обычно спорадическое, возможно в виде рецессивного признака (до 10%). Клиническая симптоматика в начале заболевания скудная: боль и роговичный синдром не характерны, размеры роговицы и глазного яблока не изменены.

ВГД повышено более 23 мм рт.ст., отмечается асимметрия ВГД между пш ими •I мм рт. ст. и более без лечения. На фоне повышенного ВГД развивается гяаукнм пая оптическая нейропатии, которая сопровождается неуклонным увеличением жскавации ДЗН. Соотношение диаметров экскавации и ДЗН более 0.3.

Диаметр роговицы не изменяется, нет отёка роговицы и буфтальма. Гониоскопически определяют открытый угол передней камеры, структуры УПК плохо дифференцируются, наблюдается гониодисгенез различной степени выраженности, переднее прикрепление радужки.

↑ Первичная ювенильная глаукома

На сегодняшний день этиология данного заболевания неизвестна.

Предположительно причинами повышения ВГД могут быть ухудшение оттока водянистой влаги вследствие трабекулопатии, которая в ряде случаев сочетается с элементами гониодисгенеза.

Заболевание возникает в возрасте от 11 до 35 лет. наследственность связана с нарушениями в хромосоме 1 и TIGR.

Клиническая симптоматика первичной ювенильной глаукомы существенно отличается от проявлений врождённой глаукомы и весьма напоминает первичную открытоугольную глаукому. Размеры роговицы и глазного яблока, как правило, не изменены, отсутствуют светобоязнь, слезотечение и симптомы, связанные с растяжением и отёком роговицы.

[banner_centerrs] {banner_centerrs} [/banner_centerrs]

Максимальное ВГД при исследовании по Маклакову превышает 25 мм рт.ст. без гипотензивного лечения, асимметрия ВГД между парными глазами более 4 мм рт.ст.

Изменение ДЗН характерно для глаукомы. Типично диффузное повреждение неврального ободка ДЗН и СНВС. Гониоскопически определяют широкий угол передней камеры, в ряде случаев с элементами гониодисгенеза.

↑ Первичная врождённая глаукома, сочетанная с другими дефектами развития

По своим клиническим проявлениям сочетанная глаукома напоминает первичную врождённую глаукому.

↑ Аксенфельда синдром

Аксенфельда синдром (К. Axenfeld, 1920) — комплекс наследственных аномалий глаза, связанный с мезодермальной дисплазией и обычно сопровождающийся врождённой глаукомой: сочетание катаракты, дислокации зрачка, полной или частичной аниридии, колобомы радужки и других отделов сосудистого тракта, гипоплазии и других аномалий структур дренажной системы глаза (аномалий гониодисгенеза) с гиперметропией высокой степени.

Тип наследования - аутосомно-доминантный.

↑ Аниридия

Аниридия — генетически обусловленная врождённая патология глаз, включающая частичное или полное отсутствие радужной оболочки.

Клиническая симптоматика: отсутствие радужки (чаще двустороннее) практически никогда не бывает полным (в тех случаях, когда при биомикроскопии определяют «полную» аниридию, гониоскопически обнаруживают рудиментарный корень радужки с фестончатым внутренним краем как бы из «обрывков» стромы радужки): нередко аниридия сочетается с микрофтальмом, врождённой катарактой, аномалиями формы, величины и локализации хрусталика (сферофакия, микрофакия, иногда подвывих и вывих хрусталика в СТ в связи с частичным или полным отсутствием ресничного пояска), с гипоплазией макулярной области сетчатки и другими врождёнными изменениями. У некоторых больных аниридия сочетается с прогрессирующей метаплазией эпителия роговицы (начинается этот процесс с её периферии и затем приводит к круговому дегенеративному паннусу, а в дальнейшем — к тотальному помутнению роговицы): у многих больных с аниридией острота зрения не превышает 0,1 0,2 при полной оптической коррекции имеющейся аметропии: глаукома у этих больных развивается примерно в половине случаев (обычно и подростковом или и молодом возрасте) в связи с аномалиями развития дренажной зоны радужно-роговичного угла (симптомами гониодисгенеза); нередко у этих больных есть различные линейные или скелетные аномалии (дизостозы мозгового и лицевого черепа, гидроцефалия, деформации ушных раковин, деформации конечностей); неврологические симптомы и задержка умственного развития.

↑ Бонневи-Улльриха синдром

Бонневи-Улльриха синдром (К. Bonnevie, 1934; О. Ullrich, 1936). или Pteryguum syndrom - наследственное заболевание с множественными аномалиями глаз, кожи, мышц, скелета и ЦНС (включая порок развития IV желудочка головного мозга), возникающими вследствие нарушения нормального развития эмбриона.

Клиническая симптоматика: характерны одно- или двусторонние складки на шее и области суставов, дряблая кожа и дефекты мышц, лимфангиоэктатический отёк тыльных поверхностей кистей и стол, различные деформации костей (высокое нёбо, гипоплазия нижней челюсти, синдактилия, камптодактилия, «воронкообразная» грудная клетка) и суставов; характерны низкое расположение ушных раковин, иногда — расщелина губы, избыточное оволосение шеи и конечностей. Глазная патология проявляется гипертелоризмом, эпикантусом и птозом, микрофтальмом, нередко с колобомами радужки, аномалиями гониодисгенеза и с развитием врождённой глаукомы, а также с очень низким остаточным зрением в связи с атрофией зрительного нерва; при парезах и параличах лицевого, блоконого, отводящего и глазодвигательного нервов у этих больных развивается соответствующая симптоматика: нередко выявляется олигофрения.

Тип наследования — аутосомно-доминантный.

↑ Боуэна синдром

Боуэна синдром (P. Bowen, 1964), или врождённый церебро-гепато-ренальный синдром — наследственное заболевание, в основе которого лежат пороки развития головного мозга (микрогирия, аномалии мозолистого тела, очаговая или тотальная дисэнцефалия и демиелинизация разных отделов головного мозга), печени (гепатомегалия), почек (кистозная дисплазия почек, поликистоз почек).

Клиническая симптоматика: при рождении отмечают малый вес и рост, судороги, гипотонию и геморрагический диатез, снижение и даже полное отсутствие cocaтельного, глотательного и сухожильного рефлекса: характерны брахицефалия с высоким лбом, плоским затылком и большими родничками, плоское и одутловатое лицо с плоскими надбровными дугами и гипертелоризм с монголоидным разрезом глазных щелей, эпикантусом, нередко опухшими веками, помутнениями роговиц, глаукомой, нистагмом (зрение у этих детей очень низкое с рождения) и маленькой нижней челюстью; характерно наличие пороков развития внутренних и половых органов, значительное отставание в психофизическом развитии.

Прогноз: летальный исход в возрасте 1-2 лет жизни.

Тип наследования - аутосомно-рецессивный.

↑ Варденбурга синдром

Варденбурга синдром (P. Waardenburg, 1934) — комплекс наследственных врождённых аномалий, возникающих на третьем месяце внутриутробного развития.

Клиническая симптоматика: с рождения у этих детей башенная форма черепа с характерными симптомами дисгенеза лицевого черепа и дисплазии лица (гипертелоризм, гипоплазия, телекант, птоз, блефарофимоз, утолщённые хрящевые пластинки век, крючковидный «нос попугая» с гиперплазией костей носа, с широкой высокой спинкой, высокое нёбо с расщелиной, гипоплазия нижней челюсти и подбородка, часто - аномалии ушных раковин): в дальнейшем у них обнаруживают патологическое расположение зубов, ограниченный альбинизм в виде белой пряди волос надо лбом, седины медиальных частей бровей и участков депигментации кожи: характерны определённые деформации (гипоплазия ключиц, контрактуры локтевых и коленных суставов), пороки сердца ложный гермафродитизм, крипторхизм и гипосподия; патология глаз проявляется гиперметропией высокой степени, гетерохромией радужных оболочек, аномалиями гониодисгенеза с возможным развитием двусторонней врождённой глаукомы, гиперпигментацией глазного дна; нейросенсорная глухота связана у этих детей с гипоплазией кортиева органа; нередко синдром представлен только частью из описанных симптомов.

Тип наследования — аутосомно-доминантный с неполной пенетрантностью и варьирующей экспрессивностью.

↑ Вейерса-Тира синдром

Вейерса-Тира синдром (H. Weyers, С. Their, 1958) — наследственное заболевание, в основе которого лежат генетически обусловленные нарушения эмбрионального развития костной системы; предполагается также вредное влияние на плод длительного кислородного голодания.

Клиническая симптоматика: уже с рождения отмечается асимметрия лица в связи с врождённым недоразвитием костей верхней и нижней челюсти; характерно «тупое выражение лица» с деформированным носом и ушными раковинами, врождёнными деформациями глазниц с их уплощением и дисплазией костных стенок; часто у этих детей формируется блефарофимоз; возможен односторонний микрофтальм с гипо- или дисплазией радужки, с аномалиями гониодисгенеза. с врождённой катарактой и нередко с врождённой глаукомой; в дальнейшем у этих больных выявляют различные аномалии зубов, аномалии развития грудного и поясничного отделов позвоночника (кифосколиоз) и дисплазию рёбер.

Тип наследования — предположительно неправильно доминантный.

↑ Вейлля-Маркезани синдром

Вейлля-Маркезани синдром (G. Weill, 1932; О. Marchesani, 1937 1939), врождённая мезодермальная дисморфодистрофия, или синдром сферофакии-брахиморфии — наследственное заболевание, в основе которого лежат аномалии мезодермальных образований.

Клиническая симптоматика: уже при рождении отмечается брахицефалия с гипоплазией верхней челюсти, узким нёбом, мелкими глазницами и сложной врождённой патологией глаз; рефракция чаще миопическая высокой степени, нередко обнаруживают микросферофакию, эктопию хрусталика (чаще книзу), а иногда — смещение хрусталика в переднюю камеру с развитием приступа глаукомы; выявляют и разнообразную патологию радужки (иридодонез в связи с дислокацией хрусталика, гипоплазию радужки, частичную аниридию, аномалии гониодисгенеза); иногда — отслойку, дегенеративные изменения сетчатки, атрофию зрительного нерва, обычно сопровождающиеся врождённой слепотой, развитием глаукомы, появлением нистагма и косоглазия; отмечают также скелетные деформации (карликовый рост с широкой грудной клеткой, короткими конечностями, брахидактилией, иногда — с тугоподвижными суставами); у этих детей нередко выявляют различные расстройства деятельности сердечно-сосудистой системы.

Прогноз: обычно эти больные живут не более 40-50 лет; прогноз в отношении зрения зависит от выраженности врождённой патологии глаз и от развившихся осложнений.

Тип наследования — аутосомно-рецессивный.

↑ Гомоцистинурия

Гомоцистинурия (N. Carson, D. Neil, 1962) — наследственная болезнь, обусловленная нарушением обмена метионина и характеризующаяся поражением соединительной ткани, нервной, костной, мышечной и сердечно-сосудистой систем. В основе развития заболевания лежит генетически обусловленный метаболический блок на пути превращения гомоцистина в цистатионин в связи с недостаточностью фермента L-серидиндегидратазы (цистатионинсинтетазы; КФ 4, 2, 1, 13) в мозге, печени, лимфоцитах и в культуре фибробластов.

Клиническая симптоматика: с ранного детского возраста отмечается задержка психомоторного развития (эти дети поздно начинают сидеть, ходить и говорить); патологические изменения скелета у них во многом сходны с изменениями при синдроме Марфана (долихостеномелия, "воронкообразная" или "килевидная" деформация грудной клетки, сколиоз, кифоз, вальгусная деформация коленных суставов, полая стопа, остеопороз и склонность к переломам, иногда - ограничение подвижности суставов, изменение формы и расположения зубов); поражение глаз проявляется прогрессирующей миопией, подвывихом хрусталика вследствие нарушения целостности ресничной связки, двусторонней прогрессирующей катарактой, глаукомой и дегенерацией сетчатки, двусторонней атрофией зрительных нервов, иногда — ослаблением конвергенции, косоглазием и нистагмом; встречаются и умеренно выраженные симптомы повышения внутричерепного давления; нередко у этих больных развиваются тромбозы коронарных, сонных, почечных артерий, генерализованный венозный тромбоз, приводящий к артериальной гипертензии, гемиплегии и ранней смерти; характерны также разнообразные вегетотрофические симптомы (гипергидроз, сухость кожи, акроцианоз); у части этих больных отмечают умственную отсталость различной степени выраженности; в плазме крови выявляют повышенные концентрации метионина, гомоцистеина и гомоцистина, определяется снижение уровня цистина; в моче - повышенная экскреция гомоцистина (до 268 мг/сут).

Прогноз при соблюдении диеты благоприятный, но у 2/3 нелеченных больных прогрессирующая умственная отсталость достигает разной степени выраженности; прогноз в отношении сохранения зрения сомнительный (потеря зрения связана с глаукомой, катарактой и двусторонней атрофией зрительных нервов).

Тип наследования — аутосомно-рецессивный.

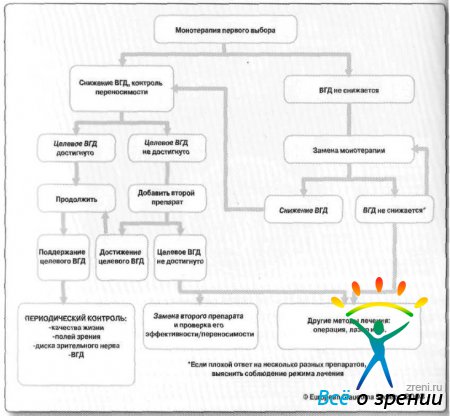

Алгоритм выбора терапии при глаукоме:

↑ Грегга (Грегга-Сванна) синдром

Грегга (Грегга-Сванна) синдром (N. Gregg, 1941), или фетальный синдром краснухи - синдром, проявляющийся у новорождённых, матери которых во время беременности переболели краснухой. Наиболее постоянный симптом одно- или двусторонняя глухота (умеренная или глубокая), связанная с отсутствием дифференцировки улитки и полукружных каналов; из врождённых пороков сердца у этих детей наблюдают открытый артериальный проток, стеноз лёгочной артерии и дефект межжелудочковой перегородки; возможна микроцефалия, реже гидроцефалия с задержкой психомоторики различной степени выраженности, аномалии зубов выявляют у них в половине случаев в виде их гипо- и аплазии; офтальмопатология связана с нарушением органогенеза глаза: микрофтальм разной степени выраженности, врождённые помутнения роговиц, врождённая катаракта (в 80% случаев двусторонняя), различные аномалии радужки радужно-роговичного угла с возможным развитием врождённой или ювенильной глаукомы и прогрессирующей миопии; с непосредственным поражением глаз вирусом краснухи краснушная ретинопатия («пёстрое» глазное дно, частичная атрофия зрительного нерва); нистагм и косоглазие нередко появляются у этих детей в связи с плохим зрением; в крови - тромбоцитонепия, гемолитическая или гипопластическая анемия и повышение уровня IgM (в тканях многих органов обнаруживают премирующий вирус краснухи)

↑ Дени-Корбела синдром

Дени-Корбела синдром - наследственное заболевание, при котором мозговые и глазные аномалии сочетаются с почечными.

Клиническая симптоматика: характерно сочетание низкого роста (иногда карликового) с задержкой умственного развития и с низким зрением в связи с врождённой глаукомой (часто): в крови ацидоз, гипокалиемия, умеренная гипокальцемия, снижение щелочных резервов: в моче — гипокальциурия, гиперфосфатурия при нормальных функциональных пробах почек (сдвиги электролитов крови и мочи связаны с нарушением проксимальных канальцев почек).

Тип наследования — предположительно аутосомно-рецессивный.

↑ Клиппеля-Треноне-Вебера синдром

Клиппеля-Треноне-Вебера синдром (M. Klippel, 1906; Р. Тrепаипау, 1906, F. Weber, 1907), или гипертрофическая гемангиоэктазия, ангиоостеогипертрофия — наследственное заболевание, включающее гигантизм отдельных частей тела с гипер- или дисплазией кровеносных сосудов.

Клиническая симптоматика: заболевание начинается с детства и затем неуклонно прогрессирует: уже с рождения или с раннего детства выявляют варикозно расширенные вены, связанные с врождённым пороком развития артериовенозной системы и лимфатических сосудов в гипертрофированной конечности (реже патологический процесс развивается в двух конечностях): отмечают гиперплазию костей и мягких тканей поражённой конечности, трофические язвы и отёки, единичные или множественные гемангиомы (капиллярные, кавернозные и кистозные) на нижних конечностях (реже — на верхних) с преимущественной локализацией на голенях, ягодицах и животе: иногда выявляются гиперпигментация, «мраморная» кожа и односторонние множественные сосудистые невусы, ангиэктазии кожи лица, гипертрофия костных стенок глазницы, гетерохромия и колобомы радужки, глаукома, катаракта, а иногда — артериовенозные петли в СТ: встречаются также врождённые деформации пальцев (макродактилия, синдактилия, поли- и олигодактилия, диспропорциональная длина пальцев), черепно-лицевые аномалии (асимметричная гипертрофия лица, микро- и макроцефалия), интракраниальные кальцификаты, висцеромегалия, гемангиомы ЖКТ и мочевой системы, увеличение половых органов: вторичными явлениями можно считать расстройства трофики кожи, секреции пота и жира, ихтиозоподопные дерматозы, отёки, часто — деформации костей и суставов с нарушением их функций, редко артериовенозные фистулы.

Тип наследования — предположительно аутосомно-доминантный.

↑ Лоу синдром

Лоу синдром (Ch. Lowe, 1952), или окулоцереброренальный синдром Лоу - наследственное заболевание, в основе которого лежит дисфункция канальцев почек (дефект катаболизма аминокислот не выявлен).

Клиническая симптоматика: болезнь проявляется уже в раннем детском возрасте характерной интермиттирующей лихорадкой и повышенной возбудимостью, визгливым голосом и задержкой психомоторного развития: карликовый рост (происходит задержка окостенения скелета, развиваются рахитические костные изменения и остеопороз) и отмечается гиперподвижность суставов, снижение или отсутствие сухожильных рефлексов и мышечная гипотония; патологические изменения глаз могут быть как врождёнными, так и приобретёнными, проявляясь двусторонней катарактой, глаукомой (глаукома развивается в связи с аномалиями гониогенеза, нарушениями дифференцировки структур радужно-роговичного угла, с наличием эмбриональной ткани в области корня радужки и в дренажной зоне), голубыми склерами, врождёнными помутнениями роговицы (склеророговица). нередко врождённым мидриазом с отсутствием зрачковых реакций на свет, микросферофакией, хориоретинальными очагами, нистагмом и расходящимся косоглазием: эти слепые с рождения дети часто вызывают фосфены путём надавливания на глаза пальцами; в моче - большое количество аминокислот (валин, гистидин, лейцин, цитруллин).

Прогноз неблагоприятный - продолжительность жизни обычно не превышает 10 лет; часто - врождённая и необратимая слепота.

Тип наследования - Х-сцепленный рецессивный.

↑ Макла-Уэллса синдром

Макла-Уэллса синдром (Th. Muckle, М. Wells) - наследственное заболевание неясного генеза со скелетными аномалиями и с выраженной почечной недостаточностью.

Клиническая симптоматика: заболевание проявляется в молодом возрасте нарушением общего состояния с ознобом и кратковременным высыпанием на коже типа крапивницы, а также постепенным понижением слуха до глухоты и развитием нефротического синдрома; иногда развивается врождённая глаукома, нередко у них выявляется гипо- или атрофия яичек и другие аномалии развития внутренних органов; в крови — гиперглобулинемия, гиперхолестеринемия, повышенная СОЭ, затем - гиперазотемия; в моче - протеинурия, гипераминацидурия.

Прогноз: больные рано погибают от почечной недостаточности.

Тип наследования - аутосомно-доминантный.

↑ Марфана синдром

Марфана синдром (B. J. A. Marfan, 1896), или врождённая гипопластическая мезодермальная дистрофия - наследственное заболевание, в основе которого лежат аномалии мезоэктоэнтодермального происхождения, а также определённые метаболические нарушения.

Клиническая симптоматика: уже с рождения у этих детей выявляются аномалии развития лица, черепа и скелета (долихоцефалия, узкое "птичье лицо" с гипотелоризмом, большим носом и маленьким подбородком, с деформированными ушными раковинами и дисплазией ушных мочек, с высоким дугообразным нёбом, расщелиной нёба, изменениями турецкого седла, spina bifida и другими), появляются патологические изменения сердца и крупных сосудов (пролапс митрального клапана, расширение восходящей части аорты, расширенные подкожные вены), лёгких (уменьшенное число долей лёгких), гипоплазия мускулатуры с формированием паховых, бедренных и диафрагмальных грыж, гипоплазия жировой ткани; различные глазные аномалии (возможен микрофтальм, нередко - макрокорнеа, часто — голубые склеры, микро- и сферофакия, аниридия или гетерохромия радужки, зрачковая мембрана, врождённый миоз или различной ширины зрачки с отсутствующей реакцией их на свет и конвергенцию, колобома хориоидеи); в дальнейшем у этих детей формируется астеническая конфигурация тела (высокий рост, длинные руки с тонкими пальцами, «килевидная» или воронкообразная грудная клетка, сколиоз, кифоз, разболтанные суставы, плоскостопие); наблюдаются значительные вегетативные расстройства (артериальная гипотония, потливость и вялость, холодные и влажные конечности, акроцианоз и "мраморность" кожи); к аномалиям развития глаз добавляются постепенно прогрессирующие приобретённые патологические изменения (двусторонняя миопия, достигающая высокой степени, двусторонняя дислокация хрусталиков, связанная с растяжением и даже с разрывом ресничной связки, иридодонез и повышение ВГД, пигментная и другие дегенерации сетчатки, отслойка сетчатки) и нистагм, связанный с низким зрением; прогрессирует мышечная гипотония, в связи с чем появляются грыжи, гипоплазия кишечника; развивается несахарный диабет; отмечаются расстройства менструаций и инфантилизм: умственное развитие, как правило, не нарушается; в моче - повышенное количество гидроксипролина.

Прогноз неблагоприятный - возможен летальный исход от почечной недостаточности; прогноз в отношении зрения неблагоприятный не только из-за врождённых дефектов органа зрения, но и в связи с приобретёнными патологическими изменениями глаз.

Тип наследования - доминантный с высокой пенетрантностью и экспрессивностью (обнаружены мутации гена фибриллина, локализованном на l5q2l.l).

↑ Мейер-Швикерата-Грютериха-Вейерса синдром

Мейер-Швикерата-Грютериха-Вейерса синдром (G. Meyer-Schwickerth, Е. Gniterich. Н. Weyers, 1957; W. Lohmann, 1920), или глазозубопальцевой синдром - наследственное заболевание, проявляющееся определёнными многочисленными аномалиями развития скелета, зубов и глаз.

Клиническая симптоматика: характерны микроцефалия с многочисленными аномалиями дисгенеза (широкая переносица, иногда — утолщённая нижняя челюсть, расщелины нёба и верхней губы, маленький нос с широким корнем, острым кончиком, гипоплазией крыльев и узкими носовыми ходами, узкие глазные щели, эпикантус, птоз, микрофтальм с микрокорнеа), генерализованная дисплазия зубной эмали и другие аномалии зубов, а также разнообразные скелетные аномалии (короткие пальцы на руках и ногах, синдактилия и камптодактилия IV-V, гипоплазия или аплазия средних фаланг одного или нескольких пальцев, уплощение I-V пястных костей, врождённый вывих бедра, расширение метафизов длинных трубчатых костей); патологические изменения глаз у этих больных включают различные аномалии радужки, персистирующую зрачковую мембрану и аномалии гониодисгенеза (на этом фоне у них нередко развивается глаукома), часто — врождённую катаракту, гипоплазию зрительного нерва и другие патологические изменения, с которыми связано очень низкое зрение; кожа сухая, волосы тонкие, сухие и редкие; психомоторное развитие обычно соответствует возрастной норме.

Тип наследования — аутосомно-доминантный.

↑ Миллера синдром

Миллера синдром (R. Miller) — наследственное заболевание, при котором сочетаются аномалии развития скелета, мозга и глаз со злокачественной опухолью почки (опухоль Вильмса).

Клиническая симптоматика: болезнь проявляется с рождения микроцефалией и глазными аномалиями гониодисгенеза с возможным развитием глаукомы, врождённой катарактой, множественными пигментными родимыми пятнами, крипторхизмом и гипоспадией; в дальнейшем у этих детей отмечается задержка роста с формированием карликовости, нередко развивается глаукома, появляются гемигипертрофия тела и злокачественная опухоль — аденосаркома почки (это дизонтогенетическая злокачественная опухоль почки Вильмса (М. Wilms, 1899) - одна из наиболее часто встречающихся у детей, быстрорастущая злокачественная опухоль, обнаруживаемая обычно в возрасте 2- 5 лет); характерна и значительная умственная отсталость.

Прогноз для жизни в связи с развитием опухоли почки: летальный исход в детском возрасте почти у половины больных; большую роль играет ранняя диагностика опухоли, в связи с чем необходима онкологическая настороженность по отношению ко всем детям с врождённой аниридией.

Тип наследования - предположительно аутосомно-рецессивный.

↑ Мюллера-Метцгера синдром

Мюллера-Метцгера синдром (J. Muller, Е. Metzger) — симптомокомплекс у больных с гипофизарными гормональными расстройствами: развиваются односторонняя деформация лица по типу акромегалии и глаукома на той же стороне.

↑ Петерса синдром

Петерса синдром (A. Peters, 1906), Peter's syndrome - врождённое наследственное заболевание, ведущие симптомы которого — множественные аномалии развития глаз.

Клиническая симптоматика: уже с рождения у этих дегей выявляют глазные аномалии, обусловливающие слепоту и раннее развитие глаукомы; это микрофтальм с центральной склеророговицей и различными аномалиями «неполного расщепления передней камеры» (с задним кератоконусом, задним эмбриотоксоном, врожденными иридокорнеальными сращениями, мелкой передней камерой неравномерной глубины и персистирующей зрачковой мембраной, аномалиями гониодисгенеза, передней пирамидальной катарактой), нередко - с аномалиями заднего отдела глаза (с персистирующей гиалоидной артерией, колобомой хориоидеи и сетчатки, гипоплазией зрительного нерва); нередко у этих детей наблюдают расщелины нёба и губы, анкилозы конечностей, атрезию кишечника и другие аномалии и пороки развития; часто отмечают умственную отсталость.

Тип наследования - предположительно аутосомно-рецессивный.

↑ Реклингхаузена болезнь

Реклингхаузена болезнь (F. Recklinghausen, 1882), или нейрофиброматоз I типа - наследственное системное заболевание недифференцированной нервной ткани из группы факоматозов — системных прогрессирующих заболеваний, занимающих промежуточное положение между аномалиями развития и опухолями, общим для которых служит процесс системного разрастания глии. Клиническая симптоматика обычно проявляется в детстве (с рождения до 10 лет); наиболее вероятным симптомом болезни могут быть пигментные пятна на коже тела цвета "кофе с молоком" (и подмышечных областях, на спине и животе, боковых поверхностях туловища) величиной более 5 мм и числом более 5 (при проявлении болезни после пубертатного периода эти пятна отличаются большими размерами — более 15 мм); кожа в паховых и подмышечных областях складчатая, часто с веснушками; второй характерный признак болезни — множественные (редко — единичные) безболезненные нейрофибромы, локализующиеся в коже и подкожно по ходу периферических нервов и в области нервных пучков (особенно часто на лице, шее, руках); гиперпигментация может проявляться у этих больных веснушками, невусами и пигментными пятнами в проекции нейрофибром; с возрастом патологическая гиперпигментация кожи увеличивается, а нейрофибромы нередко увеличиваются в пубертатном периоде; нейрофибромы в области век обычно проявляются в виде связанных с конъюнктивой плотных узловатых безболезненных новообразований; в конъюнктиве глаза они выглядят в виде отдельных узелков или узловатых тяжей — «чёток», в роговице, а иногда в радужке в виде узелков серовато-коричневого цвета округлой формы величиной с «крупицы соли» или с «просяное зерно» по ходу цилиарных нервов, возвышающихся над поверхностью радужки (это гамартомы радужной оболочки или узелки Лиша); реже они образуются в хориоидее в виде серовато-белых полосок, а также в сетчатке в виде образований, напоминающих изменения при туберозном склерозе; при локализации нейрофиброматозных разрастаний в глазнице появляются птоз и экзофтальм с нарушением подвижности глаза, с развитием глаукомы в связи со сдавлением ими вортикозных вен (нередко глаукома есть уже с рождения в виде буфтальма); иногда уже в детском возрасте у них обнаруживают глиомы зрительного нерва и хиазмы со снижением центрального и нарушениями периферического зрения; на глазном дне выявляют отёк зрительного нерва; возможны и сосудистые нарушения в связи со стенозом сосудов и развитием зон капиллярной ишемии в глазах аваскулярные зоны проявляются как в области диска зрительного нерва, так и на периферии глазного дна с формированием артериовенозных шунтов и преретинальных мембран); отмечают скелетные изменения, включающие приподнятую лопатку и асимметрию трубчатых костей с переломами и деформациями костей вследствие их декальцинации (псевдоартроз большеберцовой кости), у некоторых детей снижен интеллект.

Тип наследования — аутосомно-доминантный, спорадические случаи встречаются часто.

↑ Ригера синдром

Ригера синдром - наследственное заболевание, в основе которого лежит генетически обусловленный малоэктодермальный дистенез.

Клиническая симптоматика: уже при рождении проявляются характерные симптомы дисгенеза лица (широкая переносица, телекант, гипоплазия верхней челюсти, деформированные ушные раковины, вывернутая и выступающая нижняя губа), а затем — аномалии зубов (коническая форма передних зубов, олигодонтия, адонтия или гиподонтия, дисплазия зубной эмали) и глазная патология, включающая аметропии высокой степени, иногда — дермоидные кисты у лимба и голубые склеры. микрокорнеа или мегалокорнеа, врождённые помутнения роговицы (склеророговица), плоскую роговицу и другие её деформации, аномалии неполного расщепления передней камеры, проявляющиеся локальными сращениями стромы радужки с роговицей и выраженными аномалиями гониодисгенеза: характерна гипоплазия стромы радужки и локальная её аплазия в виде сквозных дефектов с деформацией и дислокацией зрачка; на передней поверхности радужки часто выявляют первородную ткань с распространением её на область зрачка (зрачковая мембрана), на радужно-роговичный угол и заднюю поверхность роговицы (задний эмбриотоксон и гиалиновая мембрана); реже у этих больных выявляют эктопию хрусталика, врождённую катаракту, колобомы хориоидеи и сетчатки в центральной зоне глазного дна: некоторые из перечисленных аномалий обусловливают очень низкое зрение: часто у этих детей наблюдают телекант, косоглазие и нистагм, глаукому (врождённую или ювенильную): нередко присутствуют и другие аномалии развития (дисплазия ногтей, миотоническая дистрофия, аномалии почек, анальный стеноз).

Прогноз в отношении зрения: уже с рождения наблюдают необратимые дефекты глаз, часто не позволяющие надеяться на улучшение зрения; иногда низкое зрение обусловлено врождённой глаукомой.

Тип наследования - аутосомно-доминантный.

↑ Робена синдром

Робена синдром (P. Robin. 1923) - врождённое наследственное заболевание, в основе которого лежат нарушения развития эмбриогенеза.

Клиническая симптоматика: уже при рождении выявляется типичный внешний вид ребёнка с «птичьим лицом» (недоразвитая верхняя и нижняя челюсть сочетается с незаращением верхнего нёба, глоссоптозом, микроглоссией, псевдоглоссошизисом, с аномальной формой носа и ушных раковин); у этих детей резко нарушено дыхание в связи с западением языка (аномалии рта. языка, верхней и нижней челюстей); часто стридор усиливается у больного ребёнка при положении стоя или лёжа на боку (эти дети беспокойны), выражен цианоз (удушье может наступить в связи с западением языка) и нарушено глотание (возможна асфиксия в связи с попаданием пищи в дыхательные пути); в связи со склонностью к рвоте у них развивается дистрофия; часто выявляется микрофтальм, одно- или двусторонняя врождённая катаракта, глаукома с развитием буфтальма, миопия высокой степени, отслойка сетчатки, косоглазие, реже — гидроцефалия и полная потеря слуха; возможно наличие врождённых пороков сердца, мочеполовой системы и других внутренних органов, а также скелетных аномалий (грудины, позвоночника и пальцев в виде синдактилии и полидактилии, косолапости и даже полного отсутствия конечностей): примерно у 20% этих больных отмечается умственное недоразвитие.

Прогноз относительно благоприятный, если этих больных постоянно наблюдают врачи-специалисты до 15-17 лет жизни (это необходимо для их полной медицинской и социальной реабилитации).

↑ Робертса синдром

Робертса синдром (J. Roberts, 1919), или тетрафокомелия с расщелиной губы и нёба, - наследственное заболевание с множественными пороками развития (редукционными пороками конечностей, расщелинами верхней губы и нёба, пороками развития глаз и других органон), часто несовместимыми с жизнью.

Клиническая симптоматика: тяжёлая форма болезни проявляется с рождения микроцефалией с выраженным гипертелоризмом и птозом, экзофтальмом и голубыми склерами, часто - с врождёнными помутнениями роговиц (склеророговица), с врождённой катарактой и глаукомой, а также с гипоплазией крыльев носа и коротким фильтром, двусторонней расщелиной верхней губы и нёба, с треугольной формой рта, деформированными ушными раковинами, с капиллярными гемангиомами на лице и редкими серебристо-белыми волосами; тетрафокомелия - характерная для этого синдрома патология; верхние конечности обычно затронуты патологическим процессом больше, чем нижние; тяжесть этих нарушений варьирует от редукции конечностей до фокомелии (чаще отсутствуют кости предплечья и голени); примерно у половины этих больных отсутствуют проксимальные отделы конечностей (длина конечностей зависит от степени их гипоплазии); нередко выявляют верхнюю олигодактилию, синдактилию, анкилозы, флексорные контрактуры локтевых и коленных суставов, косолапость, гипоплазию ногтей и изменение дерматоглифики, а также черепно- и спинномозговые грыжи, врождённые пороки сердца, аномалии почек, гипоплазию полового члена или клитора, крипторхизм, двурогую матку.

Прогноз в отношении жизни: многие дети с этим синдромом уже рождаются мёртвыми или погибают вскоре после рождения в связи с врождёнными пороками, не совместимыми с жизнью.

Тип наследования - аутосомно-рецессивный.

↑ Стёрджа-Вебера-Краббе синдром

Стёрджа-Вебера-Краббе синдром (W. Sturge. 1879; F. Weber. 1922: K. Krabbe. 1944), или энцефалотригеминальный ангиоматоз, четвёртый факоматоз - наследственное заболевание, относящееся к группе врождённых нейроэктодермальных дисплазий (факоматозов), проявляющееся ангиоматозом кожи, глаза, головного мозга, а иногда — сочетанием ангиоматоза с различными пороками внутренних органов.

Клиническая симптоматика: проявляется болезнь с рождения или с первых месяцев жизни ребёнка гемангиомами кожи различной окраски (от розового до вишнёво-красного или синюшного цвета), формы и величины; гемангиомы часто локализуются на одной стороне лица в зоне иннервации I и II ветвью тройничного нерва (значительно реже гемангиома занимает обе половины лица); иногда эти сосудистые образования локализуются на коже шеи, туловища и конечностей, нередко сопровождаясь гипертрофией и отёком окружающих их мягких тканей; характерно также наличие пигментных пятен кофейного цвета и (или) участков гипопигментации кожи в области туловища и конечностей: примерно в 75-80% случаев у этих больных выявляется односторонний ангиоматоз век с аневризматически расширенными и извитыми сосудами конъюнктивы; пятна или расширенные сосуды иногда локализуются в эписклере глаза на стороне сосудистого невуса лица; возможно также наличие различных врождённых аномалий глаза (колобомы радужной оболочки, различные деформации зрачка и связи с аномалиями развития сфинктера, персистирующая зрачковая мембрана и аномалии развития радужно-роговичного угла или блокада его ангиоматозными разрастаниями); очень серьёзным осложнением этой патологии служит глаукома, развивающаяся как в связи с аномалиями гониодисгенеза, так и в связи с гиперсекрецией внутриглазной жидкости при наличии гемангиомы в ресничном теле и хориоидее (ангиома в области хориоидеи выявляется у этих больных более чем в 1/3 случаев), а также из-за аномальных артериовенозных шунтов, расположенных в эписклере; глаукома у них протекает в форме гидрофтальма с незначительным увеличением глазного яблока или в форме ювенильной глаукомы без заметного увеличения глаза, но с глубокой передней камерой, с выраженной глаукоматозной экскавацией ДЗН и последующей атрофией зрительного нерва с соответствующим нарушением зрительных функций (глаукома у этих больных нередко обнаруживается случайно, так как протекает она почти бессимптомно, незаметно для больного и окружающих его людей); значительно реже ангиоматозный процесс развивается в сетчатке и ДЗН.

У детей с внутричерепной локализацией гемангиомы уже в 1-2 года жизни болезнь проявляется судорожными приступами тонического характера (располагаются гемангиомы преимущественно на поверхности больших полушарий в теменной и затылочных долях головного мозга на стороне гемангиомы лица); иногда у этих больных имеется микроцефалия с более заметным уменьшением размеров черепа на стороне поражения; гемангиомы могут распространяться и в глубокие отделы головного мозга, занимая почти всё полушарие; при локализации гемангиомы в затылочной доле больших полушарий головного мозга возможно развитие гемианопсии; неврологические изменения в виде генерализованных судорожных припадков, стойких гемиплегий и гемипарезов часто обусловлены ангиоматозным поражением сосудистой и мягкой мозговой оболочки в затылочной и височной области головного мозга, а также вторичной атрофией со склерозированием коры мозга; у детей школьного возраста и у взрослых больных чаще наблюдают очаговые моторные, сенсорные, вегетовисцеральные и сочетанные приступы; характерно заметное их отставание в психическом развитии (наблюдается снижение интеллекта до степени имбецильности, реже - до степени идиотии): в межприступном периоде отмечают двигательную расторможенность и агрессивность, реже — гиперкинезы, дистонию мышц, локомоторную и статическую атаксию, поражение V, VI и VII черепных нервов, гипоталамические расстройства различной степени выраженности; течение болезни прогрессирующее с постепенным нарастанием центральных параличей, с учащением эпилептических припадков и развитием тяжёлых психических расстройств.

Классическая форма болезни с триадой симптомов (гемангиомы кожи глаз и мозга) встречается только в 15,0-17,5% случаев, чаще наблюдаются неполные клинические формы этого заболевания и абортивные формы с отсутствием какого-либо одного или группы симптомов (например, без эпилептических приступов, без глаукомы, без гемипареза). На рентгенограммах в костях черепа этих больных выявляют петрификаты (дважды контурированные обызвествления) и признаки внутричерепной гипертензии (в случае повышения внутричерепного давления на глазном дне может развиться картина двусторонних застойных ДЗН).

↑ Франк-Каменецкого синдром

Франк-Каменецкого синдром (З. Г. Франк-Каменецкий, 1924) - наследственное заболевание, проявляющееся своеобразной гипоплазией радужки и аномалиями гониодисгенеза в сочетании с глаукомой.

Клиническая симптоматика: уже в раннем детском возрасте возможно обнаружение врождённых изменений радужки в виде двусторонней гипо- и аплазии стромы радужки; радужка у этих больных имеет двойную окраску (вокруг зрачка и в области сфинктера образуется кольцо шириной 1,5-2,0 мм серовато-голубого цвета, от которого радиально к периферии тянутся того же цвета волокна стромы радужки, среди которых просвечивает обнажённый пигментный листок радужки) и обнажённые сосуды радужки; зрачковая пигментная кайма в таких глазах или неравномерно выражена, или полностью отсутствует (отчасти с этим связаны и разнообразные деформации зрачка); цвет радужки в цилиарной зоне иногда меняется от серовато-коричневого до шоколадно-коричневого; в прикорневой зоне радужки нередко обнаруживаются остатки первородной ткани желтоватого цвета (недифференцированная мезодермальная ткань); иногда выявляется высокое (переднее) прикрепление корня радужки, способствующее более раннему развитию глаукомы; по мере прогрессирования патологического процесса в радужной оболочке появляются сквозные дефекты (вторичная частичная аниридия или псевдополикория) и иридодонез; в редких случаях у этих больных обнаруживают врождённый микрофтальм; глаукома может развиваться при этом синдроме в любом возрасте (иногда уже есть врождённая глаукома в виде первичного гидрофтальма); чаще же развивается глаукома, протекающая относительно доброкачественно и без oстрых приступов по типу простой, без светобоязни и слезотечения, без отёка роговицы, без расширения лимба и без образования трещин десцеметовой оболочки; диагностируют такую глаукому преимущественно в возрасте 10-20 лет (нередко больные и их родители обращают внимание на заболевание глаз только тогда, когда от глаукомы уже значительно страдают зрительные функции).

Тип наследования - Х-сцепленный рецессивный (болеют лица мужского пола, а патологический ген передают женщины-кондукторы).

↑ Халлерманна-Штрайфера-Франсуа синдром

Халлерманна-Штрайфера-Франсуа синдром (W. Hallerman, E. Streiff, 1948; F. J. Francois, 1958), Ульриха-Фремрей-Доны синдром (О. Ullrich, Fremery-Dohna, 1953), или окуломандибулофациальный синдром - наследственное заболевание с определённым комплексом симптомов, развивающихся в результате мандибулоокулофациального дисгенеза. Клиническая симптоматика: характерны низкий рост с пропорциональным телосложением, брахицефалия с выступающими лобными и теменными буграми и недоразвитием костей лицевого черепа в виде "птичьего лица" с гипотелоризмом, тонким клювовидным носом и микрогнатией, с микростомией и высоким арковидным нёбом; в дальнейшем отмечается неправильный рост зубов с гипоплазией эмали, появляются дополнительные зубы; нередко у этих больных птоз и опущенные наружные углы глазных щелей, колобомы век, косоглазие и нистагм; характерен двусторонний микрофтальм с микрокорнеа, аномалиями гониодисгенеза (в таких аномальных глазах часто развивается врождённая или ювенильная глаукома) и врождённой катарактой; возможно наличие голубой окраски склеры с её истончением и просвечиванием хориоидеи, реже - наличие макророговицы или кератоглобуса с гипоплазией, гетерохромией или частичной аплазией радужки, с различными аномалиями в заднем отделе глаза (гипоплазия сетчатки и хориоидеи, гипоплазия или частичная атрофия зрительного нерпа, колобомы сетчатки, хориоидеи) с соответствующими дефектами зрения, характерны также гипотрихоз и участки алопеции на голове, включая редкие ресницы и брови, очаговая атрофия кожи головы и носа (цвет носа может быть красновато-коричневым); особенности черепно-лицевой конфигурации в сочетании с сужением верхних дыхательных путей нередко приводят к затруднённому дыханию и к обструктивному апноэ во время сна; часто у этих больных наблюдают различные скелетные деформации (узкая грудная клетка, лордоз и сколиоз, синдактилии), иногда — гипогенитализм, крипторхизм; умственное развитие у этих детей обычно не страдает, но иногда развиваются дебильность и имбецильность.

Тип наследования — чаще аутосомно-рецессивный, встречаются случаи аутосомно-доминантного наследования, а также спорадические случаи этого заболевания.

---

Статья из книги: Офтальмология. Национальное руководство | Аветисов С.Э.

Комментариев 0