Палитра

Описание

Когда в 1903 г. французский химик Луи Жан Люмьер (тот самый, который вместе со своим братом Огюстом изобрел кинематограф) решил заняться цветной фотографией, он ничего не знал о том, как устроена сетчатка курицы. И при всем при том почти буквально повторил в своем новом изобретении важную особенность ее конструктивной схемы.У курицы, как у многих птиц и некоторых видов черепах, природа поставила перед совершенно одинаковыми рецепторами сетчатки светофильтры — жировые клетки красного, оранжевого и зеленовато-желтого цвета. И еще — бесцветные. А Люмьер брал зерна крахмала, окрашивал их в красный, зеленый и синий колеры, после чего посыпал этим трехцветным порошком фотопластинку.

Изобретатель руководствовался теорией цветового зрения, которую принято сейчас называть трехкомпонентной. Она ведет начало от речи «Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее, в публичном собрании Императорской Академии Наук июля 1 дня 1756 года говоренное Михаилом Ломоносовым».

Наш великий ученый сообщал слушателям: «Я приметил и через многие годы многими прежде догадками, а после доказательными опытами с довольною вероятностью утвердился, что три рода эфирных частиц имеют совмещение с тремя родами действующих первоначальных частиц, чувствительные тела составляющих... От первого рода эфира происходит цвет красный, от второго — желтый, от третьего — голубой. Прочие цветы рождаются от смешения первых... Натура тем паче всего удивительна, что в простоте своей многохитростна, и от малого числа причин произносит (так у автора. — В. Д.) неисчислимые образы свойств, перемен и явлений».

Эта смелая мысль не была по достоинству оценена тогдашним научным миром. Лишь спустя полвека к ней обратились специалисты: трехкомпонентную гипотезу поддержал английский физик Томас Юнг. Он отмечал, что идеи Ломоносова дали ему, выражаясь нынешним лексиконом, материал для размышлений. Юнг обратил внимание на самоочевидный вроде бы факт: сетчатка обязана сообщать мозгу о форме и цвете предметов; между тем любая часть изображения может быть окрашена в любой тон. Как же глаз ухитряется видеть все многообразие красок? Неужели на любом кусочке сетчатки находится бесчисленное множество элементов, призванных реагировать каждый на свой цвет? Вряд ли: уж очень сложно. Тогда логично предположить, что цветоощущающих элементов сравнительно немного, но благодаря совместной их работе и возникают ощущения бесконечного богатства колеров. Три цветонесущих эфира, упоминаемые Ломоносовым, трансформировались в три цветоощущающих элемента сетчатки. Предположения Юнга детально развил в 1859 — 1866 гг. Гельмгольц, после чего и получилась трехкомпонентная теория.

Сейчас уже точно установлено, что в сетчатке глаза человека есть цветовые фотоприемники — колбочки — именно трех родов: у одних максимальна чувствительность к красным, у других к зеленым, у третьих к синим лучам. Удалось даже подобраться с измерительным прибором к колбочкам сетчатки обезьяны, которая различает цвета почти так же, как человек. Чувствительность ее колбочек к электромагнитному излучению с разными длинами волн вполне совпала с теорией.

Но природа не поставила никаких светофильтров перед фоторецепторами нашей сетчатки. Она сделала хитрее: создала несколько различных пигментов, каждый из которых реагирует преимущественно на «свои» кванты. Если какого-то пигмента нет, человек не ощущает соответствующих тонов, становится частично цветослепым, каким был английский физик Джон Дальтон, по имени которого и назван дальтонизмом этот недостаток зрения. Кстати, открыл его у Дальтона не кто иной, как Юнг...

Колбочками, сравнительно малочувствительными и тяготеющими к центру сетчатки, мы видим днем. Палочками, которых, как вы помните, примерно в двадцать семь раз больше и в которых находится пигмент родопсин, восприимчивый к синим лучам,— ночью. Для этого они обладают и значительно большей чувствительностью. К сожалению, их не три типа, а только один, и потому цветов различать ни в сумерках, ни ночью не удается. «Ночью все кошки серы», — справедливо говорит пословица. Палочки не способны воспринимать ни красных, ни оранжевых, ни желтых лучей, и потому окрашенные в эти цвета предметы выглядят при плохом освещении черными. Зато «ночные» элементы сетчатки чувствительны к ультрафиолетовому излучению. Правда, нам эта способность ни к чему: хрусталик, словно светофильтр, отсекает ультрафиолет. Но если во время операции хрусталик удаляют и заменяют пластмассовой линзой, прозрачной для коротковолнового излучения, больные потом читают всю офтальмологическую таблицу в свете ультрафиолетовой лампы. Обычные люди ничего при этом не видят и думают, что их мистифицируют...

Но вернемся к трехкомпонентной теории. Она неплохо объясняет, как из цветов спектра образуются различные краски. Она подсказывает, каким способом можно «обмануть» глаз и показать ему один и тот же цвет, смешивая пары совершенно различных лучей: для этого нужно только соответствующим образом возбудить различные колбочки. Существует, например, множество комбинаций цветов, воспринимаемых нами как белый свет: волны длиной 486 и 590 нм — голубой и оранжевый лучи, 467 и 572 нм — синий и желтозеленый, 494 и 640 нм — красный и зеленый и так далее, и так далее. Красный плюс зеленый лучи дадут, если постараться, великолепный желтый тон, но его можно получить также из оранжевого и зеленовато-синего света... Рецептов создания любого цвета, лежащего в средней части спектра, тысячи. Обо всем этом убедительно говорят учебники. Умалчивают они лишь о том, чего теория не объясняет. А не объясняет она многого.

Ну хотя бы, что делать с черным цветом? В обычном представлении он ассоциируется с абсолютно черным телом — телом, поглощающим все падающие на него лучи. Хорошее приближение к столь идеальному объекту — маленькая дырочка в стенке ящика, выложенного изнутри черным бархатом. Абсолютно черные тела нужны физикам: это их эталон для светотехнических измерений. Но Гёте не зря заметил, что «сущее не делится на разум без остатка». Действие физических приборов далеко не эквивалентно действию глаза.

[banner_centerrs] {banner_centerrs} [/banner_centerrs]

Советский ученый Николай Дмитриевич Нюберг любил «поддевать» аспирантов невинным вопросом: «Что такое коричневый цвет?» И в самом деле, художник легко получит его, смешав оранжевую и черную краски, однако такое смешение только смущает умы. Ведь черное, как следует из его определения, — компонента нейтральная, равно поглощающая все лучи спектра. Казалось бы, она способна только уменьшить яркость красок. Между тем черное изменяет цвет, делает его таким, какого не получишь смешением чистых спектральных тонов. И, кстати, о спектре: почему есть белый свет, белая краска, а вот черного или коричневого света нет, хотя черная и коричневая краски существуют?

Дело, по-видимому, в особенностях зрения, не умещающихся в существующих границах трехкомпонентной теории. Однако на эти особенности не то чтобы закрывали глаза — нельзя не заметить очевидного! — а просто... как бы это выразиться... обходили их стороной, вскользь, что ли...

Пытались объяснить эффект, например, тем, что «черное уменьшает яркость красок, а потому (?) и цвет». Цитату эту я взял из одной весьма обстоятельной книги, посвященной свету и цвету. Должно быть, автор не делал никаких опытов, иначе он знал бы, что нейтральный серый светофильтр может резко уменьшить яркость луча проектора, но экран как был, так и останется залит тем же цветовым тоном. И еще: белый цвет, добавленный в любой краситель, «разбавляет» его, делает менее насыщенным, но цвета не изменяет; почему же совершенно иной эффект получается, когда добавляют черную краску?

Есть важная и до самого последнего времени всех удивлявшая особенность зрения: оно умеет брать поправку на освещение. Иными словами, воспринимать краски в общем правильно, хотя спектральные характеристики источников света изменяются довольно широко: пасмурный день изобилует голубыми лучами, лампы накаливания желты, а цвета мы все равно воспринимаем верно, вводя автоматически коррекцию на источник освещения. Как выглядит этот механизм?

Одно время дело представлялось так: глаз ищет в картинке что-нибудь белое (что это действительно белое — известно из прошлого опыта) и по нему берет поправку на изменившийся спектральный состав источника — избыток красных или там синих лучей. А если белого нету, сойдет и блик: он всегда кажется белым... Скептики возражали: затяните комнату зеленым бархатом, бликов нигде не будет, однако цвет материала как был зеленым, так и останется. Почему? Тут знатоки только разводили руками и ответствовали: «Потому что это так... » И физиологи принялись с новой силой искать таинственную точку отсчета, на которую опирается в своей работе глаз, берущий поправку на освещение. А чтобы результаты поисков стали ясны, мы на время отвлечемся от цвета и вспомним одну раннюю работу Ярбуса, посвященную движению глаз.

Глаза людей на портретах смотрят задумчиво, строго, весело, лукаво... Мы не замечаем их неподвижности, как не замечаем и того, что наши глаза находятся все время в движении. Я имею в виду не те «обходы», которыми взгляд скользит по картине и о которых мы уже говорили. Есть другие движения. Они не подчиняются нашей воле, и управлять ими невозможно. Не удастся их и остановить, как ни старайся сделать взор направленным строго в одну точку.

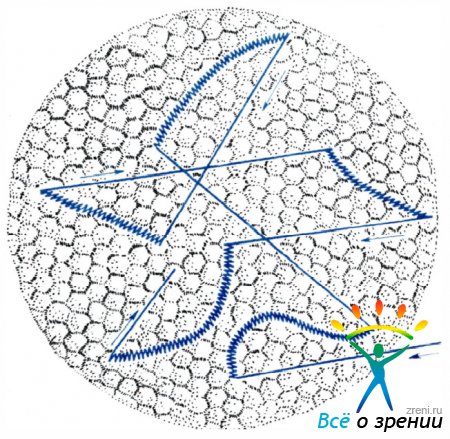

Глазные мышцы не в состоянии удерживать глазное яблоко в полном покое. Больше того, их задача как раз обратная: обеспечить непрерывные микродвижения. Во-первых, тремор, при котором глаз подрагивает с частотой около ста герц. Амплитуда дрожания ничтожна, равна примерно диаметру фоторецептора центральной ямки, а их там на площади в один квадратный миллиметр собралось около пятидесяти тысяч... Во-вторых, существует дрейф — медленные плавные смещения взора. В-третьих, периоды дрейфа сменяются небольшими скачками — микросаккадами. Взгляд «плывет» — и вдруг рывком перебрасывается чуть в сторону, где опять начинается дрейф. Эти микросаккадические движения также невелики по амплитуде: точка, спроецированная в центральную ямку сетчатки, даже при самом большом микроскачке не выйдет за ее пределы. Три-пять раз в секунду глаз совершает незаметный со стороны большой саккадический прыжок. Зачем? Что случится, если все движения остановить?

Рис. 31. Микродвижения глаз: высокочастотный тремор, плавный дрейф и быстрые саккадические скачки. Мы видим только потому, что глаза никогда не бывают в покое!

Остановить... Для этого Ярбус изобрел присоску — маленький проекционный аппаратик с кармашком, куда можно вставлять картинки — тест-объекты. Аппаратик столь миниатюрен, что сила атмосферного давления «приклеивает» его прямо к глазному яблоку, так что тест-объект оказывается совершенно неподвижен относительно сетчатки. И... И спустя одну-две секунды после того, как изображение застыло, оно исчезает! Вместо картинки в поле зрения глаза оказывается довольно светлая серая пелена. Ученый назвал ее цвет нулевым (в дальнейшем станет ясно, почему). Кстати, эту «пелену» можно увидеть и без присоски. Войдите в совершенно темную комнату и для верности зажмурьте глаза. Минут через десять терпение ваше будет вознаграждено: вы заметите, что перед глазами не чернота, как можно было бы ожидать, а нечто светлое.

Ну, а что же присоска? Куда девалось изображение? Легкий удар кончиком карандаша по тест-объекту — и он вновь возникает перед взором! Возникает, чтобы через секунду опять пропасть. Вот теперь уже все ясно: удар нарушил неподвижность картинки относительно сетчатки. Выходит, только движение — глаза или картинки, неважно, — порождает зрительный образ, оно принципиально необходимо, чтобы зрение работало.

И действительно, стоит только ввести перед тест-объектом что-нибудь движущееся, как этот предмет оказывается прекрасно различим на фоне нуль-цвета. Нуль-цвет — сам по себе, предмет — сам по себе...

Совершенно неожиданное следствие вытекает из опытов: наличие света еще не обеспечивает видения. Зрительному аппарату одинаково равны и полная темнота, и полная неподвижность освещенного изображения относительно сетчатки. В любом случае человек не видит ничего, кроме нуль-цвета. Более того: пусть яркость остановленного присоской абсолютно неподвижного тест-объекта прыгает как угодно, пусть становится сколь угодно большой, — глаз этого не замечает. «Даже раскаленная, слепяще яркая нить электрической лампочки становится невидимой», — пишет Ярбус.

Какой же элемент выключается в зрительной системе? Оказывается, сетчатка. Ведь второй глаз, на котором нет присоски, продолжает все великолепно различать. Значит, после хиазмы все структуры зрительного аппарата, через которые одинаково проходят сигналы от обеих сетчаток, действуют вполне нормально.

Чем же отличаются сетчатки? Только тем, что в глазу с присоской картинка попадает все время на одни и те же участки, так что фоторецепторы воспринимают постоянную, никак не изменяющуюся яркость. Где в первый момент упал свет — так он туда и падает, куда попал темный участок картинки — там он и пребывает. Фоторецепторы же нуждаются в ином: чтобы яркость света, воздействующего на них, все время была различной. Это требование и выполняют мышцы, заставляющие изображение (яркость которого в каждой точке, вообще говоря, различна) «плясать» по дну глазного яблока. Для этого глаза все время и движутся.

Опыты Ярбуса, о которых шла речь, стали классическими, как и его эксперименты по записи движений глаз. На их результаты ссылаются сейчас все, кто занимается психологией и физиологией зрения. Но эти опыты были лишь первым шагом к разгадке сущности явления под названием «цвет». Ведь оказалось, что слова «различная яркость», которые мы только что употребили, таят в себе множество вопросов и неожиданностей.

Началось все с исследования, которое должно было дать ответ на вопрос: «Что случится, если нуль-цвет появится на фоне какого-нибудь видимого изображения?» Для эксперимента Ярбус изготовил присоску, тест-объект которой закрывал лишь часть поля зрения глаза. Испытуемый увидел странную вещь: тест-объект (это была просто белая бумажка) превратился в какого-то хамелеона! Стоило направить взор на большой зеленый щит, и бумажка-заслонка становилась зеленой, на фоне красного щита — красной, на фоне желтого — желтой, в несколько секунд полностью перекрашиваясь и совершенно сливаясь с фоном. Бумажку заменили цветной, но это (как, впрочем, и ожидал ученый) не повлияло на ее «перекрасочные» свойства.

Возникло противоречие. С одной стороны, неподвижный тест-объект обязан вызывать нуль-цвет на том участке сетчатки, куда попадает изображение. С другой стороны, зрительная система не желает с этим считаться и подменяет нуль-цвет другим, зависящим от фона изображения, генерирует цвет (строго говоря, это ей не всегда доступно: если фон пестр и заслонка попадает сразу на несколько цветов, зрительный аппарат отказывается разбираться в путанице, так что испытуемый видит, наконец, нуль-цветовое пятно на пестром фоне).

Чтобы добраться до истины, А. Л. Ярбус превратил заслонку в двухцветную: на белом фоне, подобно мишени, —серое «яблочко». Как поведет себя зрение на сей раз? Вначале, впрочем, и двухцветная заслонка приняла цвет фона, но тут экспериментатор осветил ее ярким мигающим светом. И она появилась... одноцветной, белой, без серого «яблочка» внутри: в цветном фоне как бы образовалась белая дыра.

Это было уже совсем непонятно: и почему заслонка вдруг появилась перед взором, и куда делось серое «яблочко»? Пришлось повнимательнее присмотреться к опыту. Вернее, к яркости света, воспринимаемого глазом с разных участков изображения.

Ведь как изменяются яркости на границе между белой заслонкой и ее серым «яблочком» под действием мигающей лампы? Ясно, как: совершенно одинаково. И заслонка, и «яблочко» становятся то ярче, то тусклее. Изменение относительной яркости на границе между ними равно нулю.

Зато совсем иначе выглядит дело на границе «заслонка — фон». Там постоянная яркость фона как бы сравнивается глазом с переменной яркостью заслонки. Иными словами, относительная (для зрения) яркость здесь не равна нулю. Ее изменения дают возможность зрению работать, а нам — видеть. Если же относительных изменений нет, тогда все, что внутри границы, принимает цвет окружающего ее фона. Таков смысл опыта: природа дала интереснейший ответ на хорошо поставленную задачу...

Впрочем, скептик поспешит возразить: «Какие относительные изменения? Лампочка под потолком освещает комнату, не мигая. Откуда возьмутся относительные изменения яркости в реальной картинке?» Ответ прост: изображение ползает по сетчатке во время микродвижений — вот рецепторы и освещаются то ярче, то тусклее.

А теперь мы можем заняться и другой проблемой, поговорить о том, почему глаз, в отличие от фотопленки, способен приспосабливаться к разному спектральному составу освещения. Ярбус выдвинул по этому поводу очень интересную гипотезу. Он спросил себя: «Зачем палочки и колбочки сетчатки заходят в глазном яблоке даже туда, куда прямой свет, несущий изображение, не попадает? И уж коль скоро они там есть, что они видят?» Оказалось, природа ничего не делает зря: фоторецепторы на периферии сетчатки не что иное, как генераторы нуль-цвета, с которым зрение сравнивает все остальные цвета.

Попадающий в зрачок свет не только приходит на сетчатку, но и немного рассеивается прозрачными внутренними структурами глаза. Следовательно, рассеянный поток — это по яркости нечто среднее между всеми светлыми и темными местами изображения. Периферия сетчатки получает свет, как бы прошедший через хорошее, плотное матовое стекло: ровный, спокойный, не изменяющийся поток, как бы ни дергались глаза в своих микродвижениях. А мы уже знаем: такой свет равносилен тьме, и все рецепторы, куда он приходит, вырабатывают сигналы нуль-цвета. Причем совершенно безразлично (это подтверждают прямые опыты), каков спектральный состав рассеянного света, много ли в нем красного, зеленого или синего. Все равно: наше зрение всегда получит с периферии сетчатки причитающийся ему нуль-цвет.

Вот и точка опоры. Поле зрения окаймлено полосой нуль-цвета... Есть граница между его неизменностью и изменчивым миром, на который глядят постоянно движущиеся зрачки. Есть линия, где всегда имеются относительные изменения яркости. Значит, мы уже в силах нарисовать схему восприятия цвета.

Положим, вы глядите на безоблачное синее небо. Небо — и ничего больше. На сетчатку проецируется оно одно. Однако на периферию оно не попадает, там — нуль-цвет. Между синим и нуль-цветом — граница. Фоторецепторы по «эту» сторону ее вырабатывают сигналы (их с полным основанием можно назвать числами), воспринимаемые как «синий цвет». Казалось бы, и все внутренние по отношению к границе светочувствительные клетки должны генерировать те же самые числа. Между тем это не так. Наша зрительная система устроена столь экономно и совершенно, что ей — это опять-таки показывает эксперимент — для ощущения прекрасного голубого тона хватит сигналов-чисел только с границы «нуль-цвет — небо». По соотношению этих чисел (точнее, их логарифмов) зрительный аппарат как бы командует незримому художнику: «Залей-ка все видимое поле сигналами «синее небо», дружище!» — и мы видим этот синий тон, выработанный у нас в мозгу.

Теперь смотрите: на фоне неба появился красный флаг. Красный цвет его — опять-таки результат соотношения чисел с границы «синее — красное». По полученному результату поверхность флага будет также залита созданным в мозгу цветом. Легко понять, что выстраивается цепочка чисел: «нуль-цвет — синее», «синее — красное». Иными словами, красный цвет флага также в какой-то мере зависит от нуль-цвета.

Нарисуйте на красном флаге зеленую ветвь — ощущение зеленого цвета будет связано и с красным флагом, и с синим небом, и с нуль-цветом. Каждый новый цветовой тон, лежащий на фоне иного тона, выглядит очередной фигуркой удивительной цветовой «матрешки» : окраска каждой внутренней зависит в той или иной степени от окраски внешней, а все они вместе — от нуль-цвета (точнее, от его интенсивности). Теперь мы знаем, почему фон способен и «поднять» и «убить» положенный на него цвет: все дело в сложной игре сигналов-чисел, поступающих в зрительную систему от фоторецепторов сетчатки...

Нуль-цвет оказался способен на многое. Вот у аппарата в лаборатории Ярбуса сидит испытуемый. У него перед зрачком белая бумажка. Экспериментатор засвечивает периферию сетчатки красным светом с длиной волны 680 нм, — на этот цвет не реагируют ни зеленый, ни синий светоприемники сетчатки (не будем вдаваться в тонкости технологии опыта, отметим только, что она довольно сложна и вместе с тем изящно остроумна).

— Вижу белую бумажку с красноватым оттенком, — говорит испытуемый.

— Что теперь? — поворачивает что-то ученый в своем приборе.

— Она позеленела... Вернее, стала синевато-зеленой... А сейчас добавилось черного... Вот снова красный, только гораздо светлее, чем в первый раз...

Слушая этот диалог и не наблюдая за обстановкой опыта, можно было бы подумать, что Ярбус вводит какие-то светофильтры. А он всего лишь изменял яркость красного света, падающего на периферию сетчатки. И вопреки всем привычным представлениям красные светоприемники глаза видели цвета, которых просто не было!

Что же случилось? Нуль-цвет, зрительным аппаратом не воспринимаемый, способен изменять краски, которые представляются зрению. Увеличивайте яркость засветки, то есть того потока, который попадает на периферию сетчатки, и все краски потемнеют. Ослабьте засветку — яркость красок возрастет. Дайте на периферию побольше красного тона — все цвета приобретут сине-зеленый оттенок, добавьте синего — они подкрасятся оранжевым, зеленая засветка придаст всему пурпурную окраску. «Изменение видимых цветов всегда противоположно действию света засветки»,— сформулировал Ярбус один из принципов своей теории.

Это правило — качественное выражение того действия, которое оказывает на воспринимаемую нами картину нуль-цвет. А количественное выражение?

До сих пор все руководства по колористике утверждали: цвет будет зависеть от степени возбуждения красного, зеленого и синего светоприемников сетчатки, то есть, во-первых, от спектрального состава света, а во-вторых, от чувствительности светоприемников к разным длинам электромагнитных волн. В теории Ярбуса это правило существенно уточняется: надо учесть еще степень возбуждения светоприемников периферии, иными словами, учесть действие на них света, рассеянного внутри глаза. А поскольку «действие света» это просто сигнал-число, то и все дальнейшее представляется обыкновенной математикой, весьма, кстати, несложной. Разность двух логарифмов — вот что такое «действие света». Один логарифм выражает возбуждение, скажем, красного светоприемника данного места сетчатки, второй — красного приемника периферии. Еще две пары логарифмов определяют действие зеленой и синей компонент света.

Ясно, что разности в каждой паре могут быть и положительными, и отрицательными. Положительными, когда внутренние области сетчатки возбуждены больше, чем периферия. Отрицательными, когда фоторецепторы периферии вырабатывают более сильные сигналы, нежели фоторецепторы остальной части сетчатки. Плюсовым числам соответствуют светло-красный, светло-зеленый и светло-синий цвета, основные краски положительной яркости. Минусовым — черносине-зеленый, черно-пурпурный и черно-оранжевый тона отрицательной яркости. Если все три положительных числа равны друг другу, мы видим белый цвет, когда же равны друг другу отрицательные числа — это воспринимается уже как цвет черный. А все остальные цвета — суть комбинации положительных и отрицательных чисел. Так все просто и логично...

Теория Ярбуса объясняет очень многие зрительные эффекты. В том числе и поправку на освещение, с которой мы начали рассказ. Действительно, если спектральный состав света изменяется, это приводит только к тому, что на него по-иному, по-новому реагируют фоторецепторы и центральной области, и периферии сетчатки. Разность же логарифмов чисел, выражающих возбуждение, остается постоянной или изменяется очень мало. Оттого и субъективное восприятие красок остается прежним либо почти прежним.

Новая теория цветового зрения подсказывает инженерам, как построить цветоанализаторы, которые будут работать ничуть не хуже человеческого глаза и точно так же мало реагировать на изменения спектрального состава освещения. Мы сможем теперь объективно контролировать не только цвета, порожденные смешением чистых тонов спектра, но и все нестандартные, определяемые такими расплывчатыми терминами, как горчичный, шоколадный, бурый и так далее,— оттенки, вызывающие столько споров, что приходится даже иметь специальные атласы образцов, иначе не прийти к соглашению...

Любой воспринимаемый нами цвет, как видим, — продукт работы мозга. Не удивительно, что разные люди по-разному видят краски, неодинаково ощущают гармоничность или диссонансность их сочетаний. Даже среди художников одни больше преуспевают в изображении форм, а другие лучше чувствуют живописную сторону дела. История живописи сохранила нам имена выдающихся колористов — Веласкеса, Тициана, Веронезе, Рафаэля. Русские критики так, например, отзывались о колористическом мастерстве Сурикова: «...дал новую, чисто русскую гамму красок, которой воспользовались Репин и Васнецов и следы которой мы можем найти в палитре Левитана, Коровина, Серова»; «...угадал странную красивость русского колорита»; «цвета сливаются в непередаваемую гамму, постигаемую зрением и не поддающуюся наглядному описанию». Сам художник шутливо говаривал: «И собаку можно рисовать выучить, а колориту — не выучишь».

И здесь хочется немного остановиться на почтенного возраста заблуждении, неоднократно разоблаченном, но опять и опять появляющемся на страницах популярных книг и журналов: легенде о том, что древние якобы не воспринимали некоторых цветов.

Основывают это мнение на том факте, что Гомер называл море у острова Крит виноцветным, то есть зеленым, а не лазурным, каким оно есть на самом деле. Один популяризатор в книге, изданной в начале 60-х годов, так прямо и написал: «Гомер этого (то есть синевы. — В. Д.) не заметил. И современники его тоже не заметили. Лишь спустя несколько веков греческие скульпторы стали различать ярко-синий цвет и, чрезвычайно обрадовавшись этому открытию, принялись раскрашивать в синий цвет статуи».

Все это — сплошное недоразумение. Корни его уходят к середине XIX в., когда английский премьер-министр Гладстон, большой знаток древнегреческого языка и творчества Гомера, в одном из своих сочинений заявил, что великий поэт, по-видимому, различал далеко не все оттенки цветов. Тут же нашлись филологи, подтвердившие, что с названиями красок дело обстояло плохо и в древнееврейском языке, и в древнеиндийском — санскрите. Определили даже последовательность цветовых ощущений, возникавших якобы у человека: сначала только оттенки серого, потом наступил черед красного цвета, оранжевого, желтого (как раз, мол, в тот период и жил Гомер), затем светлозеленого, наконец, синего и фиолетового.

Восторги быстро охладели, едва только этнографы установили, что самые отсталые племена не отличаются от европейцев по способности ощущать и различать краски. Затем более строго подошедшие к своему делу языковеды нашли, что прямые или косвенные обозначения белого, желтовато-белого, желтого, желто-зеленого, зеленого, синего, красного, коричневого цветов встречаются, например, в древнееврейских текстах. Так что в конце XIX в. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона мог уже категорично и четко подвести итог: «Совокупность всех историко-филологических исследований не позволяет допустить идею эволюции цветоощущения в исторические времена. Гипотеза физиологической эволюции этих ощущений также не может представить никаких доказательств в свою пользу из области естественных наук».

А в 30-е годы нашего века очень интересное наблюдение сделал А. Р. Лурия. Он тогда участвовал в экспедиции, работавшей в глухих еще районах Узбекистана. Ее результаты ученый обобщил в книге «Об историческом развитии познавательных процессов». Там рассказывается, в частности, о том, что в те годы многие узбеки и в особенности узбечки охотнее пользовались не привычными для нас названиями красок, а определяли цвет по аналогии с чем-то обыденным, хорошо знакомым. В блокнотах участников экспедиции появлялись цвета «гороха», «персика», «розы», «телячьего помета», «помета свиньи», «озера», «цветущего хлопка», «фисташки», «табака», «печени», «вина» и многие другие. Можно ли на основании этого сделать вывод, что узбечки, эти великолепные ковровщицы, и узбеки, эти мастера цветной керамики, не различали цветов? Нет, конечно. Вернее предположить, что им были просто либо не нужны, либо неведомы наши термины.

Ведь семь цветов спектра — чистейшая условность. С таким же успехом их могло бы быть и четыре, и четырнадцать. Семь цветов понадобились великому Ньютону только потому, что ему хотелось непременно привязать их к семи тонам хроматической гаммы. Зато Леонардо да Винчи считал, что основных цветов — только пять... и Лурия делает вывод: название цвета — категория историческая. Как сложится термин и сложится ли вообще, зависит от многих причин, в первую очередь — от хозяйственной деятельности людей, от потребности относить вещь к той или иной категории предметов. Глаз различает великое множество оттенков, а в словаре — не более двух-трех десятков обозначений. Почему? Потому что термин — всегда абстракция, а «процессы абстракции и обобщения не существуют в неизменном виде на всех этапах; они сами являются продуктом социально-экономического и культурного развития».

В последние десятилетия цветом пристально интересуются инженеры. По мнению некоторых ученых, половина несчастных случаев на производстве происходит потому, что машины и цеха окрашены без учета свойств человеческого зрения. Список влияния цвета так же длинен, как длинен перечень цветов и их оттенков: работоспособность и кровяное давление, аппетит и внимание, эмоции и острота слуха — вот несколько взятых наугад «параметров» человека, подверженных воздействию красок и лучей. Черный цвет ассоциируется с тяжестью, белый и голубой — с чем-то легким, праздничным; освещенная лампой под красным абажуром комната кажется более теплой, но смените его на синий, и люди будут ежиться, словно вдруг повеяло прохладой: чувства, подстегнутые цветом, спорят с весами и термометром... Психологи однажды осветили аппетитно накрытый стол светом, прошедшим через специальные фильтры, так что цвета кушаний резко изменились. Мясо выглядело серым, салат — фиолетовым, зеленый горошек превратился в черную «икру», молоко стало фиолетово-красным, яичный желток — красно-коричневым. Гости, только что пускавшие слюнки в предвкушении богатого ужина, были не в силах даже попробовать столь странно окрашенную пищу. А тем, кто ради опыта попытался все-таки съесть что-либо, стало дурно... Воздействие цвета сильнее выговоров и запретов: если поставить урну на окрашенный белым круг или квадрат, все будут стараться как можно точнее бросить в нее окурок, чтобы тот не упал на белое; желтые стены классов и коридоров меньше провоцируют школьников на то, чтобы их пачкать. Оператор точнее считывает показания приборов, когда пульт окрашен краской теплого тона. И так далее, и так далее — парадоксальные результаты, которые говорят: мозг каждого из нас не только «создатель» цвета, но и его подчиненный.

----

Статья из книги: Как мы видим то, что видим | Демидов В.

Комментариев 0