Способность глаза изменять свой фокус для того, чтобы видеть на различных расстояниях, интересует научный мир уже с тех пор, как Кеплер попытался объяснить это, предложив в качестве определяющего фактора изменение расположения кристаллического хрусталика. В дальнейшем каждая выдвигаемая гипотеза опиралась именно на это.

Весьма важно учитывать спазмы аккомодации при астигматизме, особенно миопическом. В связи с этим В. И. Добровольский (1868) выдвинул следующие положения:

а) астигматизм выравнивается частичным (неравномерным) спазматическим сокращением ресничной мышцы;

б) вследствие неравномерного сокращения ресничной мышцы степень астигматизма уменьшается (но может и увеличиваться);

в) неравномерные спазмы аккомодации могут изменять вид астигматизма;

г) неравномерные спазмы аккомодации могут вызвать астигматизм в неастигматическом глазу.

В. И. Добровольский (1868) и М. И. Авербах (1900) считали возможным наличие скрытого астигматизма, выявляемого при циклоплегии. К. А. Адигезалова-Полчаева (1963) совершенно правильно говорит об астигматическом спазме аккомодации.

Необходимость полной или неполной самокоррекции астигматизма роговицы приводит к появлению неравномерного (астигматического) спазма аккомодации.

У подавляющего числа детей с ложной миопией найдена астигматичность роговицы (А. И. Дашевский, 1968). Так как ложная миопия — рефракция сферическая, то у детей с ложной миопией хрусталик также астигматичен, но его астигматизм имеет противоположное направление: при прямом астигматизме роговицы астигматизм хрусталика обратный и наоборот.

Водный экстракт порошка обезвоженной надпочечной железы овец является мощным вяжущим и кровоостанавливающим средством. При закапывании в глаз слизистая оболочка глаза и век отбеливается через несколько минут. Наблюдается очень явный эффект. Ни одно из обычных вяжущих средств, включая кокаин, не может дать такой вяжущий эффект. В нормальных глазах экстракт отбеливает конъюнктиву и склеру при использовании в очень слабых растворах - менее одного процента. Эффект увеличивается за счет повторных инстилляций или с помощью более сильных растворов. Экстракт показывает свое вяжущее действие на глазах, которые сильно опухли из-за воспаления. Не найдено ни одного случая, в котором экстракт не действовал.

Основная идея метода, предложенного Кальдвелем (1893), а затем Люком (1897), заключается в широкой резекции лицевой стенки верхнечелюстной пазухи в области собачьей ямки и очистке полости от патологического содержимого через образованный костный дефект, а также в создании противоотверстия в нос в виде отверстия размером 2x2 см на медиальной стенке пазухи. Последующее лечение и промывание пазухи ведется через это соустье, образованное в нижнем носовом ходе под нижней раковиной (рис. 90).

Вопрос о механизме аккомодации является предметом большого ряда научных исследований и теорий.

При приближении объекта к неизменной преломляющей свет оптической системе, создаваемое ею изображение будет от нее отдаляться и, наоборот, при удалении объекта от глаза изображение будет приближаться к сетчатке (рис. 1).

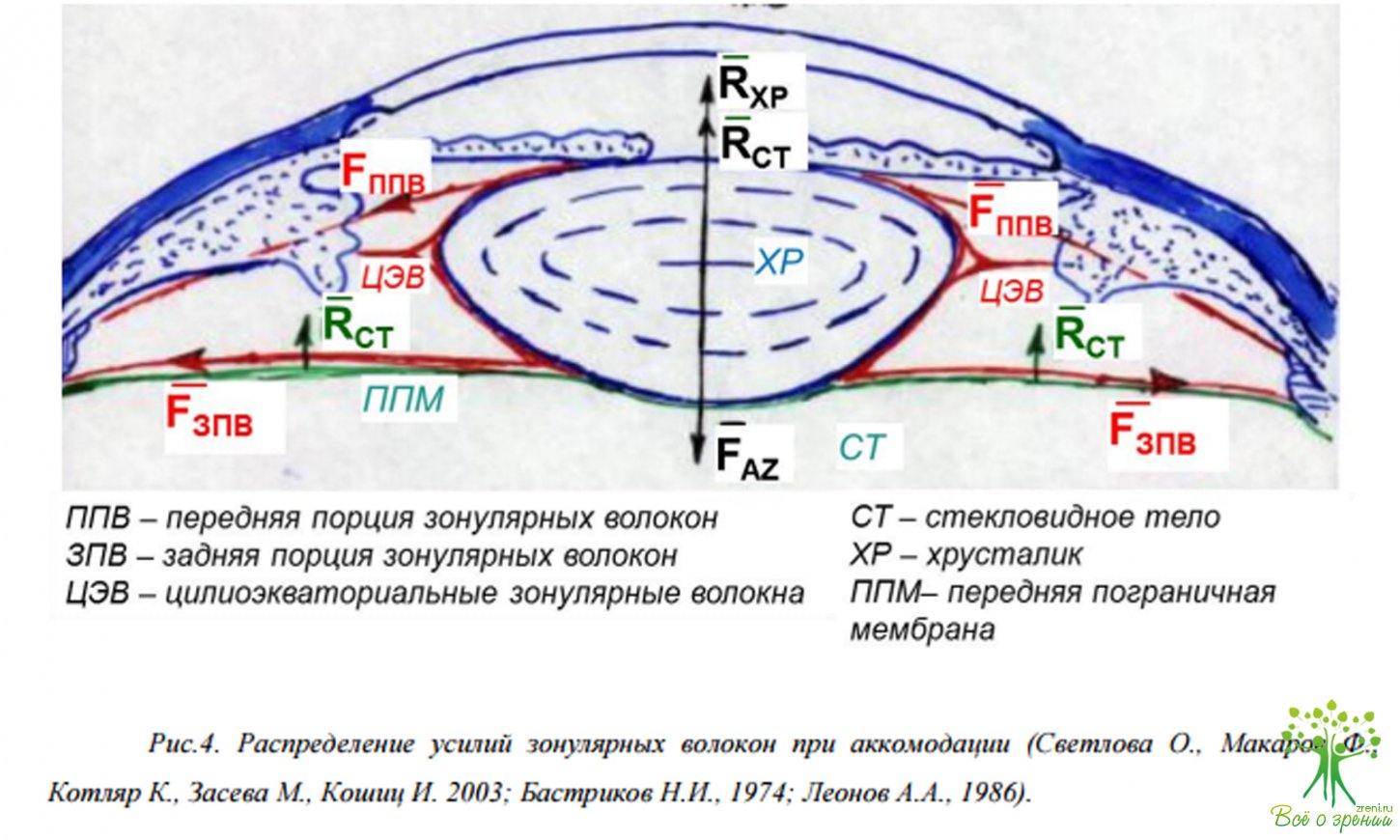

В аккомодации человеческого глаза по теории Гельмгольца есть две части — активная и пассивная. Активная часть осуществляется цилиарной, или аккомодативной, мышцей, пассивная — цинновой связкой и хрусталиком.

Цилиарная мышца, расположенная в цилиарном теле, относится к гладкой мускулатуре и состоит из трех видов мышечных волокон, имеющих, по крайней мере, двойную иннервацию. В поперечном разрезе она имеет вид треугольника, становящегося все тоньше в направлении плоской части цилиарного тела. Наличие мышцы и придает цилиарному телу его характерную (в разрезе) треугольную форму.